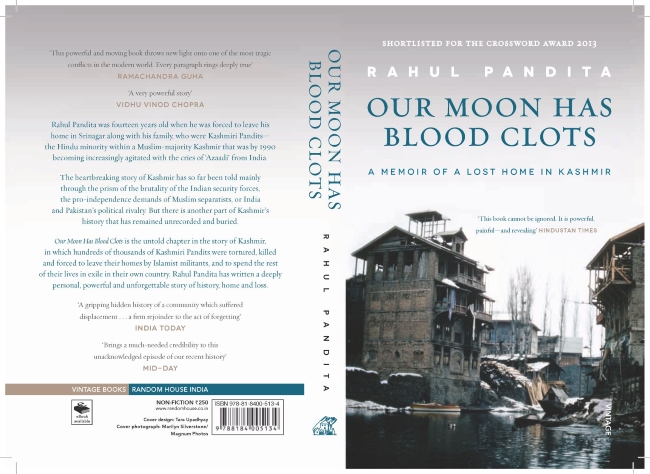

Hello Bastarの著者、Rahul Panditaによるカシミールを題材にした一冊。彼自身が、カシミーリー・パンディットの出自で、少年時代に家族とともにシュリーナガルからジャンムーへの脱出を余儀なくされている。

「民主主義インドによって蹂躙されたカシミール」にて、「踏みにじられたムスリム市民が蹂躙したパンディット」というパラドックスが展開していく。

「学者、識者」を意味する「パンディット」という言葉で通称される「カシミーリー・ブラーフマン」は、イスラーム勢力進出後のカシミールの長い歴史の中で、イスラーム教への改宗者が増えていく中、「マイノリティのヒンドゥー教徒」ながらも、高い知性と学識により、独立以前の歴代のカシミールの王朝時代に主に官職で重用されることにより繁栄」したコミュニティ。

時代的にも「抑圧」により流出したわけではないが、インド国民会議派を率いて、インドを独立に導き、初代首相となったジャワーハルラール・ネルーを生んだのは、まさにこの「カシミーリー・ブラーフマン」コミュニティであった。

独立インドのカシミール地方においては、とりわけ1980年代中盤以降は、イスラーム民兵、テロリスト等による襲撃が急増したことから、パンディット・コミュニティの中の大半が自国内で難民化した。

国民会議派率いるUPA政権時代の2008年から、カシミールから流出したパンディットたちの再定住化が試みられているが、あまり芳しい効果出ていないようだ。

Our Moon Has Blood Clots: The Exodus of the Kashmiri Pandits

By Rahul Pandita

ISBN-10: 8184000871

ISBN-13: 978-8184000870