インド国内にありながらも、周縁地域といった位置づけで、アッサム州以外は人口が少なく、経済面でも他地域に比して相対的に重要度が高くないこと、地域全体で政情不安が長く続いてきたこと、民族的にもこの国の主流とは異なるモンゴロイド系の人々が多く暮らす北東部がインドの主要メディアに取り上げられる機会はあまり多くない。

そんなわけで、インド国内にあっても往々にして何が起きているのか、何が問題なのかが広く知られることのあまりない北東地域。もちろん他地域の人々からの関心が高くないということもあるが、北東地域のメディアの情報発信力の貧弱さもまたひとつの要因ではないかと思う。

各州都にそれなりにポピュラーなメディアが存在しているとはいえ、往々にして影響力は州内に限られているようだ。また紙媒体の新聞・ニュース雑誌の流通範囲の関係もあり、地域外からコンスタントに北東部の時事ニュースをコンスタントに入手したくても、なかなか容易ではなかったりする。

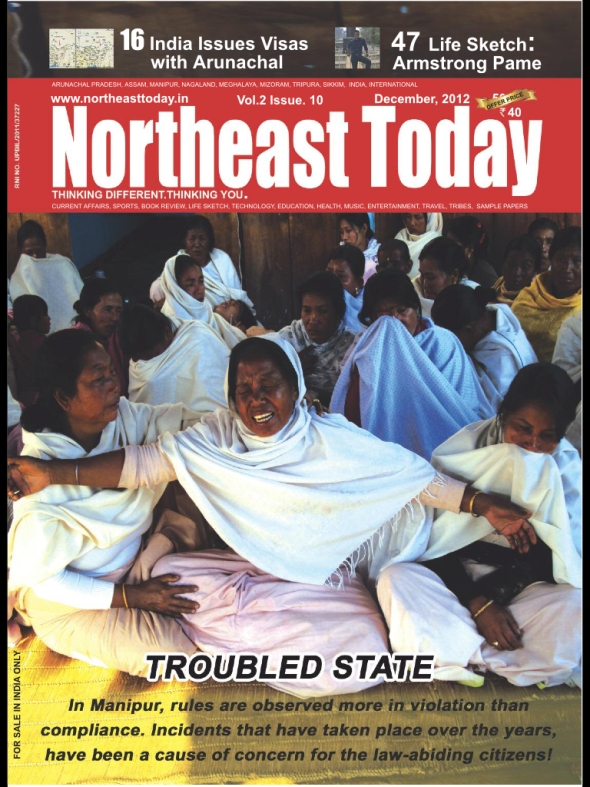

そうした現況下、比較的役に立つと思われるのが、ニュース雑誌Northeast Todayのウェブサイトだ。

このNortheast Todayについては、嬉しいことにiPadやアンドロイド等のタブレットPCなどを通じてインドの雑誌を購入できるmagzterにて、紙媒体で流通しているものと同一の誌面の電子版を購入することができる。残念ながら週刊ではなく、月刊なので情報量や鮮度はいまひとつということになるが、インド北東部の動向に触れるためのひとつの有力なオプションといえる。