モイランの町の食堂で簡単な昼食を終えて外に出るとクルマがいない。運転手の携帯にかけてみると、『警官に移動を命じられまして・・・』などとブツブツ言いながら、店の前に戻ってくる。どうせ小一時間くらいはヒマになるとみて、テキトーにフラついていたのだろう。

ともあれ、携帯電話の普及は、こうした運転手たちにとって、得意先(ホテル、旅行代理店その他手配師等)から話がダイレクトに飛び込んでくる効果があったり、私たちのような一見の客が「それじゃあ明日もよろしく」と依頼したりすることもありえるなど、より多くの仕事の機会を得ることを可能にしたといえる。同時に、運転手としての仕事の中での空き時間の自由度が増したという副次的な効果も生んだということにもなるだろう。

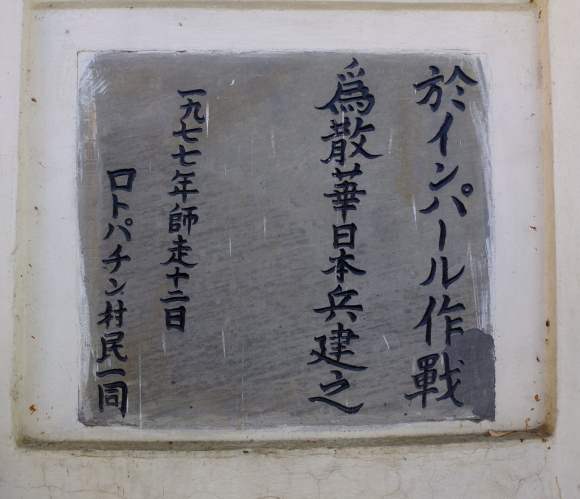

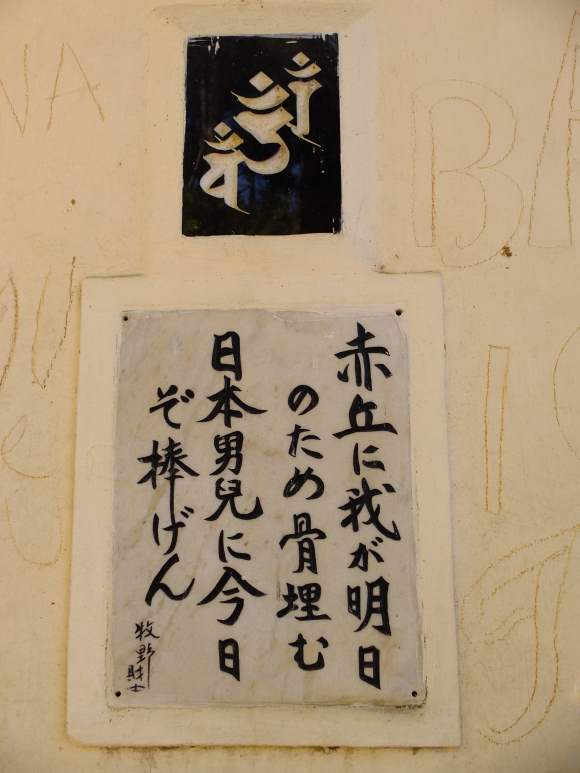

国道150号線でインパールに戻る途中にあるJapan War Memorialを見学。この場所にあるのは、気まぐれでも地価が安い(市街地から遠く離れている)からでもなく、まさにこの場所が戦跡であるからだ。War Memorialのすぐ裏手に通称「レッド・ヒル」と呼ばれる丘があるが、往時の日本軍はここに一時的な拠点を構え、道路と反対側のより小さな丘には英軍が集結していた。この狭いエリアで両軍入り乱れる熾烈な戦闘が展開された。両軍の大勢の兵士たちが血を流したことから、レッド・ヒルと呼ばれるようになったのだという。

比較的新しい現代的なモニュメントは平成6年に造られたものだ。日本の建築会社が施工したことを示すプレート等がはめ込まれている。清掃は行き届いているものの、おそらく建造されてからきちんとしたメンテナンスはなされていないのだろう。かなり荒れている印象だ。

その背後には、モニュメント建造以前からの慰霊塔があり、日本軍の残した砲身も残されていた。砲身に刻まれている文字は錆で消えかかっているが、それでも何とか「大阪・・・昭和16年・・・」と、部分的に読み取ることはできる。

ここの管理人は話好きな人で、いろいろ話してくれた。もちろんこの人は戦時を知る世代ではなく、人々から伝え聞いた二次情報、三次情報なのだが、当時の戦闘の事柄はもちろんのこと、ここを訪れる日本の戦友会の人々のこと等について、いろんな予備知識を披露してくれた。

後世の私たちから見れば、無益な戦争のため、不幸にして往々にして若い年齢で亡くなった兵士たちに善悪の区別はない。出身国の異なる同年代の人々が、戦場という場所でたまたま敵味方に分かれて対峙したばかりに、上官の命令に従って殺戮を繰り広げるという理不尽さ、戦争という国家による愚かな過ちが今後繰り返されることがないように願うばかりである。

だが過ちであったということ自体が風化してきて、日本が過去にかかわった戦争やそれにまつわる犯罪行為を美化するかのような風潮が高まりつつあることについて、懸念を抱かずにはいられない。

日本で、原爆記念日、終戦記念日といった時期にさしかかると、テレビでは戦争にかかわる記念番組が放送されるのは毎年のことだが、今や戦争体験を自らのものとして一人称で語ることのできる人がとても少なくなった。こうした世代が社会の第一線から退いて長い時間が経過していること、その体験を伝える声が世の中の人々に届かなくなって久しいことも大きな要因のひとつだろう。

インパールのJapan War Memorialには、かつてインパール作戦に従軍した兵士たちの様々な思いが詰まっているに違いない。この地で無為な戦闘のために大切な命を失った両軍の関係者たちに黙とうを捧げたい。

<続く>