英領のインド帝国首都であったがゆえに、バグダーディーの人々を引き寄せる商業的な誘因があったようだが、英領期以前からベネ・イズラエル、コーチン・ジューといったユダヤ系の人々が定着して活動していた亜大陸南西部と違い、コミュニティの人口規模はコンパクトなものであったようだ。

1798年にコールカーター入りしたシャローム・コーヘン以降、英国本国から極東の香港や上海までを繋ぐ拠点としてのこの街で、オピウムやインディゴといった当時のインドならでは物産をはじめとする商品の国際取引、ラクナウを首都としたアワド王国、ランジート・スィン率いるパンジャーブのスィク王国との商売等で順調に成長していく。

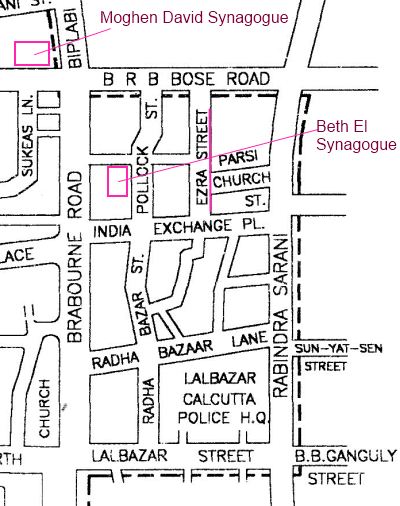

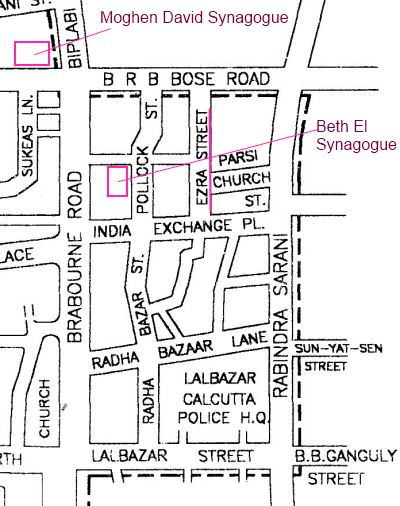

1826年にはこの街で最初の正式なユダヤ教礼拝施設、ネヴェー・シャローム・シナゴーグが建設された。だがその時点でもこの地のユダヤ人口は200を数える程度であったという。その建物は今も残っており、マガン・ディヴィッド・シナゴーグのすぐ隣にあるのだが、すでに廃墟といった状態で内部は公開されていないのは残念だ。

しかしその後、1860年あたりでは600人、19世紀末には1900人を越えるまでに成長している。その頃にはパークストリートからサダルストリートにかけての地域で仕事場や住居を構えるユダヤ人たちも多くなっている。

初期のバグダーディー・ジューたちの多くは、出身地の言葉であるアラビア語を話し、装いもアラビア式であった。だがこのあたりになると英語に洋装となり、疑似西洋人といった具合になってくるとともに、資本を蓄積してジュート工場、タバコ産業、保険業、不動産業等といった分野で大きな商いをする人々が増えてくる。

1880年代には最初のユダヤ人学校がオープンする。それから20世紀前半にかけていくつか出来たユダヤ人学校の中には閉校してしまったものがあるいっぽう、ユダヤ人子弟の入学が皆無であるにもかかわらず、経営母体の民族色を薄めた一般的なイングリッシュ・ミディアムの学校として存続しているものも少なくない。

タイムス・オブ・インディアによる以下の記事などはまさにその典型だろう。生徒たちのマジョリティがムスリムの『ユダヤ人学校』なのだそうだ。

The schools are Jewish, its students Muslim (The Times of India)

1940年代前半、コールカーターのユダヤ人人口は最盛期を迎えるが、当時この街が彼らにとってそれほど魅力に満ちていたというわけではなく、日本軍によるビルマ侵攻から逃れてきた同国在住の同朋たちが逃れてきた結果である。彼らはもともとコールカーターやムンバイーから移住した人たちであったが、戦争という不幸な原因により『出戻り』となったわけである。

インド独立といういわば『プッシュ』要因に加えて、イスラエル建国という『プル』要因もあり、それ以降はユダヤ人たち、とりわけ財力と能力に恵まれた人たちほど、インドを出てイスラエル、米国等に新天地を求めて流出する動きが続いた。

もともとパレスチナ・イスラエル問題の進展により、もともとパレスチナに暮らしていたアラブ人と帰還運動に関わるユダヤ人たちとの衝突が始まるまでは、アラビア各地でユダヤ人たちはアラビア人たちと平和裏に共存してきた。それ以外の国々においてもムスリムとユダヤ人の関係はごく近いものであった。

今でもシナゴーグの管理人や雑役などを引き受けている人たちはたいていムスリムであるし、ユダヤ人地区とムスリム地区とは隣り合っていたり、重なっていたりもする。

それだけに2008年11月26日にムンバイーで発生したテロにおいて、ユダヤ教徒のコミュニティ施設として機能してきたナリーマン・ハウスがイスラーム過激派の犯行グループの標的のひとつとなり、司祭夫妻とそこに居合わせた訪問客が犠牲となったことは大変な衝撃であったことは想像に難くない。

<続く>