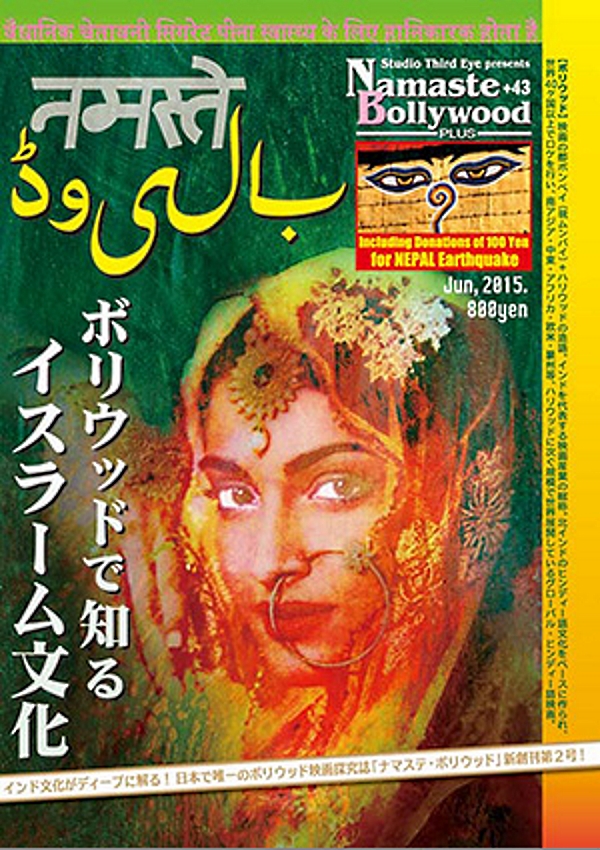

Namaste Bollywood+ 43 日本における唯一のインドのヒンディー語映画専門誌として知られる「ナマステ・ボリウッド」は、第42号から「ナマステ・ボリウッド+」として有料版に移行、このたび発売された第43号 は、新創刊第2号となる。

今号のテーマは「ボリウッドで知るイスラーム文化」である。インドにおけるイスラーム教徒は、総人口13億に迫る(12.5億)巨大な人口を抱えるこの国のマイノリティ集団だが、ここに占めるムスリム人口は1億8千万人に迫るとみられることから、インドネシアの2.5億、パキスタンの1.8億に次ぐ、世界第3位のムスリム人口大国となる。

ちなみにアラビア半島の総人口は、7千7百万人(産油国における人口統計には、出稼ぎ等の外国人の数も含まれることに多少の注意が必要)程度なので、その規模の大きさは圧倒的だ。インド・パキスタン・バングラデシュの3国のムスリム人口を合わせると、その数は4億人を越えることから、イスラーム世界のマジョリティの一角と捉えて間違いないだろう。

また、アフガニスタンやパキスタンにおけるタリバーン運動の思想的なルーツでもあるデーオバンド派が始まったのは19世紀のUnited Provinces(現在で言えば州の分離前のUP州に相当)のデーオバンドでもある。タリバーン運動とは反対に穏健な原理主義として知られ、世界各国に活動を広げるタブリーギー・ジャマアトもこのデーオバンド派から生じたものであり、南アジアおよび周辺地域におけるイスラームに関わる宗教・政治運動に与える影響は大きい。

話は映画に戻る。インドの映画界草創期から現在に至るまで、俳優や監督等の中にムスリムは多く、その他製作や配給に関わるあらゆる映画産業関係者も含めると、さらに大きなものとなる。

昨今の日本では、イスラーム圏から観光や買い物等の目的でやってくる人たちが増えてきていることから、イスラームの作法によるハラール料理への注目が高まるなど、ポジティヴな面での関心の高まりとともに、イスラーム国による日本人の拉致殺害事件からくるネガティヴなインパクトも強く、正と負の両極端なイメージが混淆している状態だ。いずれにしても自分たちとの日常とはほとんど縁のない、理解しがたい人たちというイメージが強いのではないだろうか。

そんな中でも、やはり日本の書店には「イスラムとは」「イスラム入門」「イスラム国の××」といったタイトルの書籍とともに、イスラームについての特集記事を掲載する雑誌等が数多く並ぶようになり、多くの人々が注目するようになってきていることがわかる。

こうした書籍等で取り上げられる「イスラーム世界」の多くは、アラビア半島を中心とする宗教の歴史や文化史、あるいは日本から地理的な近いインドネシアやマレーシアのムスリムの人々のことであることが多く、南アジアのイスラーム教を中心にカバーしているものはあまり多くはない。また、往々にしてムスリムの人の視点に軸足を置いた主観的な「イスラーム観」が語られているように感じる。

南アジアにおけるパキスタン、バングラデシュのようにムスリムがマジョリティを占める国では、イスラームは社会の規範であり、アイデンティティの拠りどころでもあるわけだが、反対にインドにおいては、長い歴史の中で10世紀以降から幾度も大波のように西方から押し寄せてきたイスラームの浸透は、しばしば文化的な侵略として捉えられることは少なくない。

それでも必ずしもイスラーム教は侵略や略奪とともに到来したわけではなく、建築、医療、航海術、生活様式など、当時の先端文化をインドにもたらすものでもあった。たとえイスラーム教徒でなくとも、現在のインドの人々の思考様式、生活習慣、言語等々の様々な方面でイスラームがもたらした文化と日々無縁ではいられない。

先祖代々、ムスリムの人々と隣り合わせで生きてきたため、たとえイスラーム教について批判的な人であっても、イスラームという宗教やそこから生じた思想等に関する知識は非常に豊かで、イスラーム文化への露出度や経験値の高さには測り知れないものがある。

イスラーム王朝による被支配の過去の記憶に対する、19世紀半ば以降のヒンドゥー復古思想の高まり、20世紀に入ってからは英国支配からの独立運動は、マジョリティのヒンドゥー教徒を中心としつつも世俗的な政治思想で人々を率いた国民会議派とムスリムによるムスリム国家の樹立を目指したムスリム連盟との間で深刻な対立を生み、印パ分離独立という結果を見ることとなった。

印パ分離にあたっては、双方から空前の規模の避難民が国境を越えてヒンドゥーが主体のインド側、ムスリムが大勢を占めるパキスタン側へと流入する最中で発生した暴動や虐殺等により、100万人にも及ぶとされる膨大な数の市民が命を落とすという惨事となったことは多くの人々が知るとおりだ。

こうした近代史における大きな出来事が、印パ両国間に今なお横たわる大いなる相互不信の根底にあり、同じくインドにおけるイスラーム教徒、パキスタンにおけるヒンドゥー教徒に対する感情にも反映されて現在に至っている。

しかしながら、インドにおけるイスラームの伝統は今も古典音楽、歌謡、絵画等、文学の芸術分野でも脈々と受け継がれており、これらは「インドの文化」と切り離すことのできない重要な部分を成していることはもちろんのことながら、政治経済の様々な方面でも活躍するイスラーム教徒たちは非常に多い。

ときに緊張をはらんだ対立を生むことがあっても、長きに渡ってイスラーム文化から多大な影響を受けつつ、独自の文化・習慣を持つムスリムの人々と平和裏に共存共栄してきたインドという国は、「イスラーム理解の先達」と表現することができるだろう。

また、イスラーム教徒が大半を占める国ではなく、自国内に「世界最大級のムスリム人口」を抱えるインドだからこそ、イスラームとの関係においてはごく日が浅い私たちが、いかにしてムスリムの人々を理解して共存・共栄していくかということにおいて、学ぶべきことが大変多いことと思われる。それはときに反面教師的なものであったりすることも少なくないかもしれない。決していいときばかりではなく、幾多の辛く厳しい局面も体験してきた懐の深さを持つインドだからこそ、非常に有用な数々の叡智を掘り起こしていくことができるはずだ。

必ずしもムスリム自身からの観点のみではなく、イスラームの伝統や文化に造詣が深い非ムスリムによる視点、これとは反対にあまり好意的ではない意見も併せて、イスラームについて多角的に考察してみることが可能となる。複眼的な視野を持つことは、異文化理解において重要なことだ。

話は戻る。今号はインドというフィルターを通して見たイスラーム文化、イスラームという視点から切り込んだボリウッド映画という大きなテーマ。たとえ純粋に娯楽映画として製作された作品であっても、華やかなスターたちの姿、美しい映像やスリリングなストーリーといった視覚的な部分のみではなく、作品を生んだ土壌や社会文化背景まで広く理解することによって、さらに深く堪能できるのがヒンディー語映画の豊かな世界。

この号に取り上げられたイスラームに縁の深い作品を片っ端から鑑賞して、イスラーム教という宗教文化、政治性、ムスリムの人々について、硬軟織り交ぜたいろいろな側面に触れてみてはいかがだろうか。

蛇足ながら、今回テーマとなっているイスラームとは関係のない内容だが、手前味噌ながら私自身も「ボリウッド眺望紀行」と題した記事をちょこっと書かせていただいている。こちらも併せてお読みいただければ幸いである。