入口にはナーガがあり、シヴァ寺院であることを示しているのだが、その脇にはストゥーパがある。お堂内は仏教とヒンドゥーの神々が混淆した状態だ。ここの世話人と話してわかったことだが、驚いたことにこのお寺には祭祀を司るプージャーリーもいないのだそうだ。

仏教のお寺と見まがうようになっているのは、マイノリティであるヒンドゥーたちの寺院が地元仏教徒たちにも受け入れられるというに、ということがあるようだ。

そして世話人自身、仏教寺院に仏塔を奉納したりもしており、この寺の建立を含めてこれまで九つの寄進をしているのだそうだ。ここ以外はすべて仏教寺院であることからも、彼自身が仏教世界との融和を心掛けているらしいことが見て取れる。

その世話人、グル・ダットさんは、まるで昔の映画人みたいな名前だが、両親もそのつもりでそう名付けたのだそうだ。「おかげで、私の名前を一度聞いたら忘れる人はいないんだ」と笑う。

彼の祖父母がパンジャーブから来て定住し、彼自身は三代目でインドの地を踏んだこともないとのことだが、流暢なヒンディーを話す。

自身の子供はなく、誰かに財産を残す必要もいないので、こうした寄進を続けているともいう。彼は49歳。50歳を越えたらこうした諸般の事柄から手を引き、完全に引退生活に入るという。瞑想をしながら過ごすことにしたいと語る。

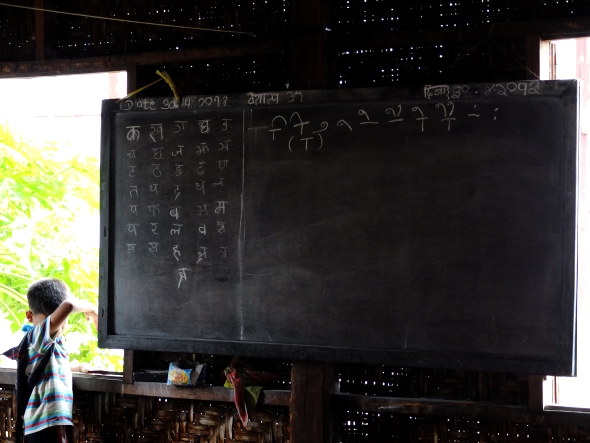

境内にいたヒンドゥーの人々の多くはネパール系。境内の木造の建物の中ではネパール語教室が開かれていた。これは毎日実施されているのだそうだ。黒板にはデーヴァナーグリー文字が書かれており、女性の先生が教えていた。私たちが教室の出入り口の前に立つと、全員起立して「ナマステー」とあいさつしてくれた。

ミャンマーのネパール系の人たちにとって、往々にしてネパールとインドは異なる国という位置付けではないようだ。ネパール系といっても、インド領の地域から移住した人たちも少なくないこともあるし、テーラワーダ仏教世界に移住した同じインド亜大陸を起源とするヒンドゥー世界の住民という意識もあるのだろう。ゆえにヒンドゥーとしてのアイデンティティとしての言語であるヒンディー語、そして民族の言葉であり、父祖の出身地域の言語であるネパール語という意識であるようだ。そんなわけで、日本人としての日本語、東北の人間としての東北弁といった関係に近いものがあるように思われる。

プージャーリー不在の寺とは不思議な気がするが、宗教施設というよりも、むしろインド・ネパール系の人々のコミュニティセンターとして機能していることは容易に理解できる。診療所も併設されていた。

スィーパウの町にはヒンドゥーの世帯は50ほどあるとのこと。寺院の収入とするための揚げ菓子を作ったり、包装したりという作業をしている人たちもあるが、ヒンドゥーのコミュニティ内で就労機会を分け与えるという意味もある。

ほぼすべてのインド系の人たちの母語は今ではビルマ語になっている。しかしながら彼らの間で、ヒンディーを理解するということだけで、ずいぶん大げさに歓迎される。民族語であるからして、他のコミュニティの人に通じることは通常ないため、自分たちの文化に対する強い関心を持っているということは伝わるのだろう。

<完>