アンコールの主要な各遺跡やパーキングなどにはとても清潔なトイレが用意されている。これはかなり驚いた。利用は無料で非常に快適だ。

アンコール遺跡群の見学料は1日券37ドル、3日券62ドル、7日券72ドルと高いが、遺跡修復や整備に利用されるのみならず、訪問者たちが利用するこうしたアメニティー関係にも還元されているわけである。

アンコールの主要な各遺跡やパーキングなどにはとても清潔なトイレが用意されている。これはかなり驚いた。利用は無料で非常に快適だ。

アンコール遺跡群の見学料は1日券37ドル、3日券62ドル、7日券72ドルと高いが、遺跡修復や整備に利用されるのみならず、訪問者たちが利用するこうしたアメニティー関係にも還元されているわけである。

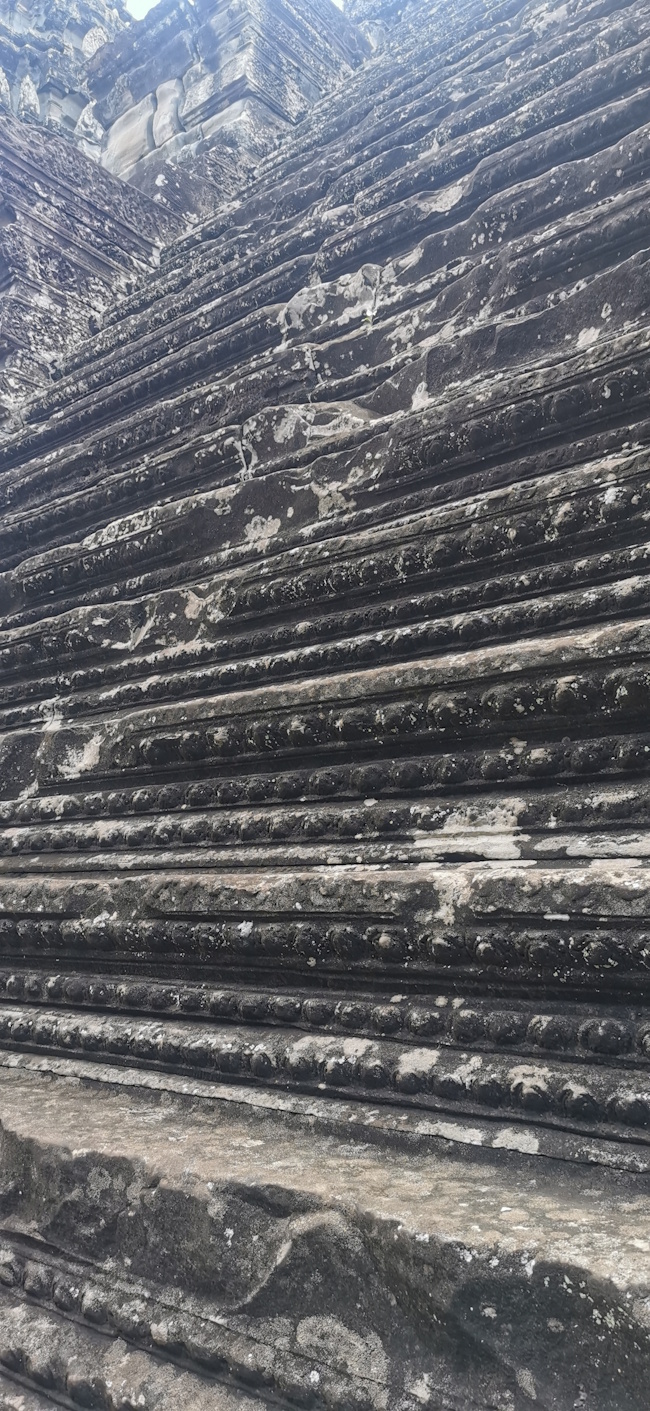

クメール建築において、特徴的なもののひとつとして「急階段」がある。とにかく傾斜角度にと大変厳しいものがある。しかもステップのひとつひとつの幅が非常に狭く、つま先しかかからない程度のものも多い。

私たちの現代社会の建築において、建物の階段の傾斜角度は30~40度と言われるのに対して、クメール建築においてはこれが70度となる。しかも長い階段途中に踊り場はなく、滑落したらと思うと本当に恐ろしくなる。とりわけ雨天の場合にはどうなるのかと思う。実際に数少なくない事故が起きてきたようだ。

そのため現在は、とりわけ高がある場合は、もともとの階段は立ち入り禁止となっており、その横あるいは上から木造等の仮設階段が取り付けられていることが多い。

この急階段の背景には諸説あるが、概ね以下の三つが広く受け入れられている理由のようだ。

・寺院は須弥山を象徴するものであり、階段は近づき難い神の領域に至るものであるがゆえ、階段を極端に急勾配にしてある。

・急な階段を上ること自体が俗界から天上へ至るための試練であった。

・下から見上げた際の視覚的効果。神々しさ、荘厳さを演出するものであった。

アンコール遺跡群の中にいくつもの素晴らしい寺院がたくさんあるが、これらが新築で実際に使われていた時代、どんなに荘厳なものであったかと想像すると実に楽しくなる。

Vande Mataramを巡るインド政界の動きを見ていると、おそらく「インド国歌」は遠からずジャナガナマナからヴァンデー・マータラムに変更されるのではないかと思う。おそらく中央政権もそのつもりで動いているのではなかろうか。

インドにおいて前者はNational Anthem(国歌)として、後者はNational Song(国民歌)として認識されている。学校で朝歌うのもスポーツの試合の前で歌うのも、映画館で上映前に流れるのも前者だ。

ジャナガナマナは政治色はない。ご存知のとおりラビンドラナート・タゴールの1911年の作品。また世界にあまたある多民族国家において、マジョリティーのものではない言葉で歌われる国歌というのはかなり珍しいだろう。ベンガル語の歌詞である。Sanskritized Bengaliと呼ばれるサンスクリット語彙を多用したもの。

しかしインド国歌として制定されるのに先んじて、独立前にチャンドラ・ボース率いるインド国民軍(INA)が「国歌」として定めている。

こちらの歌詞はヒンディー語で、「シュブ・スク・チェーン(Shubh Sukh Chain) 」として知られる。マレー半島からタイ、そしてミャンマーを経てインパールへと至る従軍の中で歌われていたのだろう。

1870年代にバンキム・チャンドラ・チャタルジーが創ったヴァンデー・マータラムも同じくSanskritized Bengaliで歌われる。ただこちらには宗教色があるため、敬遠するムスリムその他の人たちは少なくない。こちらが国歌になるとすると、インドの国是のはずの世俗性が大きく後退する感じだ。

またインドには「愛国歌」として知られる歌もある。

1904年にムハンマド・イクバルが発表したウルドゥー語のサーレー・ジャハーン・セー・アッチャーだ。

Sare Jahan Se Acchha (Youtube)

独立記念日の式典や軍関係のイベントなどでもよく演奏されるお馴染みの曲。愛国軍事ものの映画でも挿入歌として出てくる。

国歌、国民歌、愛国歌といろいろあるのがインドである。いずれも素敵な曲だ。

いにしえの王都アンコールの城市内を走ると、多くの寺院跡が点在している。石材による構造物なので、積年の風雨に耐えてきたのだろう。

一方で人々が生活していた建物のほうは、王宮を含めて残されていない。それらは木造建築だったからだ。コストの関係もあるが、多湿な国なので、石造建築は生活には向かなかったはず。

木造建築といえば、前々日に見た水上家屋の場合、目安7年前後で家屋の柱を入れ替えなくてはならないという。木材が腐敗して崩壊するためとのことだ。普通に陸地に建てる家屋はさすがにそこまで短命ではないにしても、往時の人々はどんな家に住んでいたのか、王族や貴族の宮殿、屋敷はどんな具合だったのか、ちょっと興味がそそられる。

それにしても石造寺院建築の長寿命さ。インドで言うところの(ヒンドゥー教について)「サナータン・ダルム(永遠不朽の宗教)」という感じがする。もちろん石造建築といっても経年により構造自体が歪んだり、崩れたりするので、補修が必要なのだけれども。

インドから遠く離れたカンボジアのアンコール遺跡でシヴァ、ヴィシュヌ、サラスワティその他お馴染みのヒンドゥーの神格にたくさん出会えるというのは実に楽しい。

まさに時空を超える「サナータン・ダルム」である。

アンコール遺跡観光の帰り道、シェムレアップの30 streetよりも少し手前のところで欧州みたいな公園と瀟洒な住宅がある。このアングルからだととてもカンボジアとは思えない。どんな人たちが暮らしているのだろうか?

カンボジアで一般的なレンガがある。四角柱の形で4本の穴が空いている。建築現場で見かけるのはこればかりだ。中空になっているため軽いのがメリットか。強度についてもあまり変わらないのではなかろうか。

アンコール・トムでの「開かずの扉!」。こういうのはクメール建築にけっこう多い。石版を扉みたいに彫ってあり、永遠に開かない「なんちゃって扉」だ。実に精巧に造られている。内部はどうなっているのだろうか?

石材や石積みに歪みが生じたり、建物自体が沈下したりして崩壊してくるのだろうけど、新築当時のピッチリした状態でのアンコールトムは、さぞ見事だったことだろう。

アンコールワットもアンコールトムが素晴らし過ぎて、朝早いうちから観ているのにもう午後2時を回ってしまった。

今日はこれから周辺の他の遺跡をいくつか回ろう。

「ミャンマーは英領だったので英語が通じる」という人がいたり、これとは反対に「ミャンマーは英領だったのに英語がなかなか通じない」という人がいたりする。これは後者が正しい。

たしかに昔は英領だったという地域では、今も英語の通用度が高くなる可能性は高い。例えばマレー系の国でも旧英領のマレーシアとオランダ領だったインドネシアでは英語の通用度が天地の差であるように。

だが「かつてイギリス領だった」からと言って、それがすべてではない。

ミャンマーのように外国人相手のビジネスや観光関係の仕事をしている人、留学などの目的があって英語を自ら学んだ人たちを除けば、普通はなかなか通じない人たちばかりだ。その一方で、旧英領ではなかったのに広く通じるネパールやブータンのような例もある。

旧英領といっても独立後に教育仲介言語としての英語、行政や法務等々における公用語としての英語のレガシーを引き継いだ国々もあれば、それらを植民地時代の残滓として一掃し、地元言語に置き換えてしまった国もある。インドやマレーシアなどは前者で、ミャンマーやバングラデシュなどは後者に当たるだろう。

同様に、旧英領でなかった地域においても、英領地域と隣接していたため、近代的な教育システム導入の際に大いに影響を受けた過去があったり、現在も隣の大国の動向が影響したりする国々、ネパールやブータンのような例もある。

ブータンについては1970年代以降、学校教育の仲介言語を英語に変更している。これはイングリッシュミディアムに通う生徒たちの割合が、地域によるが20数%程度とされるインドと較べて非常に高い数字だ。(ブータンでは100%と言える)

旧英領だったということは、その後同地で引き続き英語が広く使われるようになるための大きなインフラではあるが、必ずしもそれが活用されるとは限らない。また英領ではなかったのにこれが公用語として採用されて深く定着する例もある。

また英領期において果たして英語が広く浸透していたのかどうか?という疑問もある。インドやパキスタンなどで、学校教育が行き届くようになったのは独立後現在に至るまでの努力の結果であり、人々が地方から都市へ、地方から他の地方へと大勢移動するようになったのは、公共交通機関が発展してからだ。

それ以前は、ほぼ村落や地域内で生業が完結していた(ゆえにカーストによる分業が生きていた)時代、そうした地域社会で英語が通用していたとはとても思えないし、都市化が進む前には人口の大半がそうした農村等を生業とする地域に暮らしていたわけだ。

つまり旧英領の国々においても、広く英語が普及するようになったのは独立後であり、さらには厳しい貧困から抜け出すことが出来つつあった70年代、80年代以降という例も少なくないだろう。

「英語が第1言語」などと言うインド人家庭は都市部に珍しくはない。家の方針がそうであったり、親子ともにイングリッシュミディアムの教育を受けてきたりしたわけだが、新聞や読書も当然英語。ヒンディーその他の現地語は普通に話すが、文字になったものは読みにくくて内容も俗っぽいので縁がないという人たちだ。彼らは英領時代からそうなのではなく、やはりそう遠くない昔に富裕層化ないしは中間層に入った人たちであり、英領のレガシーなどではない。

かつて「○☓領だったから○☓語が通じる」というのならば、「ゴアは旧ポルトガル領だったのでポルトガル語が通じる」「インドネシアは旧オランダ領だったのでオランダ語が通じる」のかといえばそうではない。かつて旧宗主国時代にそれらである程度までの教育を受けた人たちがまだ大勢いた頃には、そうした言葉を理解する人たちはいたはずではあるが。

つまり何を言いたいかと言えば、土着ではない特定の言語が通じるかどうかについては、旧宗主国の言葉云々ではなく、独立後の現地の社会・政治状況次第で決まっていくということだ。

またグローバル化の進展により人々の移動が煩雑、広範囲かつ大規模なものとなり、さらにはインターネットの普及によりコミュニケーションの手段として英語の占める地位や割合がたとえば90年代よりもはるかに高くなっているのが現在。

昔からあちこちをよく旅行している人たちの間で「昔よりもずいぶん英語が通じるようになった」と耳にすることは珍しくない。そういう時代なのだろう。

今の時代のインドにおいて、英語がどのくらい広く通じるのか?については、実は私はよく知らない。インドを旅行してヒンディー以外で話すことはまず無いからだ。

ただ久々に年始とGWにヒンディー語受容度が極めて低いタミルナード州を訪問した際には、英語で話しそうな相手を見た目で選ばないといけないので不便だなとは思ったものの、人により程度の差はあってもかなり広く英語が理解されていることを感じた。

こういう環境は、英領であったから当たり前なのではなく、同じように多民族・多文化の国ミャンマーにあっては真逆なのは、1962年のクーデター以降に全権掌握したネ・ウィンによる「ビルマ語化政策」により、英語が一掃されたためだ。

旧仏領のインドシナで、現在はフランス語は用いられないのも同様に教育や行政の仲介言語の現地化あり、学校教育における外国語をフランス語から英語に切り替えたりといったことが背景にある。

もちろん西アフリカ地域のようの旧仏領で現在も広くフランス語が用いられるエリア、ラテンアメリカのように旧スペイン領、旧ポルトガルであったため、今もそれらが日常の言語という地域も多いのだが、「旧〇×領であったから現在も〇×語が通じる」という理解は安易過ぎると言える。

「旧〇×領であり、独立後も旧宗主国の言語が必要とされ、引き続き多民族・多文化の現地社会を繋ぐ共通言語としての役割が求められ、行政、司法、経済、教育その他のあらゆる分野でその言語が引き続き使用される公用語としての地位を確立したから通じる」のである。

その地域が他の宗主国を戴いていた地域に吸収される(ゴア、ポンディチェリー等)、民族構成がシンプルで地元のひとつの言語で用足りる(韓国、台湾、ベトナム等)、あるいは多民族地域でもその中でマジョリティを占める民族の言語が英語に取って代わる(ミャンマー)といった具合であれば、旧宗主国の言語は即、用済みとなるものだ。

1992年、私がこのアンコール遺跡を訪れていた時期にフランス人の女の子が地雷を踏んで亡くなっていた。急遽ご両親が駆けつけてきていてニュースになっていた。

彼女が不運にも落命してしまうことになってしまったのが、このプノムバケン。

クメール語で「中央の山」を意味するというプノムバケンだが、ここから広大なアンコール遺跡が広がるエリアを見下ろすことができる。ここから眺めるアンコールワットやアンコールトムの景観を期待して登ったと聞いていた。

今でも本来の参道は埋設された地雷の危険から立ち入り禁止となっている。道路からすぐ見えるここから登ろうとしたのではないかと私は思う。見るからに登りやすそうな、駆け上がってみたくなる斜面だ。

当時は今よりもはるかに埋設された地雷がたくさん残っており、「舗装路以外は歩くな」「小便、糞垂れるのに茂みに行くな」などと言われていたが、静まり返った木立の中の平和な眺めの中、どうしても小山の上からの景色を一目見たくて歩いて行ったのだろう。

危険と言われつつも、プノムバケンに登る人たちはいたようなので、「私も大丈夫だろう」という思いがあったのかもしれない。実際に登った人から「いい眺めだったよ」と話を聞いていたかもしれない。

小山の上の寺院からの景色はとても良かった。彼女はこの景色を目にした下りで亡くなってしまったのか、それとも下から登る最中で不幸にも地雷を踏んでしまったのかはわからない。

当時、彼女と同世代だった私は、そんなことを考えながらプノムバケンのてっぺんからのアンコールワットの遠景を眺めつつ、静かに手を合わせた。

アンコールワットではモデルさんの撮影中だった。カンボジアの伝統的衣装でいろんなポーズを取っていた。広告にでも使うのだろうか。

アンコール遺跡の階段は勾配がとても急なので、本殿に上る階段は使用禁止になっており、一箇所だけ補助階段がしつらえられて、そこから上ることができるようになっていた。

前回訪れた1992年には、訪問者たちはみんなこの階段からよじ登っていたが、たぶん事故もあったのだろう。私自身も怖かったし、雨で濡れたら滑って本当に危険だろうと思った。勾配が急であることに加えて、階段のステップ幅が成人男性の足裏の半分くらいしかないのだ。

クメール王国時代の坊さんもよく滑り落ちたのかもしれないが、このような造りであることには何か具体的な理由があったのだろうか。

それにしてもこの寺院内の意匠の豊富さと美しさには心動かされる。遺跡そのものが精緻なアートギャラリーのようでもある。遺跡となってからですらこうなのだから、ここが寺院として機能していたときにはどんなに素晴らしかったことか。

また思うのは、このような遺跡となってしまうと往時のことをなかなか想像し難いのだが、マンネリで平和な日常もあっただろうし、初めてこの寺院に務めることになった僧侶の高揚感と緊張感、様々な年中行事なども行われて、人々で賑わうときもあったわけだ。

アンコールワットを出てから遺跡地域に点在する露店の集合体とトイレ等の施設が揃ったビジターセンターのようなところで昼食にした。

ネットでアンコール遺跡の入場券を購入。代金は1日だと37ドル、3日有効だと62ドル、1週間有効なものは72ドルだ。

アンコール遺跡は沢山の寺院等の遺構から成るが、それぞれの遺跡で入場料を支払うのではなく、これが共通の入場券となっている。

宿からほど近いところで自転車を借りる。ここは旅行代理店になっていて、その一環としてバイクや自転車を貸している。1日4ドル。ほぼ新品なので気持ちが良い。

自転車を借りてからアンコールへと向かう。木立の中の道路を駆けていくわけだが、これがとても気持ちが良い。サイクリングロードが用意されているが、事実上はバイク用のレーンみたいになっている。

道路を進んでいくと検問所があり、そこでアンコール遺跡入場券を所持しているかどうかの確認がなされる。

ちなみに入場券を買わなくてはならないのは外国人だけで、カンボジア人は無料で見学することができる。