しばらく前から、北京に事務局を置く中国政府筋と関係の深い基金によるネパールのルンビニーにおける大規模な開発計画が各メディアによって取り上げられている。

Nepal to build £1.9 billion ‘Buddhist Mecca’ (The Telegraph)

China plans to help Nepal develop Buddha’s birthplace at Lumbini (Reuters)

The Lumbini project: China’s $3bn for Buddhism (ALJAZEERA)

このことについては、最近では朝日や読売といった日本のメディアによっても書かれており、記事を目にされた方は多いだろう。ちなみにその基金とは、亚太交流与合作基金会である。

調達予定の資金額は何と30億ドルで、ネパールという国自体の年間の歳入の合計額に比肩するほどのものであるという。上記リンク先のロイターの記事によれば、計画には寺院の建築、道路や空港の建設、コンヴェンション・センター、仏教大学の設置等が含まれるとのことで、これが実行に移されることになれば、今は静かなルンビニーの町の様子が、近い将来には一変していることだろう。

人類共通の遺産、とりわけアジアにおいて広く信仰されている仏教の聖地が整備されること、観光産業への依存度が高いネパールにおいて、観光資源が開発されること自体は大いに結構なことではあるものの、小国の年間歳入に匹敵するほどの資金を提供しようというプランの背後には、スポンサーである中国の国家的な戦略があることは無視できない。

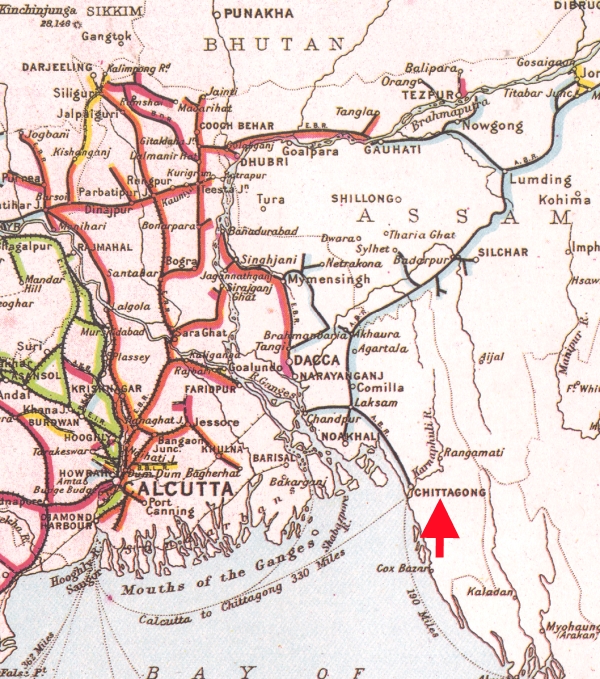

ちょうど昨年の今ごろ、ネパールは『中国の時代』を迎えるのか?』と題して、中国によるネパールへの積極的な進出について取り上げてみた。また一昨年には『ネパールにも鉄道の時代がやってくるのか?』として、中国の占領地チベット(中国は西蔵自治区を自称)からの鉄道の延伸計画等について触れてみたが、今度はインド国境から数キロという場所であることに加えて、ネパールでマデースィーと呼ばれる人たち、ネパール南部でインドの隣接する地域同様に、マイティリー、ボージプリー等を母語とする人々が暮らす地域に打って出た。

インドにとっては国境すぐ向こうに『同族の人々』から成る『親中国の一大拠点』7が出来上がってしまうことを意味する。対外的には、特にインドにとっては大いに憂慮されるものであるが、ネパール政府にとっても、この計画は一方的に利を得るものとはならない可能性もある。

同国で不利な状況下に置かれているマデースィーの人々の地域である。自治権拡大等を求めての活動が盛んで、中央政府に対する反感の強いマデースィーの人々のエリア。そこに外国による国家の歳入に比肩するほどの投資がなされるというのは尋常なことではない。

現在までは、インドと中国を両天秤にかけて、うまく利益を引き出しているように見えるネパールだが、将来的には対インド関係においても、また内政面においても、同国が『パーキスターン化』するのではないか?と危惧するのは私だけではないだろう。決して好意的なものばかりではない様々な思いを抱きつつも、ときには関係が冷却したこともあるとはいえ、伝統的には特別な互恵関係にあった『身内』のインドとの対立と緊張、自国内でのさらに新たな摩擦と軋轢といった事柄が生じる可能性を秘めており、それらが現実のものとなる時期もそう遠い将来ではないような気がする。

中国によるネパールへの数々の援助のオファーは純粋な善隣外交の意志からなされているものではなく、まさに自らの国益のためになされているということに対して大いに警戒するべきなのだが、目下、同国議会の第一党にあるのは、インドと一定の距離を置くいっぽう、中国寄りの姿勢を見せるネパール共産党毛沢東主義派である。

以前、あるジャーナリストの方に話をうかがった際、手を替え品を替えといった具合に矢継ぎ早に繰り出す援助プロジェクト等のオファーにより、中国側に引き寄せられつつあるネパールのことについて、こんな風に表現されていたのを思い出す。

『ネパールは、南側のインドという比較的ゆるやかな斜面と北側の中国という急峻な崖の間に位置する国。南側に転がれば怪我は軽いけど、北側の崖に転落したらどうなることか。けれども当人たちはそれがまだよくわかっていないようだ。』

ネパールの空には、ネパール・インド双方に不幸を呼び込む暗雲が、北の方角からじわじわと押し寄せているように感じている。これが杞憂であればよいのだが・・・。