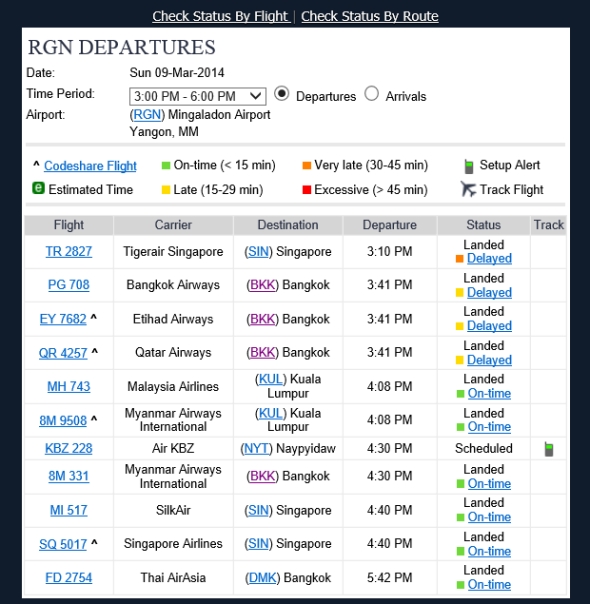

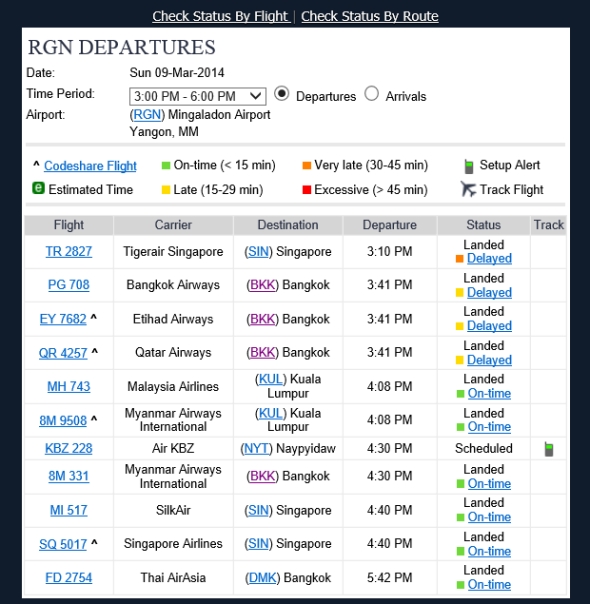

いつから出来たのかよく知らないが、最近ようやくヤンゴン空港ウェブサイトが開設されている。

諸外国や国内各地からのフライトの発着状況が確認できるようになっていて、なかなか好評らしい。国際線は今のところ近隣地域を行き来するものが多いとはいえ、ここ数年間で便数は驚くほど増えていることから、2007年開業で近代的ながらもこじんまりとした国際線ターミナルは、ほどなく手狭になってしまうことだろう。ちなみに旧態依然の古い国内線ターミナルも今年3月から新築された建物に移転している。

インドの隣国、このところ目まぐるしく変化していくミャンマーの旧首都にして最大の商都でもあるヤンゴンに関するニュースは、日本を含めた各国のメディアに登場しない日はほとんどないと言っていいだろう。

「国際社会」というのはいい加減なもので、2010年11月に実施された総選挙による「民政移管」について、茶番だの軍政による看板のかけ替えに過ぎないなどといろいろ批判していた割には、新体制がスタートして積極的な改革意欲とその実施を目の当たりにすると、いきなり現在なお沸騰中の「ミャンマー・ブーム」に突入することになった。

確かに、2008年にデルタ地帯を中心にサイクロン・ナルギスによる甚大な被害がもたらされたその年に強硬採択した新憲法により、224議席から成る上院、440議席から成る下院ともに、それぞれ四分の一の議席が国軍による指名枠であり、これと現在の与党であり軍籍を離脱した元国軍幹部を中心とするUSDP (Union Solidarity and Development Party)が過半数を確保すれば実質の軍政は安泰という、旧体制に著しく有利な安全弁を備えての「民政」となっている。

この憲法の変更を目指そうにも議会の四分の三+1の支持がなければ不可能であるため、仮に選挙で選ばれる四分の三の議席を軍に敵対する勢力が奪取したとしても、国軍により指名された議員の中から民主勢力に寝返る者が1名出ないことには、憲法を変えることができないという、非常に高いハードルがあるため、将来に渡って憲法改正の可能性は限りなくゼロに近い。

それにもかかわらず、旧体制のやりかたをそのまま引き継ぐのではないかと危惧された新体制は、予想以上のスピードで「国際社会」の意に沿う形での改革に積極的に取り組み、政治・経済両面での自由化を推し進めた結果、「民主化が進展している」と評価される形になっている。

国外にいて、ビルマ語も判らない私たちにとっても見えるミャンマーの「迅速な改革」が可能であることの裏側には、それを上意下達的に着実かつスピーディーに実施できるシステムが機能しているわけであり、「軍政から看板をかけ替えた」だけの新体制であるがゆえのことだろう。

もっとも、「軍政=悪」という図式について、個人的には疑問に思うところがある。ミャンマーの「軍政」については、1962年にネ・ウィン将軍のクーデターによる政権奪取、そして彼が組織した「ビルマ式社会主義」を標榜するBSPP (Burma Socialist Programme Party)による支配から始まるものとするか、1988年の民主化要求運動の最中に起きたソウ・マウン国軍参謀総長によるクーデター、そして1990年の総選挙結果を無視しての民主化勢力の弾圧と軍事支配の継続を指すかについては意見の分かれるところかもしれない。

しかしながらBSPP時代も党幹部の大半は軍幹部からの横滑りであったことから、1962年から続いてきた軍政であるといって差し支えないことと思う。

それはともかく、ビルマの民族主義運動が高まっていく過程で、第二次大戦による日本軍の侵攻、占領下での傀儡政権の樹立、日本の敗戦とともにイギリスによるビルマ支配の復活といった動きの中で、この国の民族主義運動とは多民族から成るモザイク国家の人々すべてがこれに共鳴する形にはならず、多数派のビルマ族によるビルマ民族主義運動がこれをリードすることとなった。

植民地時代にイギリス当局は、少数民族がマジョリティを占めていた各地では、主に藩王国を通じて間接統治をしていたわけだが、ビルマの独立以降はこうした地域について、中央集権的なシステムに移行、つまり言語その他の様々な分野で国粋化すなわちビルマ民族化する形で統治していくことを目論んでいた点が、同様に多民族から成るインドとは大きく異なっていたと言える。

とりわけ1962年のネ・ウィン将軍のクーデターによる政権樹立以降は、ビルマ族以外の格民族語による教育や出版活動等が困難となり、教育の仲介言語も英語からビルマ語に置き換えられることとなった。旧英領の国でありながら、また教育はそれなりに、少なくとも初等・中等教育は広く普及しているにもかかわらず、英語の通用度が著しく低いことには、こうした背景がある。

多民族から成る国における「ビルマ民族主義」による統治の是非にまで言及するつもりはないが、これに反旗を翻して各地で活発な反政府武力闘争が続いてきたこの国で、国土の統一の継続を成すには、どうしても軍の力に頼らざるを得なかったという現実があった。

ゆえに、この国の「民主化」が進展しているとしても、各民族との和解に至って、すべての民族が対等な立場になったという訳ではないことについては今後も注視していく必要があるだろう。

これまで各地で国軍と武闘を繰り広げてきた反政府勢力と中央政府との和解の例がいろいろと伝えられる昨今ではあるが、政府側が彼らを慮って高度な自治を認めるようになったというわけではなく、政治的にも経済的にも安定してきた(・・・がゆえに、先進国による経済制裁解除を念頭に、憲法改正、そして総選挙の実施という手続きを踏むことができるようになった)政府に対して、武力で拮抗することができなくなったからである。ゆえに和解した地域では社会のビルマ化が進展し、和解を拒む地域に対しては断固たる軍事圧力をかけているという実態があるようだ。

そういう状況であるだけに、今後もまだ紆余曲折はあることとは思うが、今後も政治の改革や経済の開放とこれら対する外資の堰を切ったように流入にはブレーキがかかることはないはずだ。

今や改革と自由化の旗手となった現政権を激しく批判する国はほとんどなくなっており、政府は国際世論をあまり気にすることなく、反政府勢力を「テロリスト」であるとして厳しく処分するお墨付きを得たような状態でもある。

政治というものは実にゲームのようなもので、「軍政」は、そのルールを巧みに利用して自らを延命するどころか、今や諸外国から賞賛されるような存在になっている手腕には、舌を巻かざるを得ない。

だが今も実は形を変えた軍政が継続しているとしても、人々が総体的に豊かになっていくことを下支えしているとすれば、これもまた決して悪いことではないのではないかとも思う。独立以来、各地で内戦が続いていたこの国で「国防」の意味するところは、国内で反政府勢力に対する軍事作戦を断行するというものであったが、ようやく相当程度の安定を得ることができた昨今は、軍事関係に割いていた力を経済や民生の分野に振り向けることができる。

真の民主化であろうが、隠れた軍政の継続であろうが、より多くの人々が安心して生活していくことができ、昨日や今日よりもベターな明日を期待することができる国になることのほうが大切なことであると私は思うのである。