マウラミャインを出た夜行バスは、午前3時少し前にヤンゴンのアウン・ミンガラー・バススタンドに到着。当然、まだ真っ暗ではあるものの、この時間帯に到着するバスは少なくないので、待ち構えていたタクシー運転手たちが集まってきて、続々降車するお客たちに声をかけている。

ヤンゴンからそのままデルタ地帯の西側にあるチャウンター・ビーチに行くので、市内の西側を流れる河を渡った先にある、もうひとつのバスの発着場、ラインターヤー・バススタンドに向かう。途中、街灯も少なく真っ暗な無人の路上を女性が一人で歩いていたり、女性二人が自転車に乗っていたりする姿をたびたび見かける。これから朝早い仕事に向かうのか、夜遅くまで出かけていたのだろうか。ヤンゴンは、東南アジアの中では治安の良い街ということになっているが、確かにそうなのだろう。

チャウンター・ビーチに行くバスが出発するバススタンドに着いたが、まだ午前4時前なので真っ暗である。40分ほど待っていると、私が乗るバス会社の事務所兼待合室は、中からシャッターが開けられた。従業員は中に住み込んでいるようだ。2階が住居のようになっているのだろう。事務所の床に寝ている者もある。労働環境としては劣悪だ。

バスは午前6時発。マウラミャインからヤンゴンまで乗ってきたバスのような快適なエアコン付きの車両を期待して「寝ていく」ことを想定していたが、車内外に散見されるハングル文字からして、おそらく四半世紀くらい前に韓国で走っていたらしいノンエアコンの古いバス。座席を思いきり詰めて設置してあるため、非常に窮屈である。夜行明けにこれはちょっとしんどい。

ビーチまでおよそ7時間。どこまでも平坦な風景を眺めつつ、涼しい風が窓から入ってくる。それはそれで気持ちが良かったのだが、陽が高くなると次第に暑くなってくる。途中でパスポートチェックが2回あり、そのたびに車掌が車内の外国人、日本人の私、四人のフランス人、イングランド人カップル一組、の旅券をあずかって、車外に降りて行く。

広大な田園風景が広がるデルタ地帯をひた走る。集落には高床式住居が多い。2008年のサイクロンではひどくやられたはずであるが、さすがに4年も過ぎているので、少なくとも沿道からはその痕跡は感じられなかった。

デルタ地帯を抜ける直前の休憩地点で、ここから他のビーチに行くというイングランド人カップルが、バイクタクシーにまたがって出て行った。彼らはやけに荷物が少なく、二人合わせてデイパックひとつ分よりも容量は少ないようだった。あれほど身軽な西洋人はこれまでほとんど見たことがない。

休憩場所を出ると突如、道路がダートになり、そこから先は丘陵地で、簡易舗装主体のジグザグの悪路となる。斜面を上り、そして下る、そして上るといった具合の繰り返しで、ポンコツのバスが痛めつけられて悲鳴を上げているようなキシミ音がする。

途中、橋がいくつかあった。最後のふたつは大型車両の車輪の幅に古タイヤのゴムを貼り付けて、舗装風にしてある。一方通行の橋であるため、向こうからのクルマが渡り終えるのを待ってから橋を越える。

<続く>

シンガポールのラッフルズ・ホテルで供されるようなハイティー(軽食と甘味類のバイキング)を期待して、ヤンゴンのストランド・ホテルへ。

ホテルのカフェに着いてから尋ねてみると、そういうスタイルではなく、セットになったものをウェイトレスがテーブルに運んでくるとのこと。欧州式とミャンマー式とがあると言われて、欧州式を注文。

運ばれてきたダージリン・ティーは極上品。続いて出てきた軽食類は、三段になったステンレスの棚状のものに10品程度。どれもひと口サイズのアペリティフ類やケーキ等。まさに「午後の紅茶」といった具合、しめて17ドル。内容や味は悪くはないが、お買い得感はなし。

1901年開業という、東南アジアを代表するヘリテージ・ホテルのひとつとはいえ、経営母体は、アルメニア人実業家、日本軍による接収、帝国ホテル、国営化、インドネシア人実業家へと変遷している。国営時代に、宿泊はしていないものの、レストランでコーヒーを飲んだ記憶がある。当時は、あまり手入れもされていないようで、非常に古ぼけた印象を受けたが、宿泊費は当時の私でも払えなくはない金額であったように思う。

現在の経営陣になってからは、大改修が実施されたこともあり、「白人専用」であった開業時の如く、高級ホテルとして再生している。一泊550ドル以上もする。しかし、かなりモダンに仕上げてあるため、重厚な伝統を感じさせるといった具合ではないようだ。器そのものは、由緒あるものであっても、中身は普通の高級ホテルとなっている。

それにしても、このクラスでありながら、WiFiが利用できるのはグラウンド・フロアーのロビーのみ、というのは如何なものか?他に競合するこのタイプのホテルが市内に不在(ここ以外のアップマーケットな宿泊施設は、今風のモダンなホテル)とはいえ、伝統にアグラをかいているという気がする。それでも、アグラをかくことのできる伝統があるというのが、このホテルの魅力と強みではあろう。

話は前後するが、バハードゥル・シャー・ザファルのダルガーに行く前に、ヤンゴンのダウンタウンを訪れた。宿泊先から目と鼻の先だが、ダルガーの名前とおおよその場所をビルマ語で書いてもらうためである。ザファルのダルガーと言っても、通常タクシーの運転手は理解してくれないからだ。

ベンガル系の人々が集うモスクから出てきた紳士然とした壮年男性に書いてもらった。「これで運転手はわかると思うけど、今行くのならば私が話をするが、後で行くならばこの人に運転手に説明してもらってくれ」と、付近の露店のインド系男性に頼んでくれた。親切な人だ。

ついでにと、インド人街を散策する。インド人街でも、托鉢している坊さんや尼さんたちの姿は多い。明らかにヒンドゥーと見られる人たちも施しのために路上に出ている人たちが少なくない。朝早い時間帯から路上では茶屋が店開きしている。これまで国外のメディアで伝えられてきた暗いイメージとは裏腹に、とても社交的なムードがある。

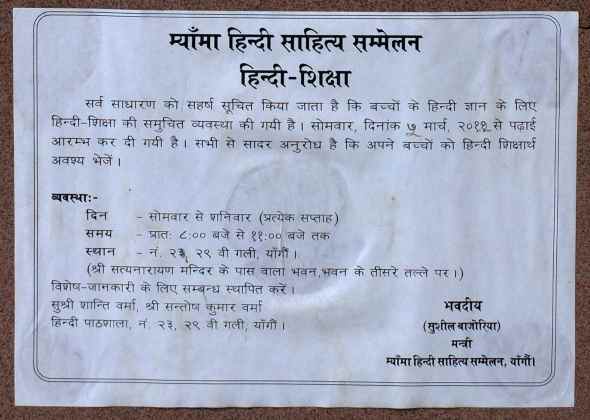

植民地時代のコロニアル建築の建物に入っているシュリー・サティヤナーラーヤン寺の入口脇に、子供たちのためのヒンディーのレッスンについての貼り紙を見つけた。確かに、この地域では父祖の母国の言葉を使うことができる中高年は多いものの、若年層は理解しない人が少なくない。

寺の入口にて、ヒンディーで会話している男性たち二人に声をかけてみた。ひとりは近所に住む人でも、もうひとりはこの寺の管理人であった。後者は、おそらく50歳くらいだろうか。先祖はUP出身で、彼自身はインド系移民五世であるとのこと。1962年のクーデター以降、この国の各地から大勢のインド系の人たちが本国やその他の国々に移住したということはよく知られているが、やはりこの街のダウンタウン界隈でも同様であったようだ。

「昔、このエリアはインド系の人たちばかりで、ビルマ人を見かけることさえ、ほとんどないくらいだったんだ。今とは全然違ったよ、あの頃は」

・・・というものの彼自身は、おそらくそのあたりの時代に生まれたと思われるため、実体験として「インド人の街」であったころの界隈を知っているわけではなく、おそらく両親からそうした話を聞かされて育ったのではないかと思われる。だが1962年のクーデターを境にして、インドの言葉(ならびに中国語)による出版が禁じられるなど、言語環境の面でも社会的な変化があったようだ。

「インド系移民に関心があるならば、ゼーヤーワーディーに行くと面白いと思うよ。あそこではインドから来た人々が今も大勢暮らしている。住民の大半がそうだと言っていいくらいだ。まるで、ビハールやUPにでも来たような気がするはずだよ。先祖がそのあたりから来たっていう人たちがほとんどだし。まあ、主に畑仕事やっているところで、とりたてて見るものはないんだけどなぁ。」

今回はそこを訪れる時間はないが、いつか機会を得て出かけてみたいと思った。

今年も東京都千代田区九段にあるインド大使館にて、さくらフェスティバルが開催される。

さくらフェスティバル2012 (インド大使館)

会期は3月31日(土)から4月8日(日)までと長いが、日によって開催時間が異なる。詳細については、上記リンク先のPDF文書をご参照願いたい。

なお、先日『春の足音』と題して取り上げてみたとおり、今週末の3月24日(土)と25日(日)には、東京都渋谷区の代々木公園にて、『パキスタン・バザール2012』と『ソンクランフェスティバル2012』が場所を分け合っての開催となる。

今年もいよいよ屋外イベントの季節が始まろうとしている。