このところいくつかベンガル関係ネタが続いた。そのついでにベンガルを舞台にした映画について取り上げてみることにする。

アーシュトーシュ・ゴーワーリカル監督の映画『Khelein Hum Jee Jaan Sey』(生死の狭間で)は半年以上前に公開された作品であるが、遅ればせながらこの映画について思ったことを綴ってみたい。

この映画は1930年にチッタゴン(現バーングラーデーシュ東部の港町)で実際に起きた武装蜂起事件を題材にしたものである。

反英革命を夢見る活動家集団に、サッカーに興じるグラウンドが英軍のキャンプ地として収用されてしまったことに不満を抱く少年たち等が加わり訓練を施された。少年たちは資金調達にも協力している。

彼らはわずかな武器類を手に、夜陰に紛れて軍施設、英国人クラブ、鉄道、電報局等を襲撃する計画を実行に移す。軍施設でも武器庫に押し入ったものの、弾薬類がどこに保管されているのかわからず、その晩は聖金曜日であったため、クラブから英国人たちは早々に帰宅してしまっており肩すかしを食うこととなった。

そのため現地駐在の英国の植民地官僚や家族などを人質にして、軍施設から奪った武器弾薬類で革命を拡大させていくという目論見は大きく外れる。事件勃発直後にすぐさま反撃に出た英軍(もちろん幹部を除いて大半の指揮官や兵士は同じインド人たちである)を前に貧弱な装備のままで蜂起グループは敗走することになる。近代的で豊富な軍備を持つ軍により、メンバーは次々に殺害・拘束されていき、蜂起の首領たちは潜伏先で軍に生け捕りにされる。

蜂起に加わった一味は、裁判にて流刑、首謀者たちは死刑を宣告される。チッタゴン中央刑務所に収容された蜂起のスルジャー・セーンと革命の同志は、ある未明に刑務所内の処刑場に連行されて絞首刑に・・・といった筋書である。

ヒンディー語による作品であるが、舞台がベンガル地方であるため、ところどころベンガル語による会話が挿入されたり、登場人物や地名等の発音がベンガル風になっていたりして、それらしきムードを醸し出すようになっている。

アビシェーク・バッチャン演じる主役の元高校教師の革命家スルジャー・セーンは、映画では触れられていなかったが国民会議派の活動家としての経験もある。1918年にインド国民会議派のチッタゴン地域のトップに選出されたこともあり、なかなかのやり手だったのだろう。ベンガル地方東部の田舎町を拠点にしていたとはいえ、後世から見たインドの民族運動の本流にいたことになる。

だがその後、思想的に先鋭化していった彼は武闘路線を歩んでいくこととなる。1923年にベンガル地方の主にヒンドゥー教徒たちから成る革命武闘集団、ユガンタール党のオーガナイザーのひとりでもあり、地元チッタゴン支部で活動しており、この映画で描かれた1930年4月に発生したチッタゴン蜂起の首謀者となった。

インドの記念切手

インドの記念切手

ちなみにインドでスルジャー・セーンは、1978年に記念切手に描かれたことがあり、バーングラーデーシュでも彼の生誕105周年にあたる1999年に記念切手が発行されている。

時代物の映画はけっこう好きなのだが、こうした愛国的な内容のものとなると、そこにはやはり制作者と『国家意識』のようなものが色濃く反映されることになるため、第三者の私のような者が鑑賞すると咀嚼しきれないものがある。

舞台設定のすべてが史実に基づいているのかどうかはよくわからないのだが、年端の行かない10代の少年たちを巻き込んで、軍駐屯地を襲撃して奪った武器弾薬をもとに革命を拡大させるという、あまりに稚拙な計画といい、聖金曜日を知らないという無知さ加減といい、天下を取ることを企図していたにしては、あまりにお粗末である。

それはともかく、絞首台に上ったスルジャー・セーンの目には、刑務所の建物に翻るインドの三色旗の幻が描かれているが、1947年に東パーキスターンとしてインドから分離独立、そして1971年にパーキスターンから独立して現在のバーングラーデーシュが成立している。つまりスルジャー・セーンと彼の仲間たちが闘ったその地に、結局インドの三色旗が翻ることはなかった。

もちろん後の東パーキスターンとしての独立にも彼らの活動が寄与したとはいえず、反英闘争の中で儚くも志半ばにして消え去った革命の無残な失敗例である。ただし現在は外国となっている東の隣国で、かつてインド独立を夢見て闘争を展開した『同朋』たちを描き、印パ分離の不条理を訴えたものという見方はできるかもしれない。

だがスルジャー・セーンという人物自体、英雄視されるにはちょっと疑問符の付く人物ではある。そのため武闘路線に走る性急な過激派のボスとそれに引きずり込まれていく無垢な若者たちという具合に見えてしまう。時代と思想背景は違っても、カシミール、パーキスターンその他でテロに走る若者たちが、そうした道を歩んでしまう背景にも、こうした『テロの種を蒔く』似たようなメカニズムがあることと思う。

作品中でスルジャー・セーンは善人として描写されているため、これは制作者の意図しているものではないであろうが、この革命家の抱く大義を普遍的な英雄的行為として捉えることは難しい。

この映画を観た結果、どうも消化不良なので、この映画の原作となった本『Do and Die: The Chittagong Uprising: 1930-34』(Manini Chatterjee著)を読んでみたいと思っている。

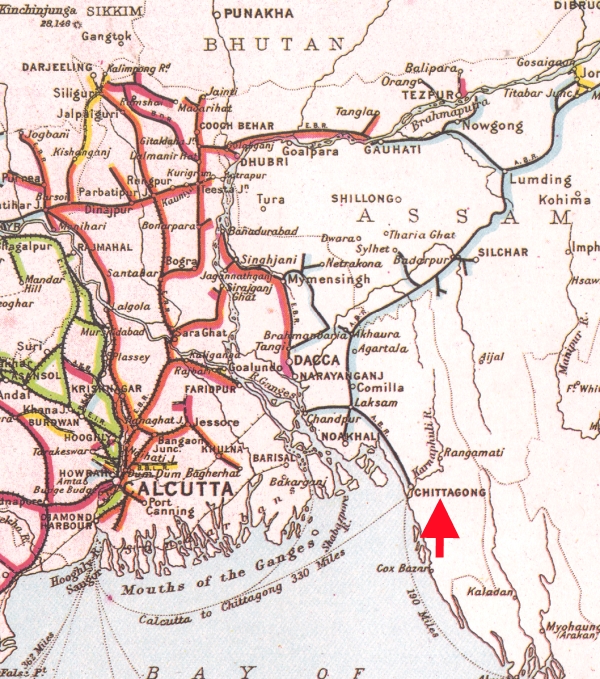

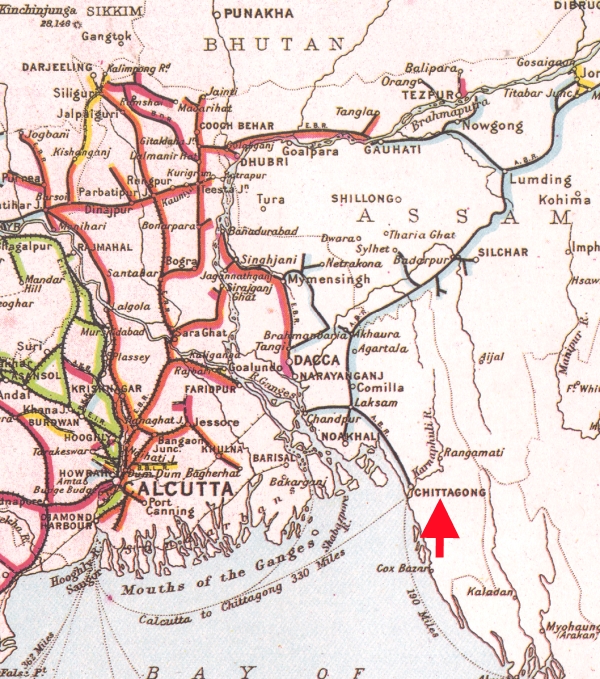

蛇足ながら、作品中に少し出てくる鉄道から眺めたこの時代のチッタゴンについて少々興味深い点がある。下の鉄道路線図(1931年当時)が示すとおり、現在のインドのアッサムから海港チッタゴンをダイレクトに結ぶ旧アッサム・ベンガル鉄道会社によるメーターゲージの路線が走っており、経済・流通の関係では今のインド北東部との繋がりの深い地域であった。そのため印パ分離による経済面での不都合はアッサム・東ベンガル(現バーングラーデーシュ)双方にとって大きなものであることがうかがえる。

1931年当時のベンガル地方の鉄道路線

1931年当時のベンガル地方の鉄道路線

バーングラーデーシュ国鉄本社は首都ではなくチッタゴンに置かれており、現在の同国鉄路線図の示すとおり、国土の東側はメーターゲージで、西側は分離前にコールカーターを中心としてネットワークを広げていたブロードゲージがカバーする形になっている。

バーングラーデーシュ国鉄路線図

歴史的に異なる幅の軌道が混在していたインドでは、近年インド国鉄の努力により総体的にブロードゲージ化が進んできている。それとは逆にバーングラーデーシュではブロードゲージの路線にメーターゲージの車両が走行できるように『デュアルゲージ化』を進めてきた。ブロードゲージの軌道の中にもう一本レールを敷いて、メーターゲージの列車が走行できるようにしてあるのだ。

バーングラーデーシュ側では、メーターゲージ路線の距離数のほうが多く、また資金面でも費用のかかるブロードゲージ化で統一することは困難であること、ブロードゲージのインド側から貨物列車で石材等の資材輸入等といった事情があるようだが、ゲージ幅の違いを克服するために両国でそれぞれ異なるアプローチがなされているのは面白い。