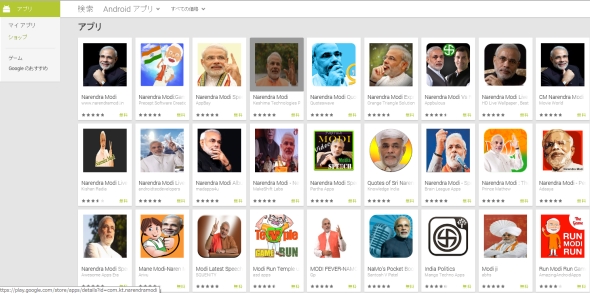

近ごろ、Androidのアプリでこんなものが出回っている。いろいろな種類があるが、ナレーンドラ・モーディーの写真、スピーチを取り上げたものであったり、簡単なゲームであったりする。この初老ながらも眼光鋭い男性、モーディーはご存知のとおり、現在のグジャラート州首相にして、近い将来にインドの首相の座に上り詰める可能性が高い人物だ。

来年前半、おそらく5月に実施されることになりそうな独立以来16回目のインド総選挙。BJPの優位と国民会議派の苦戦が予想されている。近ごろ評判が芳しくない国民会議派、支持の着実な高まりがみられるBJPのどちらが第一党になったとしても、いずれも単独過半数を獲得することはないと思われるため、連立工作が政権奪取への鍵となる。

国民会議派vs BJPという構図は従前と同じだが、これまでとはその中身がずいぶん異なる。前者では現在副総裁の地位にあるラーフル・ガーンディーが党の主導権を握るに至り、党指導部の大幅な世代交代が予想されている。

後者にあっては、85歳にしてなお首相の座への意欲を見せていたL.K. アードヴァーニーが党内の争いに敗れて、グジャラート州首相の三期目を務める地元州での圧倒的な支持がありながらも、それまでの党中央との折り合いが良くなかったため雌伏を余儀なくされていたナレーンドラ・モーディー氏が次期首相候補に躍り出ることとなり、BJP内での勢力図が大きく塗り替えられている。

BJPは、従前からヒンドゥー至上主義の右翼政党として知られているが、ナレーンドラ・モーディーが主導権を握ることにより、右傾具合にさらに拍車がかかることから、これまでBJPと連立を組んできた政党の離脱と他陣営への接近といった結果を生み、政界の新たな合従連衡の再編の時期に来ているといえる。

凋落の方向にある国民会議派の新しいリーダーとしての活躍が期待されるラーフル・ガーンディーは、インド独立以来長く続いた「ネルー王朝」直系男子という血筋と支持基盤、そしてハンサムな風貌には恵まれているものの、政治手腕は未熟で、演説も青臭い「怒れる若者」的な調子で、とても「世界最大の民主主義国」にして、「多様性の国」の様々な方向性を持つ民をひとつにまとめて引っ張っていく器には今のところ見えない。首相としての任期をまだ半年残しているマンモーハン・スィンとの乖離には、副党首としての調整力の欠如は明らかだ。

対するBJPの首相候補のモーディーは、2001年にグジャラート州で起きた大規模な反ムスリム暴動の黒幕であるとの疑惑を払拭することができずにいるものの、しかしながらそれがゆえにヒンドゥー至上主義に賛同する層からは強力な支持を受けるとともに、インドでもトップクラスの経済成長を同州で実現させた政治的な力量と実力は誰もが認めるところだ。州外の人たちの間でも「グジャラート州のようになりたい。中央政界をモーディーに率いて欲しい」と思わせるだけのカリスマ性のある政治家である。

今後、両党のトップとなる二人の政治家たちの器という面からは、国民会議派のガーンディーの力量不足とBJPのモーディーが着実に積み上げてきた実績は比較のしようもない。

BJP体制になることにより、これまで国民会議派支配下にあることにより保護を与えられてきたムスリムや後進諸階級の人たち以外にも、不安を感じる人たちは少なくないはずだ。党内の有力者たちの中でもとりわけ「サフラン色」が濃厚で極右的な人物であるだけに、「ナレーンドラ・モーディー首相誕生」とは、それ自体がひとつの災害ではないかとさえ思う。それでもBJPが魅力的に見えてしまうのは、やはり国民会議派の無能ぶりがゆえのこととなる。

そうした状況なので、来年の総選挙により、インド中央政界は今後よほど想定外のことが起きない限りはBJP体制に移行することになるのだろう。今後の国のありかたを決定付ける大きな転機となるが、それを決める主体が国民自身であるということこそが、まさに世界最大の民主主義国インドだ。

だがBJPについては、同党の方針や政策そのものが大半の国民の大きな信任と信頼を得て当選ということにはならないであろう。最大政党のコングレスが不甲斐ないがゆえの、いわば「Protest vote」が集まった結果ということを重々認識しなくてはならない。

以前、BJPがインドの中央政権を握った際の首相はアタル・ビハーリー・ヴァージペーイーという、右翼政党指導部にありながらも、大いに自制の利いた賢者であった。ナレーンドラ・モーディーがどういう政権運営をするのかということに、彼の政治家としての器が果たして「世界最大の民主主義国の首相」にふさわしいものであるのかどうかが問われることになる。