7月22日、外の道路ではずいぶん早くからクルマのエンジン音がしていた。宿の奥さんの話では、本日の朝のフライトであった人たちは朝4時にタクシーで宿を出たそうだ。それ以降の時間帯になると本日のバンドのため走らないのでやむを得ずそんな変な時間帯に出ることになったそうだ。日の出前からクルマが走り回る音がしていたのはまさにこれだろう。

また、本日のフライトにて空港から宿にやってくる人たちがいたが、彼らについてはタクシーがないため、政府が用意したヴァンでレー市内の各所に回ることになったとのこと。そうした人たちが数人、私の滞在先にもやってきた。バスは無料ではなく、1人あたり20ルピー徴収されたとのこと。

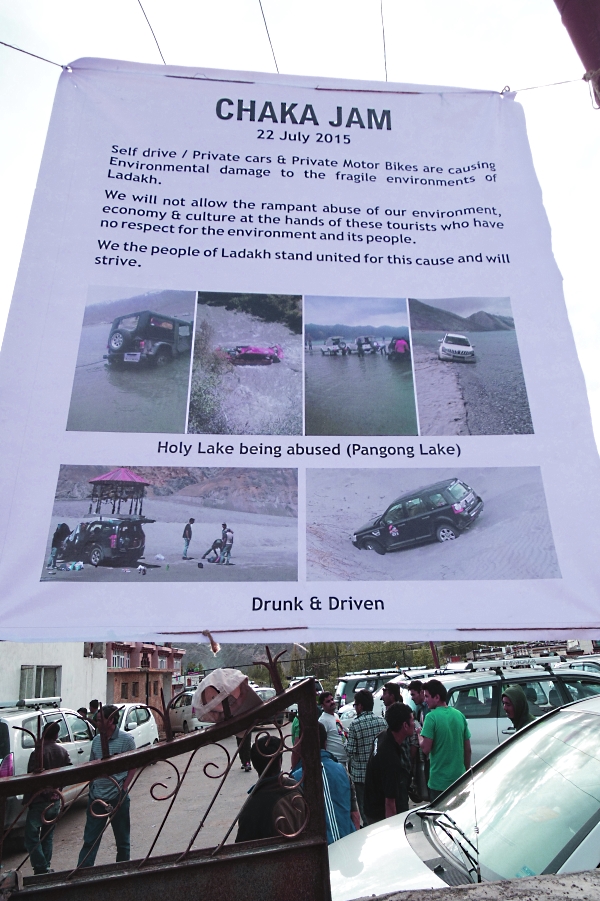

本日のバンドでは、自家用車やバイクにも運転自粛を呼び掛けており、無理に走ると投石される危険があるとのことでもある。そんなわけで、外を走るクルマはほとんどなかった。スリナガル方面から、あるいはヒマーチャル方面からこちらに向かっているクルマについては、ラダック地域に入る手前のところで止められてしまうであろうという話も耳にした。

レー市街地では、路地裏の店まで、食堂や旅行代理店などを含めて見事に休業。チャングスパロードも完全に休みとなっている。唯一普段どおりに開いていたのは、ステイトバンクオブインディアの支店のみ。加えて、家屋やビルの新築や改装工事、メインバーザールの再開発工事の作業員などは、普段と同じように仕事していた。野菜や果物を売るラダック人の女性たちが路上で商っている姿はわずかながらあった。

市内の要所要所では、警官たちが警備している。中にはかなり重厚な装備をしている者もあり、万一の衝突があった場合などに備えているのだろう。

メインバーザールのゴンパでは、高僧らしき人物による説法が行われていて、白昼の路上の寂しさとは裏腹に、ここだけには人々が集まっている。・食事やチャーイも振る舞われている。

今朝方、デリーから到着して地元政府が用意したバスにて宿泊先のゲストハウスにやってきたシンガポール人の青年と会った。食事できるところがどこも開いていないし、短い期間で訪れているので、今日のうちにパンゴンツォに行くクルマの手配が出来ないと不安だと言う。ちょっと思いを巡らせてみると、少し奥まったところにあるゲストハウスの屋上のカフェ、そして階下では旅行代理店業もやっていることが頭に浮かんだ。

少々歩いてそこに向かってみると、ドンピシャリであった。道路からかなり引っ込んだところに中庭があり、さらに奥なので平常通りの営業であった。彼には喜んでもらえて幸いである。困ったときは旅行者同士お互い様だ。食事を終えて、さらには彼がパンゴンツォに行く予約を済ませてから、することがないのでチャングスパロードを進んだところにあるシャーンティ・ストゥーパに行くことにした。普段はインド人や外国人の観光客が多く訪れるこの場所だが、今日ばかりは仕事から解放されてヒマになったビハール、UP、ネパールなどからやってきている出稼ぎ人たちが休みを楽しんでいた。

バンドの期限となる時刻が近づいてくると、店のシャッターを半分ほど開けて様子を窺っていたり、小声で呼び込みをしたりする店などが出てきた。そして午後7時になると、もうすっかり多くの店が平常どおりに営業を始めた。短い観光シーズンの中の貴重な1日の損失を少しでも取り戻そうというかのように。日中静けさがまるで嘘のように賑やかな有様となってきている。

バンドという抗議の形態は、英領末期にガーンディーが率いた反英闘争のときにも頻繁に使われた手法で現在も様々な形で用いられている。

今回のバンドでも大変迷惑であるというような話をしばしば耳にした。独立運動時代にも政治よりも日々の稼ぎにより関心のある人たちは大勢いたはずなので、当時も「仕方ないなぁ・・・」というのが本音の商売人や大衆も実は大勢いたのではないかと私は思っている。もちろん出会ったばかりの相手にそんなことは言えないが、まぁ世の中そんなものだろう。

午後の少し遅い時間までは、とても天気が良かったのに、日が沈んでからは雷が鳴りだした。レーでの雷は裏山にこだまするためか、勇壮な太皷の音のように聞こえるのだが、感心ばかりしているわけにはいかない。強い雨が降り出してきた。

それでもバンドが明けたバーザールでは、大勢の人々が行き交い、各商店での人の出入りも盛んなようである。この日は普段よりも少し遅くまで店を開けているところが多いようであった。

〈完〉