マンドヴィー在住のディリープ氏のお屋敷を見学させていただく。ロンリープラネットのガイドブックに紹介されているが、日常的に公開されている家屋ではなく、社交的な氏が訪問者たちを快く受け入れているがゆえのことである。

彼の許可を得たうえで、屋敷の写真を掲載させてもらっているが、かつて商家として大いに栄えたファミリーの豪邸そのもののたたずまいはもちろんのこと、このディリープ氏による語りも大変興味深かった。

今はインドの西果ての片田舎となっているマンドヴィーだが、藩王国時代までは、広く外に門戸を開いたこの地域の窓口でもあり、現在のパーキスターンを含めた当時のインド国内各地はもちろんのこと、すぐ目と鼻の先にある中東地域とも盛んに交易を行なう港町であった。

かつてカティアーワル半島ととに、このあたりの沿岸もまたアラビアやアフリカとのネットワークがあり、多くの大志を抱く商売人たちを外地に送り出してきた。失敗するものあり、また成功する者あり。そのまま外地に定住する者あり、故郷に錦を飾る者あり。

曽祖父が抱えた負債に始末をつけるために、モザンビークへ渡ったディリープ氏の祖父。商売は成功して大きな富を築くこととなった。氏はその祖父の次男の息子であるとのこと。

モザンビークで蓄えた富とともに故郷に凱旋し、この地域に大規模な綿花の栽培を導入したのと彼の祖父であり、貿易業とともに製糸業やムンバイーでの工場の操業や投資などで更にその富を拡大させていったとのこと。

そんなわけで、祖父が自動車を購入したり、電話を引いたりしたのは当地の王家よりも早く、そのラージャーから物言いを付けられた、とは氏の弁だが、それをきっかけに王家と親交を結ぶようになったのだとも。

その後、祖父は家業を息子たちに継がせたのだが、長男は商売に向いておらず散財に歯止めがかからず、次男でありディリープ氏の父親でもある次男は裁判沙汰に相次いで巻き込まれたこと、ヤクザとのトラブルなどもあり、次々にそのビジネスや財産を失っていくこととなったということだ。

とりわけ強大な敵であったのが、かつてムンバイーのアンダーグラウンド一世を風靡したワルダーンバーイーとの対立であったという。現在で言えば、ダウード・イブラヒムのような人物ということになる。

「外国の人にとってはカーストなんて悪だということになっているようだし、ここでも人と人の間に不要な垣根を作ったりするネガティヴな部分もある。けれども出自に関わる強いプライドを与えてくれることも事実じゃ。」

ワルダーンバーイーの手下が強請に来たときに、父親が一喝して追い出した話、氏自身がワルダーンバーイーの家に一人で乗り込んだという武勇伝が続く。

「クシャトリア、誉れある武人階級の生まれだ。たかがヤクザごときを相手に縮こまってしまうわけにはいかん。」

裁判による係争については、「ハイデラーバードのニザームの次に豊かな弁護士」に依頼したところ、法外に高い報酬をむしり取られるだけで大損したということだ。

「だからこそ、彼はそれほどの金持ちの弁護士になったということが解った」とも言う彼の話には多かれ少なかれ誇張が含まれているとしても、おおよその部分は事実を伝えていることと思う。

この商家が栄華の極みにあった時代から、急坂を転げ落ちるように零落していった過程までを活写する話は、まるで映画かドラマのようにカラフルで大変興味深かった。

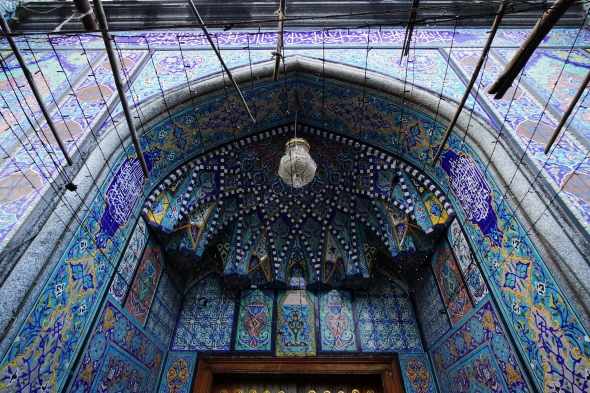

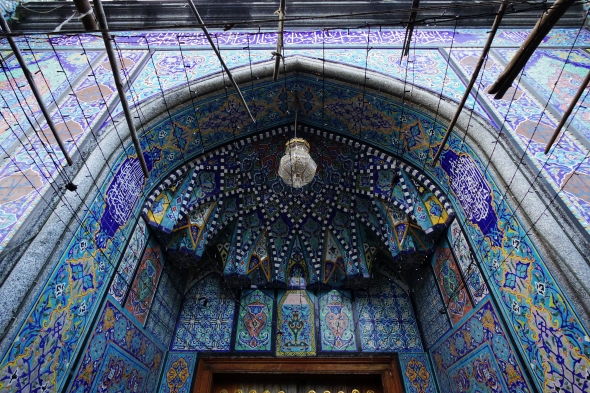

今はずいぶん荒れてしまっているものの、素人目にも往時のきらびやかな様子が容易に脳裏に浮かぶ27部屋もあるハヴェリー(屋敷)の内部。各部屋ごとに異なるタイルが壁にあしらわれており、天井に描かれた絵、おそらく元々は高価であったはずの家具類の数々。彼の祖父夫婦が寝室としていた部屋の天井には、氏が言うところの「男女のロマンチックな光景」(春画の類ではない)が洋風のタッチで描かれたものが残っている。

私が訪れたときには、文化財保護の調査にきた建築家にも話を聞く機会を得られた。何か具体的なプロジェクトがあるわけではないが、この家屋に対して何ができるかを調べに足を運んでいるのだという。アーメダーバードの大学も同様に文化財としての価値に注目しており、現在この屋敷を調査中とのことだ。

かつての栄華をふんだんに感じさせる建物であるが、今の氏の暮らし向きは厳しそうだ。それがゆえにずいぶん家にもガタが来ていて、今すぐにでも修復が必要な状態にあるようだ。それでも、この家屋は2001年1月にカッチ地方を襲った大地震の際にも大して損傷することなくよく耐えたという。

かつてはたくさんの使用人たちを抱えて、家の中もすっきりとまとまっていたことだろう。どの部屋も美しい装飾がなされているのだが、どこも例外なく散らかり放題となっている。そうした中にたくさんの骨董品、外国から輸入された高価な調度品などが埋もれている。氏が普段使用していると思われる日用品類は非常に簡素である。

家屋の周囲は同家の敷地であったとのことだが、時代が下るとともに切り売りしていったそうで、現在は窮屈に建て込んだ中にディリープ氏の屋敷が残る形となっている。

氏はガルフの国で働いていたことがあり、アメリカも訪れたことがあるのだと氏は言うが、現在の氏はかなり経済的に楽ではないようだ。氏は結婚していないため子供はおらず、氏は目の見えない妹さんと二人暮らし。氏も相当の年配であると思われるため、今後が大変だろう。

階下のガレージには非常に古い、1931年式だというシボレーの乗用車がある。もう動くようなコンディションではなく、ボロボロだが、このような時代に外国からクルマを取り寄せるというのは大したものである。氏にとっては子供のころからの大変思い入れのあるクルマなのだと思う。

本日はお昼が終わったばかりのところでお邪魔してしまい、長い時間にわたり、各部屋にて、そこにまつわる逸話について色々と話してくれた氏に大変感謝している。

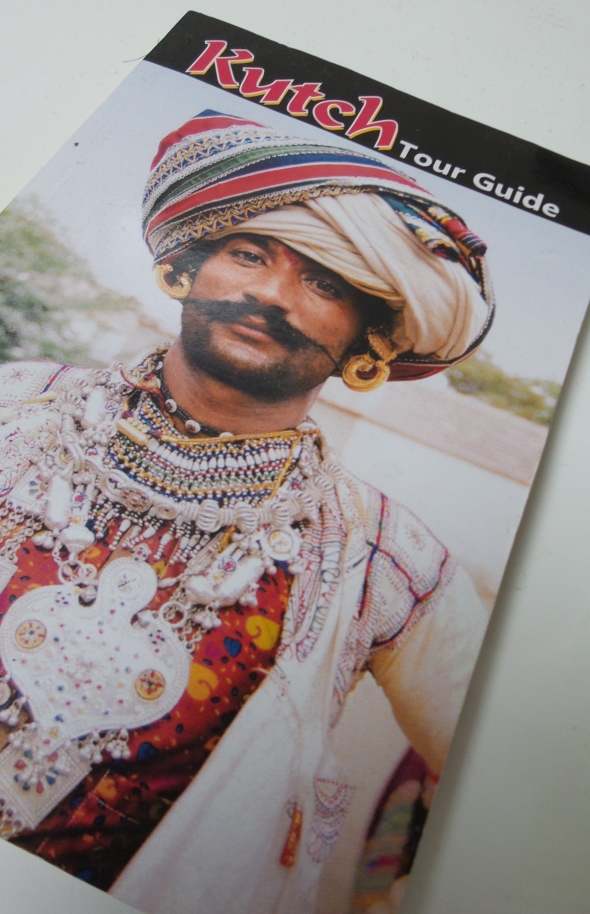

やはりカッチ地方は興味深い。「kutch nahin dekha to kuchh nahin dekha (カッチを見なければ、何も見なかったのと同じ)」という、アミターブ・バッチャンによるセリフを、ひとりで呟いて頷いていたりするこの日の午後であった。

以下はディリープ氏の許可を得て、当サイトに掲載する屋敷の写真である。

〈続く〉