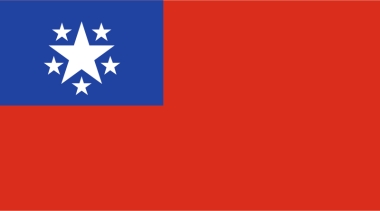

さて投票日が11月7日に予定されているミャンマーの総選挙だが、同国最大の野党NLD (National League for Democracy 国民民主連盟)を率いていたアウンサンスーチー氏をはじめとする民主化運動指導者たちを排除(そしてNLDは今年6月に解党)することにに成功した軍事政権は、自らの翼賛団体であるUSDA (Union Solidarity and Development Association 連邦団結発展協会)から衣替えしたUSDP (Union Solidarity and Development Party連邦団結発展党)にて選挙戦に臨む。

今回行われる選挙により、国政レベルの連邦議会と管区・州レベルの地方議会の議員が選出される。連邦議会は二院制で合わせて664議席、地方議会は合計888議席となる。

無政党が選挙に参加するには1,000人以上の登録された党員数が必要とされる。無所属で立候補することはできない。また各候補者ひとりあたり約500ドルという同国としては高額な登録料が課せられている。また日頃から政治活動に対する当局による監視の目も厳しいこともあり、志ある市民が政治の道を目指すことは難しいようだ。

それでもこのたびの総選挙に参加するのは37政党と、なかなか賑やかなものとなる。だがトータルで3,000人ほどとされる候補者の内訳で見ると、1,000人超の候補者を擁する最大政党USDPと同じく1,000人規模の候補者を持つNUP (National Unity Party)が突出している。

NUPとは、1988年8月8日に始まった大規模な民主化要求運動を抑えきれず、同年9月に軍のクーデターにより政権を追われるまで、1962年から22年間の長期に渡り、ビルマ式社会主義を標榜する政治を運営してきたBSPP (Burma Socialist Programme Partyビルマ社会主義計画党)がその前身である。

1988年7月まで同党のトップである議長の座にあったネ・ウィン将軍は、国防大臣であった1962年にクーデターに成功して政権を握った直後、自ら創立させた軍人主体のビルマ社会主義計画党に政権を横滑りさせている。ゆえにBSPP時代からして国軍の間接統治による独裁政治であり、それに対する国民の不満がついに噴出したのが1988年に大きな民主化要求運動であったといえる。この出来事により、ネ・ウィン氏は事実上失脚した。

1990年に軍事政権の意志決定最高機関であるSLORC (State Law and Order Restoration Council)の元で総選挙にて、同機関と旧BSPPによって設立し、当然政権を継承するものと体制側が目論んでいたNUPだが、獲得したのはわずか10議席という惨澹たるもので、対するアウンサンスーチー氏がトップを務めるNLDは392議席と誰の目にも明らかな結果となり、ついにこの国が民主的な体制に移行するものと内外からの期待を集めた。

しかし、与党となるべきNLDへの政権の委譲が行われず、軍事政権側に批判的な活動家たちに対する弾圧が行なわれ、国民議会も招集されていない状態が続き、現在に至っている。SLORCは、1997年にSPDC (State Peace and Development Council)へとその名称を改めている。

そうした経緯もあり、現在の軍政の翼賛団体から衣替えしたUSDPとNUPは、どちらも国軍と非常に縁が深い。ただし現在の軍事政権と一心同体の存在であるUSDPに対して、1988年に政権を追われた後、1990年の総選挙では軍事政権を代表する政党として再登場したもの、まったく話にならない大敗北を喫してからは、隅に置かれてしまい存在感を失っている旧BSPPことNUPは、現在では前者並びに国軍とは少々スタンスを置いた立場であるらしい。

今回ようやく実施される総選挙について、USDPとNUPというふたつの大政党があまりに突出していること、さらには総議席の四分の一が軍人に留保されることなど問題は多く、極めて軍の影響力を留保させた政権が誕生することは間違いないようだ。 1990年総選挙におけるNUPの大敗北の苦い記憶のある軍政側は、実に長い時間をかけて民主化運動を冷却させるとともに、こうした勢力の影響力を排除していった。そしてついにNLDを解党に追い込み、満を持しての選挙戦となる。

NLD解体以降のリベラル勢力は小規模なものが割拠している状態であるのに対して、軍政側には、選挙によらず軍が指名する四分の一の軍人議席という、いわばセーフティ・ネットがあるため、USDPとNUP合わせて最悪でも総議席数の四分の一をわずかに超える程度確保すれば政権に就くことができるという極めて有利な状況にある。

つまり『体制側(現在の軍政) vs民主化勢力』 という構図ではなく、大方は現体制側の立場の候補者の中から『人物を選出する』ものとなる。今回の選挙に向けて、慎重かつ周到に準備を重ねてきた軍事政権側は、USDPの候補者に軍や政府関係者以外にも、ビジネス界その他で名前の知られた有名人たちも多く擁立しているようだ。規模の上でも資金力の上からも同党が圧倒的に有利である。

アウンサンスーチー氏は、支持政党がなければ選挙をボイコットすべきであると旧NLD支持者たちに呼びかけているが、同党を支持していた人たちがこぞって投票を控えた場合、小所帯のリベラル政党へ流れるべき票が失われてしまうため、かえってUSDPを利することになってしまうのが悩ましいところだ。

この選挙について『看板の架け替えに過ぎない』『軍政が軍服脱いで文民面するだけ』『軍政にお墨付きを与える手続きに過ぎない』といった批判は多く、本来1990年選挙の結果を受けて当時与党の座に就くべきであったNLDが参加できなくなったことにより、西側諸国の多くも今年11月の『総選挙』を正当なものとみなすかどうかは別の話である。おそらく選挙後に新たな政府が発足してからも先進諸国による経済制裁は続くことだろう。

しかし制裁が続いたところでミャンマーの新政権に与える打撃とは限定的なものとなることだろう。もとよりASEAN諸国はこの国の軍事独裁政権については黙認状態で経済交流は続いていたし、近年では中国の進出が著しい。欧米諸国企業が事実上ほぼ不在の中で、中国企業にとって、ミャンマーはまさに『草刈り場』といった具合である。ミャンマーは欧米諸国が考えているほど孤立してなどいない。ゆえに彼らによる経済制裁が政権を崩壊に追い込むなどと考えているとしたら、誤った思い上がりにすぎない。

今回の選挙により、次期政権にて軍人勢力が温存されることになるため、政府が喧伝しているような民主化にはつながらないだろう。しかしそれだからといって、何も変わらないと考えるのも間違いだろう。

曲りなりにも複数の政党が参加して各選挙区で競合する候補者の中から有権者たちが選び出すというプロセスが実施されることの意味は大きいだろう。総議席中の軍人枠を除いた四分の三は、国軍系の政党候補者であろうと、その他政党から出馬した人物であろうと、選挙というプロセスを経て国民から直接信任されるという点が重要だ。

またリベラル勢力や少数民族政党(こちらには軍政寄りのスタンスの党も含まれるが)からも当選する者が出てくることから、これまでの軍事独裁政権に賛同しない人々、常にビルマ族に圧倒されてきたその他の民族出身の人々が中央ないしは地方政治の舞台に参加できることの意義も無視できない。

軍政とイコールの関係にあるUSDPとこれに近い関係にあるNUPが政権を担うことになるであろうことは誰もが予見するところだが、前述のとおり前者と後者とでは、その立場に異なる部分があり一枚岩ではない。そのため現在、軍政の最高意思決定機関であるSPDCによる政権運営と比較して、かなり活発で多元的な政策論争が展開していくはずだ。

軍と政治のかかわりについても変わっていくだろう。軍籍から抜けて政治家に横滑りする国軍幹部が多数あるいっぽう、それらが軍で占めていたポストには下の世代の人たちが持ち上がってくる。同一人物がUSDPと軍双方の要職を占めることにはならないため、世代交代した軍幹部の意志がUSDPましてやNUPのそれとイコールという具合になるとは限らず、時に対立することもあるはずだ。

そもそも国軍に対する批判は多いが、北を中国、西をインド、東をインドシナに囲まれた文明の交差点とでも言うべき複雑な民族・文化背景を持つこの国で、まがりなりにも国土を今の形で維持できたのは彼らあってのことだ。イギリスが去り、主権を取り戻したこの国では長らく地方の反乱が続いてきた。それは国軍への反感というよりも、中央つまり支配民族であるビルマ族が彼らに対する抑圧者として映っていたからに他ならない。

何かと問題は多いが、総選挙が実施されるということ自体は歓迎したい。一足飛びに大きな変革が起きることにはならないが、政治に多少なりとも国民の意志が反映されるようになることは間違いないだろう。リベラル勢力に対しては、与えられた枠組みの中で、今後粘り強く努力を続けていくことを期待したい。 ミャンマーはきっと変わる・・・と思う。時間はかかるはずだが。

もちろん選挙管理の問題もある。果たして現在示されている枠組みの中での公正な選挙が実施されるのかどうか。選挙報道について、外国メディアを排除していることも気にかかる。とりあえずは行方を見守りたい。

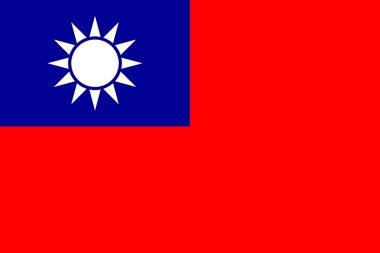

1886年から1937年まで、英領インドの一部を成していたミャンマーは、西隣のインド同様に多民族・多文化から成る国ではあるが、多様性を有すると同時に国としての一体感があり、独立以来民主的な政治運営がなされているのとは実に対照的だ。

ミャンマーの将来が明るいものであることを願うとともに、インドという国の偉大さをも今さらながら感じずにはいられない。

<完>