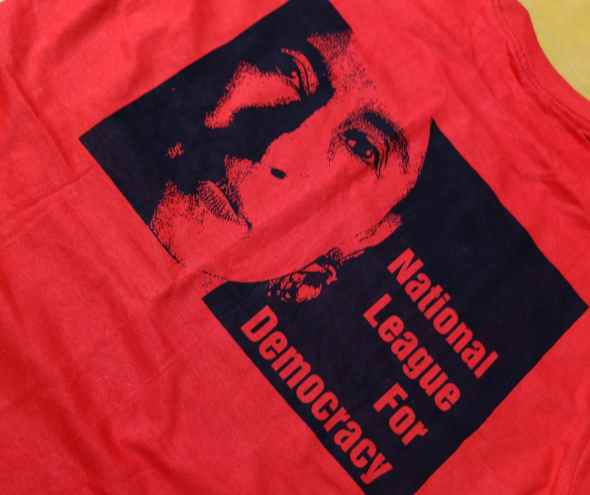

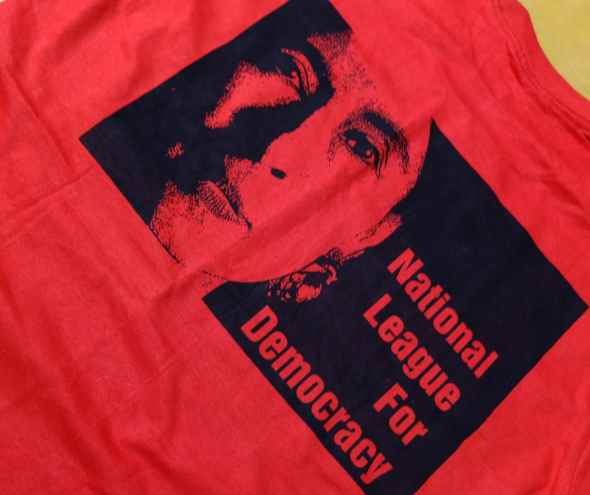

1年振りに再訪したヤンゴン。路上の露店では、アウンサン・スーチーさんの姿や彼女が率いるNLD(National League for Democracy)の星とクジャクからなるシンボルマークが描かれたグッズを見かけるようになっていた。キーホルダー、ポスター、ハンカチにTシャツなどだ。以前ならば想像できなかったことだ。主に若年層だが、そうしたTシャツを着て歩いている姿もチラホラ見かける。やはり政治思想の「自由化」は着実に進展していることの証だろうか。お寺の境内の回廊にズラリと並ぶ仏具その他を販売する小さな店でも、同様にスーチーさんのポスターが並んでいたりもする。

NLDの事務所でも、そうしたグッズを販売しているところがあると耳にしたので、ちょっと見に行ってみることにした。とりあえず本部に出向いてみた。高級住宅街の一角にある立派な建物で、赤字に白い星と黄色いクジャクの党旗がはためいているのに気が付かなければ、まるでどこか有力な国の大使館かと勘違いしてしまいそうだ。そこでは関連グッズの販売はしていないとのことで、シンガポール大使館の近くにある支部に行くようにと言われた。

大通りに面した支部では、事務所の外のテントにて、マグカップにハンカチ、ポロシャツにTシャツ、バンダナにブロマイドといった、様々なアイテムが販売されており、お客もそこそこ入っているようだ。

こうした身に付けるものを販売するというのは、なかなかいいアイデアだと思う。購入した人々が、こうしたモノを身に付けることにより、街中では視覚的にもNLDの存在感が感じられるだろう。地が赤色の党旗をベースにデザインされている点もいい。色彩的にも特に目につきやすい。

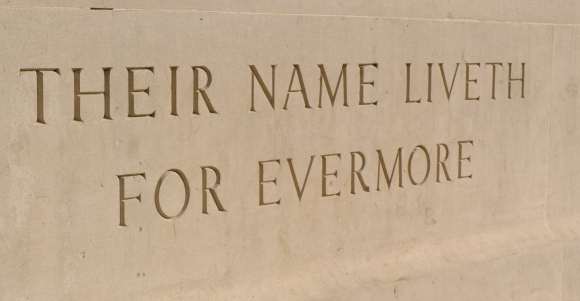

ちょうど今のスーチーさんは、かつてインドの独立闘争時代のガーンディーのような存在だろうか。幾多の弾圧に耐え抜き、家庭生活を犠牲にしながらも、断固として意志を曲げることなく、闘い続けてきた。しかも武器によらず、言論の力によって。

野党勢力の中に、スーチーさんに匹敵するカリスマを備えたリーダーはなく、政権vsスーチーさん率いるNLDという二極化した対立軸に見えるが、少なくとも今の時点においてはこれでいいのだろう。それであるがゆえに、反政権側では力を集結しやすく、反対に政権側にとっても、どのように動けば民心を取り込むことができるかわかりやすい。

それがゆえに、一昨年の総選挙後から、現政権はこれまでのNLDの主張してきたことのお株を奪うかのように、数多くの改革を繰り出してきた。総選挙当時は『軍政の看板の掛け替え』と揶揄されたのがまるでウソのように、多くは軍服を脱いだ元軍人たちが主体であるにもかかわらず、「改革者」としての手腕を発揮するとともに、「政治の自由化」を演出して見せている。

いたずらに国民の支持が分散して混乱を招くよりも、まずは旧政権から「看板を掛け替えたはず』の政権与党が、自ら改革の手本を示し、人々が「彼らもなかなかやるじゃないか」と、それなりの評価を得ることは決して悪くない。もとより、総議席数の4分の1は軍人枠という安全弁があるので、次回の選挙時に現政権は最悪でも総議席の4分の1をわずかに超える議席を確保できれば権力を維持できる。軍の意向に反することさえなければ、負けることはないだろうという強みがある。

「民主化」の標榜は、経済制裁の解除ないしは緩和を狙った、国際社会復帰のために方便であったとしても、一度この方向に舵を切った以上は、この流れを止めることは誰にもできないだろう。ミャンマーの「上からの改革」とNLDを中心とする野党勢力による圧力が、この国をよりよい方向へ進んでいくことを願ってやまない。

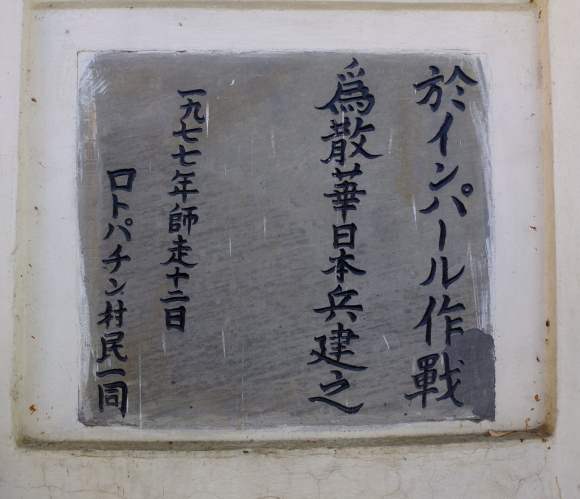

ただし、インド顔負けの多民族・多文化の国家であるミャンマー。各地方の反政府勢力との和解も進んでいるようではあるものの、中央におけるこうした動きがそのままこれらの地域にも及んでいくとは限らない。民主化とともに、国家の統合という部分でも様々な問題を抱えたこの国の前途は多難であることは否定できない。