かつてバックパッカーにとって、カルカッタでの宿泊先といえば、このパラゴン・ホテルと小路の向かいにあるモダン・ロッジが人気の宿の双璧であった。

私はここからインド博物館のほうに少し歩いたところにあるサルベーション・アーミーのドミトリーのほうが少し安かったため、空きが出ればそちらに移るといった具合だった。サルベーションのほうはキャパシティが少なかったため、ベッドを押さえるためにはチェックアウト時間ちょうどあたりに訪ねる必要があった。記憶に間違いがなければ、サルベーション・アーミーは90年代半ばから長い間、ホステル業務を取りやめていたが、近年になって再開したようだ。現在ドミトリーはなく、中級の下くらいの料金の宿となっている。

1987年からチョーキーダール(守衛)をしているというバナーラス出身の白髪のムスリム男性は今もいるが、経営者が替わったときにスタッフの大半が辞めてしまい、バックパッカー宿時代から働いている人はほとんど残っていないとのことだ。

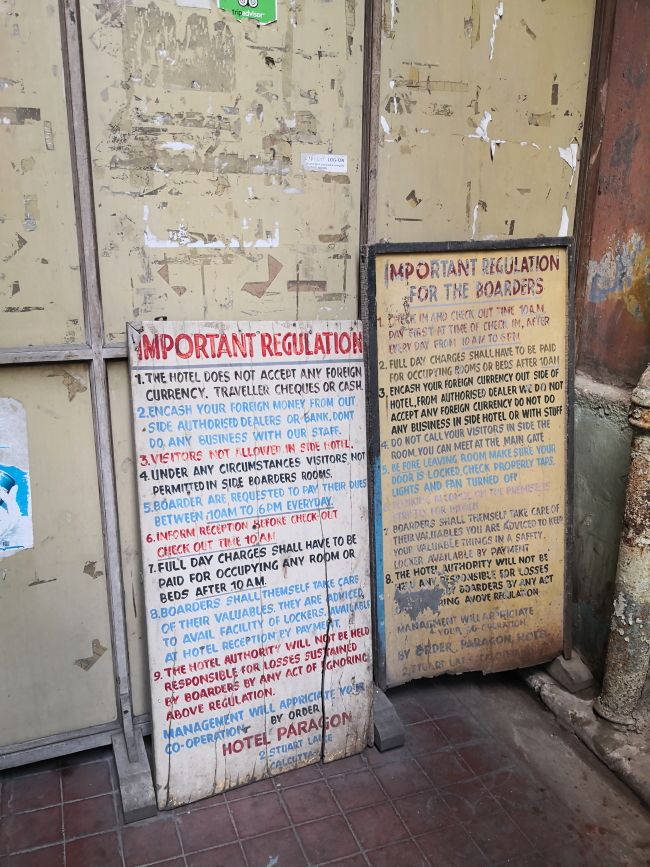

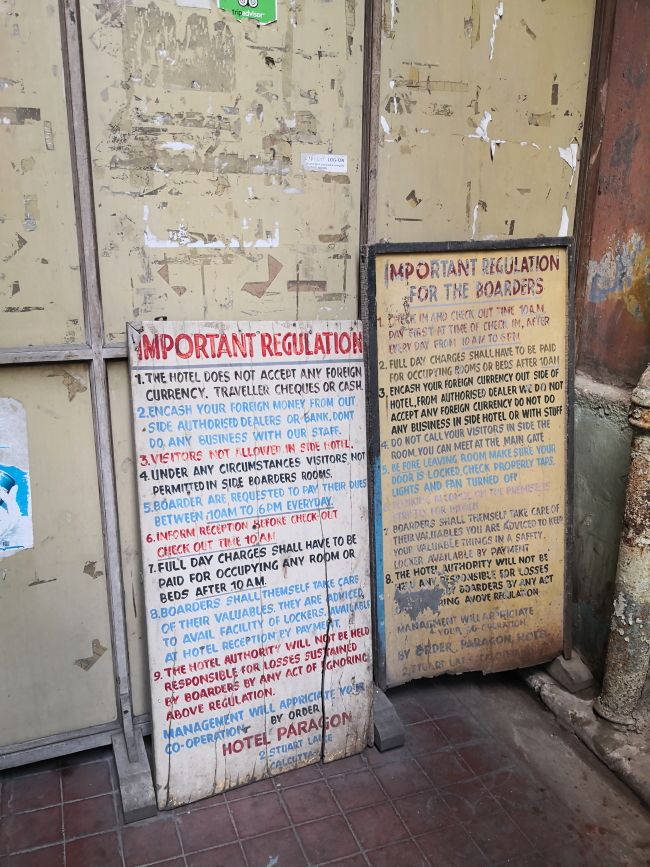

相変わらずボロボロだが、レセプションは確か昔からこんな感じだったし、黒い無骨な扇風機にもかすかに見覚えがある。文字がところどころ読めなくなっている注意書きも当時からそのままなのだろう。

広大な市街地を持つコールカーターで、なぜサダルストリートに外国人宿が多く集中していたのかといえば、この地域の歴史にその背景を求めることができる。手前ミソだが、以下の記事をご参照いただきたい。

「サダルストリート変遷」(indo.to)

「安宿街に歴史あり」(indo.to)

だが前述のとおり、近年はインド出入国において、国外からのフライトの都合上、カルカッタを通過しなくてはならない度合が低くなっているおり、宿泊予約サイトの隆盛により宿泊先の選定がガイドブックに依存する度合いが大きく下がったため、外国人が滞在する宿が分散するようになった。そのため旅行でコールカーターに滞在する人たちの間で、サダルストリートを利用する割合が相対的に低くなってきている。

その一方で、サダルストリートが立地するこのエリアから、バングラデシュのダッカその他の街からコールカーターを結ぶバスが多数発着するようになったため、主にバングラーターカーとインドルピーの交換を扱う両替屋、顧客の大半がバングラデシュ人という宿が新設されるようになっている。

こうした流れの中で、これまで欧米や日本などからやってくるパックパッカーたちが減ったことで困り果てていた既存の宿も彼らの取り込みに流れるようになるのは当然の流れだった。

今も西洋人等の姿は少なくないサダルストリートだが、もはや訪問客の主役はバングラデシュ人に取って代わられていることは間違いない。ただ、バングラデシュ人たちは見た感じはインド人、とりわけ西ベンガル州の人たちと変わらないので、いかにもおのぼりさんといった行動や怪しげなヒンディー語(サダルストリート界隈で働く人たちにはビハー州ルやウッタルプラデーシュ州といったいわゆる「ヒンディー・ベルト」からの出稼ぎ人が多く、ベンガル語が通じにくいことはよくあるようだ)で喋る様子などを観察しないと、外国人訪問者たちが彼らがインド人ではないことに気が付かないことが多いかもしれない。

パラゴン・ホテルは、もはやバックパッカー宿ではなくなっているが、実は同様のことがサダルストリート全体についても言えるようになっているようだ。