今月1日から開始され、観光業復活のための試運転みたいな感じで、タイ国内だけではなく、各国からも注目されているトライアル。入国後の隔離なしで滞在を楽しむことを可能とする取り組みだ。

概要は以下のとおり。

・事前に入国許可証を取得済であること。

・到着の72時間以内に発行された新型コロナウイルス検査陰性証明書を所持していること。

・最低で10万ドル以上を補償する保険に加入していること。

・タイ国保険省が、新型コロナウイルス感染に係る低・中リスク国・地域からの旅客であり、入国までの21日間以上、これらの国・地域に滞在していること。※現在、日本はこの対象となっていない。

・プーケットへは直行便で到着すること。

・到着の14日前までにワクチン接種を完了し、ワクチン接種証明書の発行を所持していること。(タイ保健省あるいはWHOが承認したワクチンのみ)

・到着時に「タイランドプラス」や「モーチャナ」などの指定アプリをインストールする。

・到着時にPCR検査を受ける。

・政府の安全・健康管理(SHAプラス)認証を取得したプーケット県内の宿泊施設に滞在する。(到着時のPCR検査結果が陰性であればプーケット県内での旅行可能)

・プーケット県内で14泊すること(14泊未満の滞在の場合は、プーケットから直行便で出国)

このところ、タイでも感染者が増えてきているし、変異株の関係もあるため、強く反対する声もある

とりあえずはうまくいくのかどうか、感染拡大が起きることはないのか、その他の問題は起きないのか(プーケット滞在中に所定の回数の検査を受けるかどうか、プーケット内に留まることが義務付けられている間に、勝手に域外に行ってしまわないかどうかなど)、お手並み拝見といったところだ。観光客といっても、実にいろんな人たちがいるので、様々な珍事も伝えられてきそうな気がしている。

ポイントは、リスクの低い層の人たちのみを、政府の目が行き届く施設に囲い込み、本来の隔離期間を観光地で過ごしてもらうというもの。よって、指定された期間が経過すれば、タイ国内の他地域への旅行は解禁となる。プーケット県内の指定施設に滞在中の期間には、政府の指定する頻度でPCR検査を受けることも義務付けられているようだ。

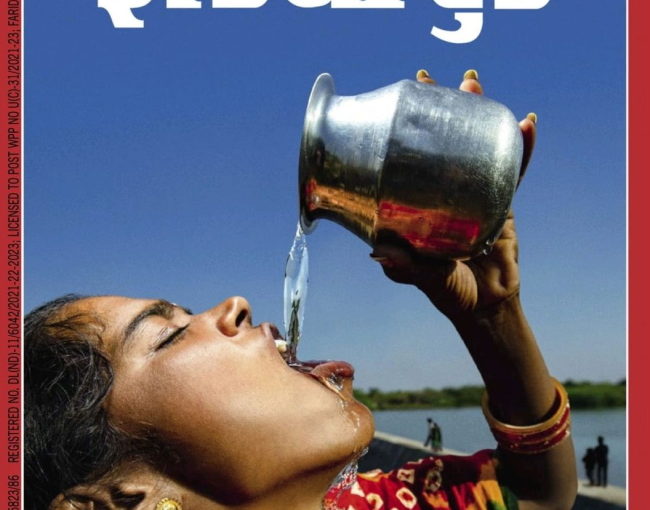

インド、ネパールなどへの観光目的での訪問が可能となるのは、まだまだ先のようだが、インド発の以下のような報道もある。

‘5 lakh free visas will boost tourist footfalls to India’(Sunday Guardian)

記事で取り上げられている「有効期間1か月の無料ヴィザ」の発行は、「2022年3月末または50万人分発行完了するまで」とある。

インドで最初に発見された「デルタ株」「デルタ・プラス株」といった、極めて感染力の強い変異種が世界中で警戒されている中、そんな近い将来に外国人相手の観光業がインドで復活するのかどうか疑問ではあるものの、「コロナ後」を描いて、いろいろな取り組みが始まっていることについては心強く思う。