近ごろ何かとニュースで取り上げられることが多くなったミャンマー。『上からの民主化』の進展により、経済制裁の緩和が近いことが予想されるため、経済面からの注目を浴びるようになっているからであることは言うまでもない。

国際社会からの孤立が長く続いてきたことによる経済や各方面インフラの立ち遅れの中で、今まさにどん底にあるにもかかわらず、初等・中等教育は広く普及しているため、識字率は約90%と意外なまでに高い。加えて一大農業国であるとともに、地下資源大国としても広く知られている。石油・天然ガスなどに加えて、鉄、錫、銅その他の鉱物資源にも恵まれている。

それらと合わせて、人口6千万を抱える大国であり、先述のとおり一定水準の教育が行き届いた人材豊富な国家でもあることから、多くの国々にとって将来有望なマーケットであるとともに、製品加工基地としての役割も期待されることになる。

大きな潜在力を抱えつつも、政治的理由によって、これまで極めて低い水準にあっただけに、経済制裁が緩和ないしは解かれることになれば、今後急激な成長が見込まれるだけでなく、その伸びシロは限りなく大きい。

従前から、そうした将来性を見込んで同国に投資している企業や個人等はあったものの、長く続いてきた軍事政権による圧政と、これに対する先進諸国等による経済制裁下での先の見えない停滞が続く中、一部のASEAN諸国やインドによる投資や交易、加えて海外進出意欲旺盛な韓国の企業や個人による進出を除けば、同国での外資といえば、ほぼ中国による寡占状態にあった。

たとえ旅行者として同国を訪れても、アメリカやEUによる経済制裁の影響はごく身近に感じられるものである。古色蒼然とした街並みや市内を走るあまりに旧式の自動車の姿はもとより、ヤンゴン市内の一部の高級ホテル(自前のルートによりシンガポールなど海外で決済)を除いて、トラベラーズチェックもクレジットカードも使用できず、基本的に米ドル現金を持ち込んで使うしかないという状態は、初めて訪れる人の目には、あまりに奇異に映ることだろう。経済制裁により、海外との金融ネットワークから遮断されているがゆえのことである。また同国自身の厳格な外貨管理により、基本的に『普通に店を構えた両替商』は存在しなかった。そのため主に宝石、貴金属類、みやげもの等を扱う店を回り、交渉のうえでミャンマー通貨に両替するのが普通であった。

そうした状況も近々変わっていくようだ。ヤンゴンの国際空港等にちゃんとした市中レートで両替カウンターが出来ていると聞く。おそらく市内の繁華街や国内のメジャーなスポット等に、今後『ちゃんと店を構えた両替屋』が続々出てくることだろう。

それにミャンマー国内から正規のルートによる海外送金サービスが開始されるという話も耳にする。商取引はもとより、同国から海外留学を希望している若者たちにはとっては朗報だ。たとえば日本に留学しようとする場合、現在までのところミャンマーから日本へ正式な送金ルートが不在であったため、ミャンマー国外つまり日本ないしは第三国に留学経費を支弁することが可能な立場(経済的に裕福な近親者)がなければ、たとえ若者自身の親がミャンマーでそれなりに高い経済力を持っていても門前払いであったからだ。

インドでは、経済政策の大きな転換により、1990年代から2000年代にかけて、とりわけ都市部が大きく様変わりし、その動きは衰えることなく続いているが、自国内での規制その他のみならず、経済制裁という大きな足枷をはめられてきたミャンマーにおいてはおそらくそれ以上の速度で多くの物事が変化していくことだろう。もちろん人口がインドの足元にも及ばない程度のものであり、人口密度もあまり高くない。『スピード感』ではこちらのほうが勝ることになると思われる。またASEANというひとつの大きな経済圏の枠組みの中にあることも有利に働くことだろう。あくまでも経済制裁の大幅な緩和あっての話ではあるが。

前置きが長くなったが、ミャンマーで観光客向けにE visaというシステムが月内にも導入されるという。事前にインターネット上で所定の手続きとクレジットカードによる査証代金の支払いを行ない、それと引き換えに数日以内にメールで送られてくるレターをプリントアウトして、入国時にパスポートとともにイミグレーションに提示し、その場でヴィザを発行してもらうというシステムだ。

MYANMAR E Visa “How To Apply” (myanmarevisa.gov.mm)

本日4月10日現在、まだ運用は開始されていないようだが、申請手続きはこちらの画面で行なうことになるらしい。証明写真のデータをアップロードするかカメラ付きのPCあるいはウェブカメラにてその場で撮影することもできるのだろう。

現在、東南アジアの中で私たちが観光による査証取得必要なラオス、カンボジア等で国境到着時に簡単なフォームを記入して現金で代金を支払えば即座にヴィザが発行されるような具合になると良いのだが、まだまだ『敵が多い』国であるだけに、このあたりが最大限の譲歩なのだろう。それでもこうした動きは大いに歓迎したい。

今後10年、15年の間に、ずいぶん旅行しやすい国になっていくことだろう。道路その他交通網の整備に多額の投資がなされるはずだし、観光という分野も主要な産業の柱のひとつとして位置づけられることは間違いないので、宿泊施設その他の面でも大きく改善されていくことと思われる。

そうした中で、まだわずかに残っている、かつて『英領インド』の一部であったことの面影や残り香も急速に失われていくことも必至だ。人々の暮らしが向上し、今よりも自由に物を言える社会になること、民意が反映される国になっていくことについて、諸手を挙げて応援したいことは言うまでもないが、他のどこにもないこの国であるからこその味わいに関心がある向きには、まさに今が旬なのかもしれない。

もうひとつ期待したいことがある。各地で民族運動が盛んであることから、まだまだ外国人が入域できなかったり、自由に立ち入ることができなかったりする地域が多いミャンマーだが、このところ各反政府勢力との和解が進んできているため、陸路で入国して他の地点から陸路にて出国という旅行も、やがて容易にできるようになってくるのではないだろうか。

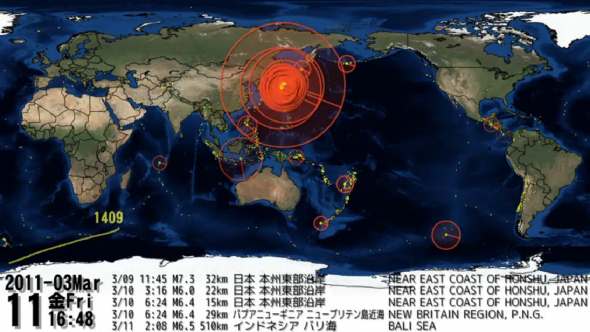

とりわけインドとの間については、インドのナガランド州のMorehからミャンマーのチン州のTamuのルートが外国人に対して開放されるようになるとありがたい。現在、インドのナガランドは私たち外国人がパーミット無しで入域できるようになっているが、ミャンマー側はそうではないようだ。

南アジアと東南アジアの境目の地域が広く自由に旅行できるようになれば、いろいろ新たな発見があることと思われる。また、これまで隅に置かれてきたエリアの文化・伝統の価値やこれまで影で果たしてきた歴史的な役割が人々に再認識されることにもなるのではないかと思っている。