下記リンク先動画はロヒンギャー料理を映したもの。

元々はベンガルの民で、移住・定着したのがアラカン地方を中心とする主にミャンマー南西部。出自といい居住地域といい、料理が美味しくないはずがない。

難民化して日々の糧にも困窮している人たちが多い現状だが、そうした人たちがこういう素敵な料理を安心して腹いっぱい食べられる日が、遠からずやって来ることを祈らずにはいられない。

カテゴリー: politics

-

ロヒンギャー料理

-

難民の立場も背景次第

チベット、ブータン、アフガニスタン、スリランカなど、政治的に問題を抱える国々(「幸福の国」と自称するブータンもそのひとつ。決して少なからぬ数の難民を国外に流出させている)から難民を受け入れているインドだが、同じ難民の立場でも背景により扱いはずいぶん異なる。

中国によるチベット占領以来、現在に至るまでインドへ流入が続くチベットからの難民は、それなりの地位を保証され、ダラムサラには亡命政府まで存在している。

またデリーを中心とする「アフガン人コミュニティ」では、アフガニスタンの中流層以上から流出した人たちが多いため、彼らは活発な商業活動を展開している。1996年にカーブルを陥落させたターリバーン勢力に処刑されたムハンマド・ナジーブッラーの家族も当時デリーに避難しており、この出来事の一部始終をそこで知ることとなったように、アフガニスタンの富裕層にとって、インドは手近な訪問先であり、有事の際の避難先である。

新参者のロヒンギャーについては、現在インドの中央政府がムスリムに対して冷淡なBJPということ、それを背景にしてこれまたムスリムの難民に対して関心の薄いものとなっている国内世論も非常に不利に作用している。

ロヒンギャーは、先祖がミャンマー移住する前はインドの一部を成すベンガル地方の民。同じインド系の人々で文化背景も大変繋がりの深い人たちであるのは何とも皮肉なことである。

-

スマホで撮影されたニュースクリップ

インドの民放、NDTVのこれらのニュースクリップは、SamsungのGalaxy S8で撮影されたとのこと。最近のスマホはもうそういうレベルまで来ている。

スマホでもこういうニュース映像がちゃんと撮れることにも改めて驚かされるが、それを前面に打ち出してアピールさせるという手法もさすがは営業力のSamsungといったころか。

それはともかく、ニュースもさることながら、こういう簡単な機材でドキュメンタリーなども制作できる時代になったということでもある。

-

ビハールからカトマンズまで鉄道で直結!

インドが「ビハールからカトマンズに向かう鉄路建設する」と発表。

近年、インド近隣の国々では、中国が着実に足場を築き上げており、長年インドにとって「特別な関係」であったネパールもまたその例外ではない。

とりわけ新内閣は「親中政権」であり、首相の最初の外遊先が北京とまではならなかったものの、デリー訪問からすぐそのまま北京へ向かうなど、やはりその親密ぶりはインドにとって気がかりなところだ。

ネパールを中国に取られるようなことがあったら、それこそヒマラヤの一大事。デリーには誠心誠意、頑張ってもらいたい。ネパールに対する扱いが、これまでずいぶん高慢かつぞんざいであったがゆえ、今日のようなことになっている。

ちなみにこの鉄道だが、まったく新規の構想というわけではなく、インドの援助により新調するとともに延伸されるジャナクプル鉄道(すでに着工しており、日々建設が進んでいる)のプランに、カトマンズ路線も組み入れた形のものであることと思われる。India to build strategic railway link between Kathmandu and Raxaul in Bihar (money control)

-

BJPは「世界最大の政党」?

2015年あたりであっただろうか。「党員数」で中国共産党を追い抜いたとするBJPが「世界最大の政党」になったと報じられていたことを思い出した。

当時大変疑問に思っていたが、今でも私懐疑的だ。党員数で自国の国民会議派さえも抜いていないのではないだろうか。

どうやら「爆発的に急増した党員数」のカラクリはこれらしい。入党手続きではなく、ファンクラブというか、いや、メーリングリストの登録のようなものであり、いくらなんでもこれで登録した人数が、中国共産党でいうところの「党員」にはあたらないだろう。 -

小さなトリプラ州が分割される可能性

もともと小さなトリプラ州がさらに分割されることになるかもしれない。

州外からのベンガル系移民の流入が続いた結果、「ほぼベンガル化」された同州から、ベンガル化の度合いが低い地域が分離しようという動きが中央政府レベルでも検討されることになるようだ。

北東州への浸透を図ろうとする中央政府与党BJPは、トリプラ州では現地で旧来の住民の利益を代表する分離支持側の政党と共闘関係にあるということが強く作用している。

そんなわけでトリプラのベンガル系ヒンドゥーの人たちからの不興を買うことは当然予測されてはいるようだ。

Home Minister has agreed to form panel to look into Tipraland demand: Debbarma (THE ECONOMIC TIMES)

-

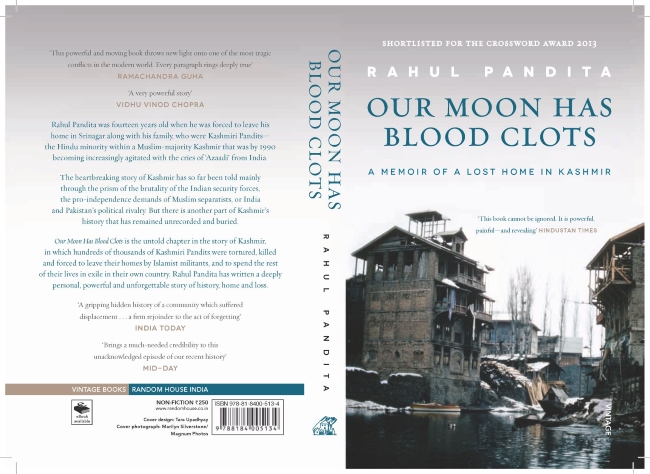

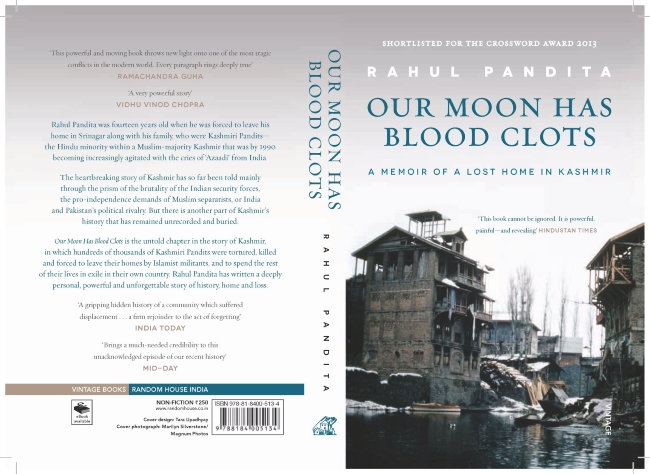

「OUR MOON HAS BLOOD CLOTS」という本

Hello Bastarの著者、Rahul Panditaによるカシミールを題材にした一冊。彼自身が、カシミーリー・パンディットの出自で、少年時代に家族とともにシュリーナガルからジャンムーへの脱出を余儀なくされている。

「民主主義インドによって蹂躙されたカシミール」にて、「踏みにじられたムスリム市民が蹂躙したパンディット」というパラドックスが展開していく。

「学者、識者」を意味する「パンディット」という言葉で通称される「カシミーリー・ブラーフマン」は、イスラーム勢力進出後のカシミールの長い歴史の中で、イスラーム教への改宗者が増えていく中、「マイノリティのヒンドゥー教徒」ながらも、高い知性と学識により、独立以前の歴代のカシミールの王朝時代に主に官職で重用されることにより繁栄」したコミュニティ。

時代的にも「抑圧」により流出したわけではないが、インド国民会議派を率いて、インドを独立に導き、初代首相となったジャワーハルラール・ネルーを生んだのは、まさにこの「カシミーリー・ブラーフマン」コミュニティであった。

独立インドのカシミール地方においては、とりわけ1980年代中盤以降は、イスラーム民兵、テロリスト等による襲撃が急増したことから、パンディット・コミュニティの中の大半が自国内で難民化した。

国民会議派率いるUPA政権時代の2008年から、カシミールから流出したパンディットたちの再定住化が試みられているが、あまり芳しい効果出ていないようだ。

Our Moon Has Blood Clots: The Exodus of the Kashmiri Pandits

By Rahul Pandita

ISBN-10: 8184000871

ISBN-13: 978-8184000870 -

インド政府の本気

チャッティースガル州の観光の目玉、ひいてはインド観光の新たな注目スポットとして期待されるバスタル地方。警察もこんな形で協力するほどなので、相当入れ込んでいるのだろう。

バスタル地方は意欲的な若手IPS(州警察採用ではなく、中央採用の警察最上級職)が実績を積んでキャリアを急伸させるかどうかの登竜門みたいなところのようなので、下で働く警官たちはキリキリ舞いさせられていることと思う。

最近までここに配属されて指揮をとっていたやはり若手IPSはメディアへの露出も高く、見るからに才気煥発の切れ者という感じだったが、このほど晴れて栄転となったニュースが出ていた。

映画に出てくるスーパーコップみたいな人物の実物が活躍するのがバスタルらしい。今度導入されるとかいうツーリストポリスの現場で働くのは、やる気のないフツーの警官なのかもしれないが。

Cops introduce ‘tourism policing’ in Naxal-hit Bastar (PRESS TRUST OF INDIA)

-

ラジニーカーントの政界入り

タミル映画の大御所俳優、ラジニーカーントが政界入りすることで、このところ沢山の報道がなされている。

ある調査によると2021年に争われる予定のタミルナードゥ州議会選挙が今行われたとすると、現在与党にあるAIADMK、これと長年ライバルとして競ってきたDMKも獲得議席は過半数を大きく割込み、16%前後を占めることになると予想されるラジニーカーントの政党(まだ名前さえもない・・・)が新政権の成立の可否を握ることになるのだという。

既存の政党に加わるわけではなく、政治経験のない彼が政党を旗揚げするとのこと。その新党はまだ結成されておらず、党の手足となって働く人については、映画俳優としてのラジニーのファンクラブを通じて活動家を募っているような段階だ。彼の政党はおそらく宗教色はない世俗主義であろうということ、それとは裏腹にBJP率いるNDA(National Democratic Alliance)に加わることになりそう・・・という程度。

ヒンディー語映画の俳優が政界に進出することも珍しくないが、日本同様にタレント議員としてのお飾り的な存在であることが多い。長くやっていれば、大臣まで務めた人はあるが、その人の存在が政界を左右するというほどのものではない。ましてや「タレント議員」が新党を旗揚げというようなことは想像さえしがたい。

そこにくると、昔からタミルナードゥでの地元語映画俳優の存在感というのはずいぶん大きい。

Rajinikanth will be an NDA ally in 2019 general elections: Tamil Nadu BJP chief (moneycontrol.com)

-

寛容な国の不寛容

2012年の最高裁判決で「2022年までに廃止」が命じられていたムスリムの「ハッジ巡礼補助制度」がずいぶん前倒しで「2018年から廃止」となった。

植民地時代にルーツを持つものだが、国民会議派時代に最大マイノリティのムスリムの支持を取り付けるために利用されてきた。本来世俗主義のインドで個人の信仰のためにこういう補助がなされるのはおかしい。政教分離とはいいながらも、私たちの感覚からすると「いかがなものか?」と思われることは少なくない。ともあれ、こうしたことがまかり通ってきた背景には、国民会議派の遺産ということもあるし、マジョリティであるヒンドゥーがマイノリティのムスリムへの寛容さというか、度量の大きさがあったからとも言える。

そこにくると、「あと4年の猶予」がありながらも、ずいぶん前倒しで今年から制度を取りやめるのは、やはりそのあたりの懐の狭さというか、不寛容さというかを感じさせるものである。それでもまだ、1992年のバーブリー・マスジッド破壊事件とそれに続いた各地でのコミュナルな流血を主導していた彼らの行ないよりはよほどマシかもしれない。

当時、マスジッド破壊へと導いた「ラームジャナムブーミーでの寺院再建計画」を指揮したVHP幹部アーショーク・スィンガル、アーチャーリャー・ギリラージ・キショール(両者ともに今は故人)とともに現在中央政府与党のBJPで現在首相のモーディーが台頭する前の大幹部L.K.アドヴァニー、ムルリー・マノーハル・ジョーシー、当時過激な言動で勢力を急進させたウマー・バーラティー女史が文化財破壊(バーブリー・マスジッド)のかどで起訴されていた。これに続いた一連のコミュナルな衝突で亡くなった何千もの人命に責任がある彼らだったが、アドヴァニーはヴァジパイー政権下で首相に次ぐナンバー2である内務大臣職に就く。2014年の総選挙を迎えるに先立ち、首相職に大いに意欲を見せていたアドヴァニーは当時86歳という高齢ながらも健康で頭脳の回転も相変わらずシャープ。グジャラート州で活躍していたモーディーがデリーの党中央で台頭することにより、隅に追いやられることとなった。このときの党内での政争に敗れることがなければ、現在インドの首相になっていたはず。マノーハル・ジョーシーは人材開発省、科学技術省などの大臣職を歴任、ウマー・バーラティーは、MP州首相、のちに中央政府でもやはり大臣職を歴任している。

台頭したモーディーにしてみても、彼が州首相になって間もない2002年にグジャラートのゴードラーで発生した列車焼き討ち事件をきっかけに州全土に広がった反ムスリム暴動の黒幕であったという疑義等から、中央政府首相になる直前まで、米国が入国禁止していた「危険人物」だ。

こうした人物たちが監獄に送られることなく、陽のあたる場所を歩んでいった背後には、やはり国民会議派の勢力の著しい退潮と有権者の意識の変化がある。やはり1990年代初頭のインドでは、まさに「そのとき歴史は動いた」のである。

-

Hello Bastarという本

途中、他にも読みたい本がいくつかあったので中断していたが、本日読み終えた。インドの様々な地域に跋扈しているマオイストの活動を彼らの勢力圏のひとつであるチャッテースガル州のバスタルを中心に伝える一冊。

僻地の貧困層や先住民を武力で服従させて解放区の拡大を図る暴力集団と思っていた(基本的にそういう理解で間違いないはず)のだが、文字を持たなかった先住民の言語に書き文字を導入して識字教育を進めたり、そうした地域で保健衛生指導のための手引きを作成したところ、あまりに評判が良くて、政府の学校でも配布されるようになったりと、案外社会とちゃんと共存している部分もあったりすることなども描写されており、目からウロコであった。

ともあれ、政府は警察やときには軍まで出動させて、警戒にあたっており、マオイストたちも移動中の警察の車列を襲撃したり、詰所を不意打ちしたりして数十名規模の死傷者を出すなど、激しく対立する状態にあること、暴力による革命を是とする反社会勢力であることはもちろんだ。

彼らの「解放区」からは、少年や若者たちが「徴兵」されているし、マオイスト支配地域と政府支配地域の境目にあたる地域の人々は、双方から協力を要請されるとともに、どちら側からも疑いの眼差しを向けられることから逃れることは出来ず、前者からは裏切り者として報復されたり、後者に逮捕拘束されて、拷問を受けたりするケースは少なくない。

マオイスト指導層の中には、子供たちをイングリッシュ・ミディアムの学校に通わせるだけではなく、海外に留学までさせるほど「裕福」な層もあり、革命を強烈に志向する組織にありながらも、自身の子供たちには「学歴とキャリアを積んでいい職に・・・」と望む者もあることについても垣間見ることができる。

そのいっぽうで、ムンバイの都会で生まれ育った中産階級の女性、アヌラダーが社会正義や労働運動などと関わりを持つにつれて、やがてマオイストの指導者のひとりとして頭角を現していく様子なども描かれている。

著者のラーフル・パンディターは、マオイスト活動家たちと親しく、彼らのジャングルでの移動に同行しながら見聞した様々な出来事と合わせて、ニュースなどには出てこないマオイストたちの人間模様が取り上げられているのも興味深い。

巻末の「あとがき」にもびっくりした。先述のアヌラダー女史の夫で、同じくマオイスト指導者のコーバド・ガーンディーがデリーのティハール刑務所服役中に寄せた文章である。

ところで著者のラーフルは、カシミーリー・パンディットの出。カシミールの騒乱により、1990年に故郷スリナガルを追われた過去があるのだが、この人自身が書いたOur Moon Has Blood Clotsという本も読んでみたくなる。 -

津島市にあるアハマディーヤのモスク

名古屋市や近郊では、あまり観光客には知られていない名所も多い。名鉄津島線で足を伸ばした先は、津島市にあるアハマディーヤのマスジッド。

英領時代のインドの東パンジャーブ(現在はインドとなっている地域)で、イスラーム教スンニー派の流れを汲み、19世紀に始まった革新的な組織だが、印パ分離独立時に本拠地がパキスタンに移動。その後更にイギリスに移転している。

その背景には、アハマディーヤの教義等をめぐって、現在のパキスタンではイスラーム教とは認められておらず、不利な立場に置かれているという不幸な現実がある。

これと重なる時期に、インドではやはりスンニー派の流れのひとつとして活動が始まったデーオバンド学派(ワッハーブ派の影響を強く受けた超保守派)の活動も始まっているが、穏健かつ寛容なアハマディーヤは、これとまったく別の方向性を持つもので、インド世界におけるイスラーム文化の豊かな多様性と奥行きの深さ、イスラーム教学や神学研究の盛んさを象徴しているとも言えるだろう。

日本全国的にどうなのかはよく知らないが、東京首都圏でインド系ムスリムの人々が集う礼拝施設の中で、デーオバンド学派系のダブリーギージャマアト関係のものがかなり多い。そんな中で、都内にもこれらとはまったく異なるアハマディーヤの活動拠点があるとのことで、興味深いものがある。

さて、最寄り駅の青塚駅を降りて、住宅や田畑の眺めが続く中を歩いていくと、屋上にドームを持つ大きなコンクリートの建物が見えてくる。日本国内で最大級のモスクで、建物の完成は2015年だが、アハマディーヤの日本での活動は1930年代から(第二次大戦時により一時中断)と古く、当初は神戸に拠点があったとのこと。

さて、このマスジッドにどなたか常駐されているのかどうか、年始早々(1月2日に訪問した)に開いているかどうかよくわからなかったので、名古屋を出発するときに「本日見学可能ですか?」と電話で確認してから向かった。

到着して、はじめて判ったのだが、教団の方が通いでモスクに駐在されているのではなく、この建物は宣教師の方とご家族の住居も兼ねており、はからずもお正月の団欒のときに突然訪問するという形になってしまった。大変恐縮であるが、いろいろお話を伺うことができた。

津島市という立地がやや不思議な気がしたのだが、愛知県では名古屋港を中心とするエリアで自動車関係の取引をする同胞の方々が多いとのことで、南アジア出身のイスラーム教徒の人たちが多く出入りするモスクが鉄道駅近くにあることが多い首都圏とは、かなり事情が違うようだ。話題は反抗期の青少年、スマホとSNSの功罪についてなどのユニバーサルなトピックにも及び、示唆に富む貴重なご意見をいただくことができた。またいつか機会を得て、イスラームについて、アハマディーヤについてお話を伺いたい。

このたび、津島市にアハマディーヤの大きなモスクがあることを知ったのは、ほんの数日前で、ある方にFBで教えていただいたことがきっかけだった。これがなければモスクを訪れることはなかったし、博学な宣教師の方と知り合うこともできなかった。これについては、まさにSNSの功の部分の恩恵である。