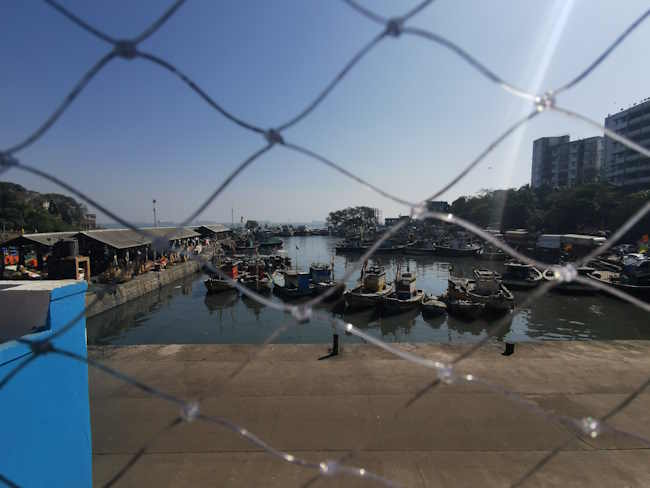

サッスーンドックにある大きな倉庫建物で「サッスーンドック・アート・プロジェクト」開催中。生臭い魚市場に隣接しているため、空気はどこも強烈な魚の臭いと腐敗臭に満ちていた。ここで売られる様々な魚の中で、チラッと目についたエイ。インドではこの魚はどのように調理されるのだろうか。

思わず「こんなところでアート?と」思いかけたが、アートとは本来私たちの生活からかけ離れたところで、私たちの営みとはかけはなれたテーマで作成されるものではない(中にはそういうのもあるかもしれないが)はずなので、こういう極めて世俗な場所での開催は、案外正しい姿なのかもしれない。

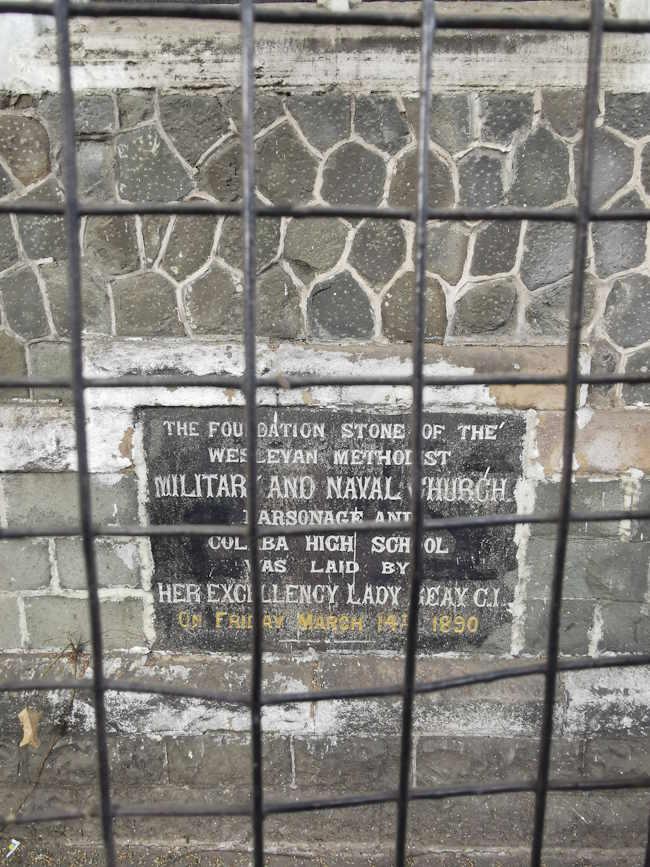

ちなみにそのサッスーンドックだが、いわゆる「バグダディー・ジュー」と呼ばれる植民地時代に中東方面から渡来したユダヤ人たちのうち、サッスーン家の一門が力を蓄えたボンベイ(現ムンバイ)。サッスーン家はその後、カルカッタ、ラングーン、上海、香港そして欧州でも繁栄。

サッスーンの一門が力を蓄えたボンベイ。その後、カルカッタ、ラングーン、上海、香港、そして欧州でも飛躍。

インドにおけるサッスーン一族の始祖、ディヴィッド・サッスーンがボンベイに上陸したのは1832年あたりであったとされる。まだシオニズム運動が始まる前だったので、彼らはアラブ人を自称して、生活スタイルも装いもアラブ人の格好をしていたということは興味深い。当時はまだユダヤ人というアイデンティティーはアラブ人という意識の中に包括されるものであり、そのアラブ人の大多数を占めるイスラーム教徒から見るとユダヤ教徒というマイノリティーではあったものの現在のような「異民族」という扱いではなかった。同様に、今も残るユダヤ人地区はいずれもムスリム地区の中にあり、ムスリムコミュニティーの中の「ユダヤ人組」みたいな形であった。

その後、バグダディー・ジューは植民地当局の主に軍需関係などで稼ぐようになり、「欧州人化」していく。欧風化したのはパールスィーも同様であるのだが。

シオニズム運動、イスラエル建国運動へとユダヤ人国家の実現とパレスチナ人たちからの土地その他の収奪へと向かうにつれてムスリムvsユダヤという、それまではあり得なかった対立軸が出来上がっていった。そんなわけで、イスラエル建国が実現しなければ、昔と同じ今も大きなアラブ社会の中にユダヤ人社会という少し毛色の違う社会がある、その他の地域でもムスリム社会の中に、ユダヤ教という祖を同じくするものの、少し違う信仰の人たちが同じエリアで暮らしているという関係であったことだろう。

現在に至っても、ムンバイ、カルカッタ、ラングーンなどにバグタディーが残したシナゴーグその他の施設があるが、そうしたこところで住み込みなどで世話人をしているのは、ムスリムの人たちであり、昔ながらのムスリムとユダヤ人の親密な関係は継続しているのは幸いである。