マラーター民族主義(マハーラーシュトラ州の地元民マラーティーの民族主義)政党MNS(Maharashtra Navnirman Sena=マハーラーシュトラ 復興軍)党首のラージ・タークレーが主張する州内でのモスクにおけるラウドスピーカーの使用禁止。5月3日までにという期限を提示したうえで、対応が取られなければアクションを起こすと警告している。

その場合、モスクの前で支持者たちがハヌマーン・チャーリーサーを流すとしているが、真意はおそらく配下のゴロツキたちを送り込んで乱暴狼藉と破壊行為を行うという意味だろう。MNSは同州のシヴセーナーから分離した組織。党首のラージ・タークレーはシヴセーナー党首のウッダヴ・タークレーの従兄弟で、前者はシヴセーナーの創設者で長く党首を務めていたバール・タークレーの甥、後者は息子。バール・タークレーの死後、党内のリーダーシップを巡り、ラージとウッダヴが火花を散らし、結果としてラージはシヴセーナーから手下たちを連れてMNSという分家を作った。

党としての主張は本家とほぼ同じだが、本家と分家は協調することはなく関係は断絶している。本家はバール・タークレー時代に同州与党として君臨した過去もあり、現在はナショナリスト会議派及び国民会議派と組んだ連立政権を運営するとともに州外規模は小さいながらも支部を持つセーナーに対して、MNSは影が薄い。野党に居るときのシヴセーナー同様、抗議活動が暴力的なのも特徴的だ。例えば彼らがオーガナイズするバンド(ゼネスト、政治的主張の手段としての集団怠業)の際、バンドを宣言した地域では公的機関も含めて全てが停止する。彼らの活動家たちによる暴力と破壊行為が怖いからだ。朝早くからバスのデポーやバスターミナルなどで棍棒や刀剣などを持った暴徒が押し寄せて、エンジンをかけていたり、乗降場に配置されているバスのガラスを全て割ったり車両を損壊させたり、職員たちを掴んだり殴ったりする。当然、これを予期していて待ち構えているメディア(今はSNSでも動画が拡散されるだろう)でテレビ等に流れるため、市民たちに「あぁ、今日はシヴセーナーのバンドだから危ない」と再認識させるのだ。その後、活動家たちはバーザールや市内の要所を回って営業中の店などがないか監視したり、主要道路を走る車両等を攻撃したりする。

ただ幸いなのは、本家シヴセーナーほどの動員力はないため、かつて彼らが実施した「ムンバイ・バンド」のような大規模なもの(バール・タークレー死後、MNSが分家する前に行われた。たまたまムンバイに居合わせたが、文字通りまる一日、大都会が完全停止。マリーンドライブその他のメインストリートで昼寝が出来るくらい全く何も走行しておらず、全てが停止)を行う実力はないことだ。

だが暴力性と有言実力性は本家と同じなので、州内にある数々のモスクは程度の差はあっても、とりわけ「攻撃すれば宣伝効果が高い」と思われるロケーションにあるもの、MNSの活動拠点に地理的に近い場所にあるものなどは、かなり警戒していることだろう。これまで認められていた慣行(ラウドスピーカーによる大音響のアザーンの呼びかけ)についての反対は唐突感があるかもしれないが、MNSとは無関係なところでカルナータカ州で高等裁判所による音量制限の命令が出るなど、今後は「モスクのスピーカー」に対して、風当たりは強くなるかもしれない。

当然、予想されるのはBJP政権下にある各州で音量制限という形での対応が出てくるのではないだろうかということだ。その一方で、ヒンドゥー寺院からは朝早くから賑やかなバジャン、マントラ、鐘の音などが長時間に渡って流れていたりするのだが、社会は「身内の物音」「マジョリティの人たちの営みの音」については、生活音であるとして寛容なものである。

シヴセーナーの創設初期はケーララ州やタミルナードゥ州など南インド地域から来た人たちを排除の標的としていたが、その後はターゲットを北インドの主にUPやビハールから来た出稼ぎ労働者たちに変更。マラーター民族主義の背景には彼らが地元民の雇用を奪っているとするものがあり、そうした労働者層だけでなく、州内での国鉄関係の採用試験にやってくる北インドの人たちをも攻撃する事件などもあった。

いずれにしても「民族主義」なので、そこに宗教をベースにした差別行為ではなかったわけだが、今回はムスリムをターゲットにしていることは大きな方針転換とも言える。「マラーター民族主義」という時点で、ヒンドゥーであることは言わずもがなであるものの、民族主義なのでそこにはムスリム排除の要素は含まれなかった。先に記した「ムンバイ・バンド」はまさにそれを象徴するもので、バンドのきっかけはムンバイのガトコパールで起きた市バス爆破テロ(イスラーム原理主義組織によるものとされる)への抗議活動で、非難の対象は当時の州政権による対テロ無策ぶり及びテロ行為への反対意思の表明であった。このときはシヴセーナー+BJPがバンドを先導するとともに、地域政党等もいくつか賛同して相乗りしたのだが、この中にはマハーラーシュトラ州で有力なイスラーム教組織も賛意を示して協力し、シヴセーナーはこれを大いに歓迎しており、反ムスリムではないことを鮮明にしていたことに、私はある意味、感銘のようなものを感じた。

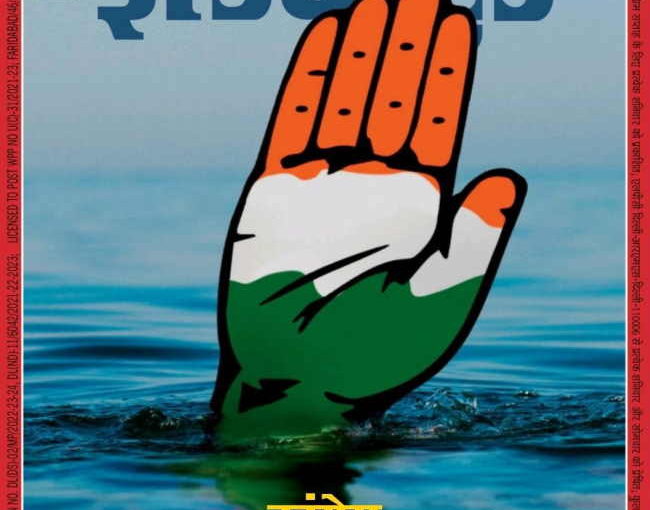

本家シヴセーナーは先のマハーラーシュトラ州議会選挙で共闘したBJPとポスト配分で大揉めした挙げ句、組閣前に早くも連立瓦解。結果として、それまで宿敵だったナショナリスト会議派及び国民会議派と連立するという珍事により、BJPと敵対関係になっているが、今後は分家のMNSがBJPと共闘という線も出てくるかもしれない。今のところBJPはMNSの動きを様子見という具合のようだが。

‘Ban loudspeakers in Maharashtra mosques by May 3 or else…’: Raj Thackeray issues ultimatum (dnaindia.com)