どちらも嗜む人口が減ったので、あまり姿を見かけなくなった。

この商いは先行きが暗いので、店の人は年配者が多くなった。街中でビーディーの匂いが漂ってくるシーンも珍しくなった。かつてのインドの街中といえば、ビーディーの匂いとは切り離せないものであったが。

カテゴリー: health

-

ダマン2 飲酒ツーリズム

海洋性気候で高温多湿のダマン。暑さでフッと気が遠くなりそうなのでバーに入ると、冷たく冷えたびーるが迎えてくれた。この時期、ふんだんに酒類があるダマンだったからよかったものの、うっかりグジャラート州海岸の町を訪れたら逃げ場がないことを実感。

現在インド首相のモーディー氏の御膝元だけあり、制度を整えて外資誘致に積極的なグジャラート州だが、禁酒州なので自国社員の飲みニュケーション上の障害、そして福利厚生上の問題から二の足を踏む日系企業は少なくないと聞く。飲む、飲まないは個人の問題だが、州法で一律禁止とするのは人権にかかわる由々しき問題だと私は考えている。

禁酒のグジャラート州から中央政府直轄地ダマンに入った途端、酒屋やバーが沢山目につく。中央政府直轄地という扱いは旧仏領ポンディチェリーも同様で、ゴアも1987年に州に昇格するまでは、この扱いであった。

英国以外の旧外国領であった地域について、背景となる法制度、文化習慣、教育など他の地域と異なるため、近隣州に編入するのではなく、中央政府が現地の特性を考慮したうえで柔軟な対応をしつつ面倒を見るというもの。

1950年代にインドに返還されたポンディチェリー、1961年クリスマスに大規模な軍事作戦でゴアとともに奪還したダマンとディーウ。さすがにインド復帰後優に半世紀以上経過しているので、もういい加減こうした経過措置を外しても良いようなものだが、こうした措置がこれほど長く続くと独自の行政区としてのアイデンティティー、積み上げてきた歴史も出来上がってしまうので、近隣州への統合は今後もないだろう。

そのダマンとディーウだが、1990年代以降、主にインド国内の保養地、とりわけ隣接するグジャラート州とマハーラーシュトラ州からの観光客を大きく引きつけて、それ以前はほとんど無に近かった観光業が振興した。負うところの大半は、税率が極端に低く、結果として安価な酒である。つまり飲酒ツーリズムだ。ダマンの繁華街の食堂、レストランの大半は飲み屋でもある状態の背景には、このようなことがある。そうした店がだいたい朝9時くらいにオープンするわけだが、「朝から酒場が開いている町」というのは、インドでは希少である。

飲酒について、日本からは考えられないほど制約の多いインドでは考えられない環境だ。

そのため週末にはグジャラート州からやってくる男性たちによる「飲み会」が朝食の時間帯から展開するのが特徴的だ。「一人飲み」の姿も多く、観光シーズンのピークには、訪れる家族連れも少なくないとはいえ、あまりファミリー向けの訪問先ではないように思える。

けっこうキレイで快適なホテルであっても、いわゆる「バー」ないしは「パーミット・ルーム」があると「家族連れ向きではない」と言われてしまう。そんな呑み助天国でありながらも、風俗店が軒を並べるような環境ではないため、とても健全な雰囲気であるのはダマンとディーウの大きな特徴だろうか。しかしながら、やはりこういう場所なので、実は売春も盛んであるとは聞く。

ダマンの繁華街。朝から晩まで酒を提供する店が多い。 隣州で禁酒のグジャラートと異なり、酒の販売が出来るダマンとはいえ、生活文化や倫理観はグジャラート州と大きく変わるはずはない。ダマンっ子は日がな飲んだくれているわけではなく、朝から飲んでいるのは、近隣州からの訪問者たちなのだ。

ダマンの飲み屋街といってもささやかな規模で、少し外れると普通の住宅地となる。そういうところには飲み屋はないし、酒屋も滅多に見かけない。 -

野犬と治安

安全性、治安の良さの指標のひとつとして、野犬の不在という点も加味して良いかと思う。

深夜や早朝、そして自らの生活圏外のエリアの小路、田舎の村落などを歩いても、野犬たちに取り囲まれたり襲撃されたりするリスクが無いことへの安心感は高い。

インドでは、ムンバイのような大都会のオフィス街でさえも、界隈の会社などが閉まっている休日ともなると、人気の少ない真っ昼間に犬集団に囲まれ、締め切られた商店の扉を背にして応戦(背後を取られると危ないので)しなくてはならないような事態がある。あるいは夜間早朝の野犬リスクを避けるため、宿泊先を決める際に細い小路をどんどん進んだ奥にある宿よりも、通りに面した宿を志向する必要があったりする場合もある。そんなことから、日本において野犬がいないことからくる安心感はとても大きい。

徘徊する犬たちの存在は、それ自体が治安に関わるものだと私は考えている。 -

スーラト5 ご当地スイーツ

スーラトといえばガーリー(という菓子)が名物のひとつ。店で「バーダム・ピスタ・ケーサル・ガーリー」を買ってみた。ガーリーはघारी(Ghari)と書く。

文字どおりアーモンド、ピスタチオ、サフランのガーリー。大変美味だが油脂分が多くて、もちろんとても甘い。ベースとなっているのはミルクと豆の粉。ギーで練って固めてあり濃厚なため、また大きめのミカンくらいのサイズがあるため、すでに大きめの夕飯で腹いっぱいだと、ちょっとヘビーだ。

こういう菓子を食べる機会が日常的にあると、インドでよく見かける突き出た腹がスイカみたいに大きなオジサンとか、背中の肉が四段くらいになっているオバサンとかになってしまうのだろう。

このスーラトのガーリーについて、作り方のレシピが紹介されている動画がある。これをご覧になると、だいたいどういう味わいか想像できることだろう。

スーラトを訪問されたら、ぜひ一度試してみることをお勧めする。

〈完〉

-

スーラト4 パールスィーの病院その他の施設

先日取り上げたモーディー・アーターシュ・ベヘラーム界隈は、パールスィー地区となっている。

社会事業、慈善事業が盛んなパールスィーのコミュニティー。このエリアには彼らが建てた病院もあるのだ。古ぼけているが建物を見れば開業した150年前には当時としては高い水準の立派なものであったことが容易に想像できる。街で最初の西洋式総合病院であったのではなかろうか。

幸い、ここで事務職として働いている人と知り合い、中を簡単に案内してもらうことができた。立派な建物とはいえ、すっかり古ぼけており、今では地域の先進的な病院というわけではないことは一見してわかる。敷地内には職員や医師のための居住施設もある。

病院から見て道路を挟んで向かい側のブロックは、まるごとパールスィーコミュニティーの施設。ゾロアスター教寺院(先日取り上げたモーディー・アーターシュ・ベヘラーム)、パールスィーのパンチャーヤト(顔役たちの寄り合いというか理事会というか)、パールスィー学校、そして孤児院が入っている。

パールスィーのパンチャーヤトの建物

パールスィーの学校

こちらの建物には孤児院が入っている。 学校については今やスーラトのパールスィー人口はとても少ないので大半が英語での教育を求めるヒンドゥーその他のコミュニティーの子供たちだそうだ。孤児院については完全にコミュニティー外の地域社会への奉仕事業。

インドで他に栄えた外来コミュニティー、ユダヤ人、アルメニア人も植民地体制下では支配する側との太いパイプを築き、白人側に深くコミットする人材を輩出した。その中でパールスィーに特徴的だったのは、地元社会へも富を厚く還元することにより、白人の支配層と親密な関係を築きつつも、インド人たちをも敵に回さなかったことだ。

インド独立ともに立場の悪くなったユダヤ人、後ろ盾を失ったアルメニア人たちの多くはインドを去るが、パールスィー資本は、インド独立をバックアップし続けてくれた愛国資本として、新生インドの体制下で引き続き発展を続けていく。

実は植民地体制で英国を始めとする支配層の買弁として暗躍したことには変わりはないのだが、世の中か大転換する前から、ちゃんと「保険をかけてあった」とも言える。

また、ムスリム勢力に追われたパールスィーの先祖たちが現在グジャラート州となっている地域に定住するにあたり、当時の地元の王にパールスィーの統率者が交わした誓い(布教せず、そして新たな母国に尽くす)を守り続けているとも言えるかもしれない。

パールスィー所有の古い家屋。趣のある建物であることが多い。 -

ティーラトガルの滝

ジャグダルプルを出てからしばらくの間は良い道路が続く。昔ながらのインドの幹線道路では、これよりもっと大きく天を突くような大木が道路両側に等間隔で並んでおり、スケールの大きな景観を提供していた。中央アジア地域や中国の新疆でも道路両側に大きなポプラ並木が見られるが、樹木の種類は違えども、目的は同じだろう。緑のトンネルが遮光して往来する車両や人を強烈な日差しから守る、交通にかかる「インフラ」のひとつであった。

英領期から計画的に植えられてきたものだが、モータリゼーションの大衆化、物流の大量化、高速化に伴い、全国各地で幹線道路が複数車線化していく中で、当然こうした国道沿いの緑のトンネルは急速に姿を消している。おそらくパキスタンやバングラデシュでも同様だろう。幹線道路脇の並木は伐採されて、道路幅が拡張されていくのだ。

やがて周囲は森となり、勾配のある山道となってくる。こういう眺めを目の前にすると、マオイストが潜んでいるのはそういう地域なのだろうかと想像する。バスタルは「チャッティースガルのカシミール」などとも表現されることがあるが、高度がありスイスのような景観のカシミールとでは、美しさが異なる。

マオイストたちはこんな具合の森に潜んでいるが、夏季にはマラリアに大変苦しめられるという。 この地域ではやたらとサルが多い。ニホンザルの近縁のアカゲザルである。私には区別さえつかない。これほどたくさんいたら、このエリアを徒歩で行くのはかなり危険であろう。これは滝に着いても同様で、周囲にはサルがとても多かった。

やたらとサルが多い。 さて、そのティーラトガルの滝だが、天然の階段状になった小高い斜面を流れ落ちるという視覚的に面白いものはあるのだが、格別といえるような風情や眺めがあるわけではなかった。この日の目的地は他にあり、ここは途中で立ち寄っただけなのだが、もしここに期待して訪れていたら、かなりガックリきていたかもしれない。

滝の近くのマーケットで売られていたみやげ類

いまひとつパッとしない。 -

持続性のある公衆トイレ

デリーに本部を置く「Sulabh international」というトイレ普及を推進するNGOがあるが、BJP政権のスワッチ・バーラト(クリーン・インディア)キャンペーンとの相性が良く、全国各地に公衆トイレをどんどん増やしている。

行政機関が作るそれらと違うのは、建ててからの保守もしっかり続けていること、その業務に従事する人たちの待遇改善にもきちんと配慮していることなどがある。

持続性のある公衆トイレ。これがインドではなかなか難しいのに、よくやっている。そのSulabhのトイレがカーンケールのバススタンド裏手にあるのを見て驚いた。

こんな小さな町でも活動しているとは。

ただ、懸念されるのは政権が代わった場合でもこの政策が引き続き実施されるのか、それともすっかり無かったものとされてしまうのかというところだ。 -

「スワッチ・バーラト (Clean India)」ミッション

コラバの海に面したところに出来た有料トイレ ムンバイのコラバで海に面したエリアに使用料金5Rsのキレイな有料トイレができていた。

このあたりを散歩するおのぼりさんたちは多く、たいていはこのあたりで立ちションしていたものため、ちゃんとしたトイレがあるのはいいことだ。

散歩している人たちによると、「確かに良いことだ。だが問題はこれがいつまで維持できるかということだね。」とのこと。

「スワッチ・バーラト」ミッションの関係で、インド各地で村などの家にトイレを作らせたり、街中などでは公衆トイレを整備したりしている。この関係の事業には政府からお金が出ているため、かなりの活況らしい。

だがこのキャンペーンが終わったらどうなるのか、政権交代したらどうなるのかという部分については、まさに神のみぞ知る・・・といったところだ。

コラバの夜明け

優美なタージマハルホテルの建物 -

「インド初のオーガニック野菜州」実現目前で頓挫

今年の春先から有機栽培以外の農作物の輸入・移入が禁じられることになっていたスィッキム州だが、直前になってこれを撤回。

おそらく州内の農業保護とあわせて「イデオロギーの実現」の目的が大きかったようだが、自前で州内の需要を満たせないことに加えて、流通業者の反発や市民の反対もあったのだろう。大半の人々がなんとか食べていける状態なので、西ベンガル州などからふんだんに安い作物が入ってくる現状のほうが良いに決まっている。

自分の身に置き換えてみても、有機野菜しか手に入らないというのは大変健康的な環境かもしれないが、家計維持の面で大変苦しくなる。

もっとも、これが施行されたとしても、安い作物の需要から「野菜闇市」がはびこることになったのかもしれないが。

Sikkim withdraws bill on non-organic import ban (NEWS CLICK)

-

軽食とおやつ

子連れでタイを訪問したのだが、軽食やおやつの類がいろいろあると、子供本人が喜ぶだけではなく、「暑い」「疲れた」と言い出す前に、こうしたものをパクつく時間を入れて、テキトーに誤魔化すことができるので親も助かる。物見遊山の合間にこれらを挟んで、夕方にタイスキ屋にでも繰り出せば、子供はさらに大喜びしてくれる。

以下は、子供ウケする軽食・おやつ類の一例。

カオソーイ

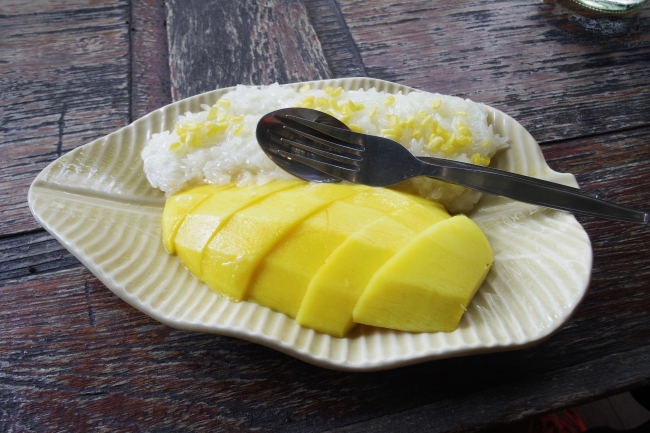

ラオスでは味噌ラーメンみたいになっているが、タイではカレー麺といった具合。見た目も味わいも垢抜けていている。マンゴーライス

スライスしたマンゴーにココナツミルクで炊いたり、ココナツミルクをかけたりした糯米とセットで出てくる。ついついお代わりなどしてしまう。ケーキ

今どきのタイのケーキは実によく出来たものが沢山ある。洒落たカフェでひと休みしながら、子供にはコーラやファンタ。自分自身は、ちゃんと美味しいコーヒーと一緒にいただく至福のひととき。棒アイスのドリアン

ちょっととした雑貨屋でもコンビニでもたいていこの類を置いている。本物の果実をふんだんに使っているようで、香りも味もいい感じ。ドリアン

やはりこれぞ果物の王様というより、すでにこれはとても良く出来たお菓子だな、と思う。うまく「当たり」に出会えれば、その味わいはカラメルソースを和えたカスタードクリームといったところか。 -

「THE LAST ANGLO-INDIANS」という本

アマゾンのKindle版で読んでみた。アングロ・インディアン全般について書かれたものではなく、著者の祖父母、母のインドでの生活の日々から、母親が南米出身の船乗りと結婚して1960年代に米国に移住するまで、19世紀終わりから21世紀に入るまでを淡々と綴った3代に渡る家族史。

インドでは中産階級に位置する家庭だが、一家やその一族は、電報局や鉄道勤務だったり、軍人だったりと、いかにもアングロ・インディアン的な勤め人世帯。

著者が語るに、アングロ・インディアンたちは、土地や家屋を所有せず、多くはアングロ・インディアンたちが多い地域で借家暮らしであったということだが、こうした層の人たちは、多くが転勤族であったことによるのではないかと想像する。アングロ・インディアンの商人層には、これとはまた異なるライフスタイルがあったことだろう。

勤務先での出世といっても、要のポジションに配置されているのは、本国からやってきた英国人。英国系とはいえども、インド生まれの人たちはローカルスタッフの扱いであったようだ。英国もインドも階級社会だが、アングロ・インディアンの中でも、生業や出自、業種や経済状況などにより、いろんなクラスがあったらしい。

1929年から1933年にかけての大恐慌の時代には、インドもひどいとばっちりを受けているが、現地在住のアングロ・インディアンも失業して、文字通り家族で路頭に迷う者も少なくなかったのだそうだ。英国系ということで支配層に比較的近いところにいたとはいえ、やはりそのあたりは、文字通りの勤め人なので、極端な不景気に見舞われると大変である。

家庭料理には、ふんだんにインドらしいメニュー(英国テイストを含んだ)が並び、そのレシピもいくつか紹介されていた。今度、料理してみようかと思う。

一般のインド人家庭よりは、恵まれた環境にあったようだが、それでも10代の反抗期には、グレてしまったり、勉強嫌いで学校からドロップアウトして、家族から離れてしまう者もあったりと、日本で暮らす私たちの家の中で起きることと、同じようなことが書かれている。

ただ、衛生状態や医療水準は今とは違うので、著者の母親は幼い頃、チフスで危うく命を落としかけたようだが、その時代には裕福だったアングロ・インディアンの家庭でも、生まれた子供たちがみんな元気に育つということはなかったらしい。

Kindle読み放題を利用したが、単体で購入しても570円。コスパの高い、英領末期前後のアングロ・インディアンに関する書籍である。