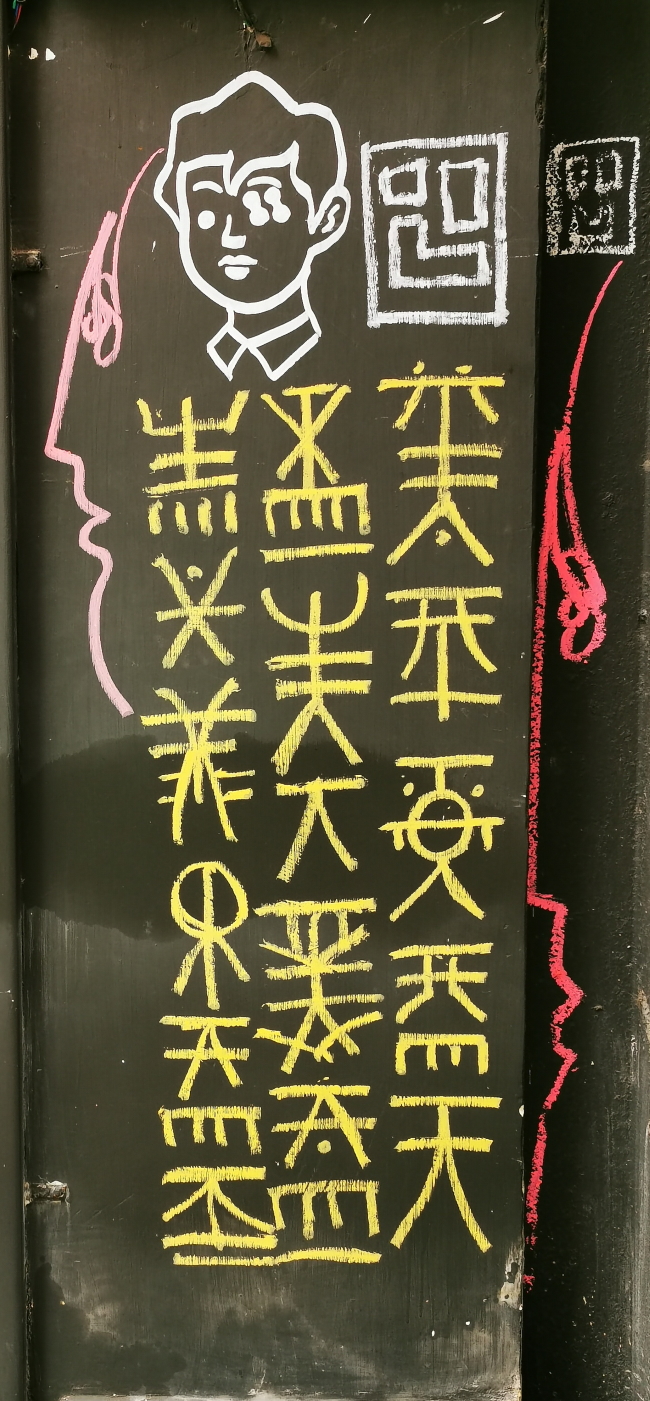

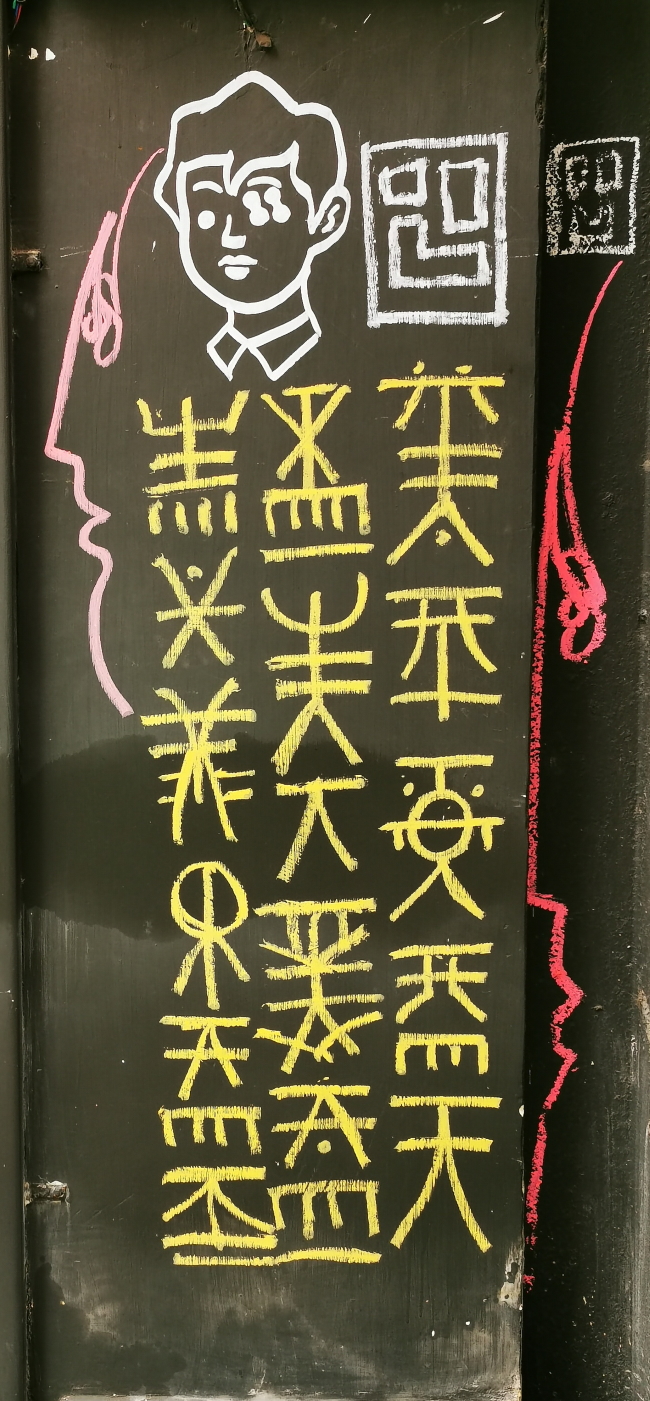

これはインド人がイメージする「漢字」であるらしい。

日本人の多くがアラビア文字のことを「ミミズがのたくったような」と捉えているので、人のことは言えない。

ムンバイのフォート地区のアートスペース入口にて。

※内容は新型コロナ感染症が流行する前のものです。

これはインド人がイメージする「漢字」であるらしい。

日本人の多くがアラビア文字のことを「ミミズがのたくったような」と捉えているので、人のことは言えない。

ムンバイのフォート地区のアートスペース入口にて。

※内容は新型コロナ感染症が流行する前のものです。

インドにおける旧英領のレガシーのひとつに英語がある。どこに行っても、少なくとも都市部で英字紙を目にしないことはなく、その他の出版活動はもちろんのこと、テレビニュースや街中の看板や広告などにも英語が氾濫しており、同様に流暢な英語をしゃべる人たちも多い。

旧英領であったから今でも英語が広く通用しているという面はあるのだが、統治していた期間、現地の言語事情や独立後の政府の方針などにより、行政・教育の仲介言語として英語が引き継がれるかどうか、またどの程度使用されるのかについては様々である。

同じ英領インドから分かれた国であっても、パキスタンとなるとウルドゥー語の地位に対して英語はさほど高いとは言えないし、バングラデシュとなると、国民のほぼ大半がベンガル語を母語とするベンガル人から成ること、加えて東西パキスタン時代においては、西からの独立運動におけるベンガル語の存在は象徴的な意味合いもあったため、現在のバングラデシュにおけるベンガル語のステイタスは、インドにおけるヒンディー語のように「下駄履きの言葉」であるかのようなぞんざいな扱いではまったくない。

また、ミャンマーにおいてはこうした限りでもなく、多民族・多文化から成る国家でありながらも、独立後は行政・教育の仲介言語のビルマ語化が強力に推進され、英語は排除されていくこととなった。その単一言語化に見られるような極めて中央集権的な手法のもとで、それまで各地の藩王に任されていた自治の簒奪も含まれていたのだろう。独立間もないころから各地の少数民族が叛旗を翻すこととなった。1962年のクーデターで中央政府の実権を掌握したネ・ウィンは、さらに国粋主義=ビルマ族主義の政治を推し進め、様々な地方の反政府勢力との対立関係は恒久化することとなった。この国では、かつて英領であったことをまったく感じさせないほど、一般的には英語がほとんど通用しない。

また、英領下に入ったことがないのに英語がかなり広く浸透しているネパールにおいては、隣国インドへの進学・就職といった接続上、やはり英語というものが大切であったり、国の根幹産業である観光においても必須であったりするという背景があるからだろう。

また、ブータンにおいては、1970年代に学校教育の英語化が推進され、国語であるゾンカ語の授業以外は、基本的に英語でもって授業がなされるようになっている。背景には各教科の授業を英語化することにより、バラエティ豊かで内容も進んだ外国における教科書やプログラムの導入が容易となり、卒業後に専門教育に進んでからも同様に外国のそうした文物をダイレクトに吸収できるメリットを是としてのものだろう。ヒマラヤの山間の小国が近代化を図るにあたっての英断であったと言えそうだ。

もちろん、ここで言う「外国」とは、お隣にあり外交的にも特別な関係にあるインドのことであり、学校教育の英語化に当たってはインド政府の全面的な協力により、多数のインド人教師たちが各教科に渡り、またブータン全土で活躍したとも聞く。

そんな「英語の国インド」であるが、都市部とそれ以外、また州や地方による差異はあるが、平たくならすとインドにおける初等教育の場で、イングリッシュ・ミディアムによる学校はわずか17%に過ぎないという。日本においては、外国人子女向けに設置されているインターナショナルスクールの類を除けば、ジャパニーズ・ミディアムによる学校が100%であることを考えると、大変なものではあるのだが。

インドにおける英語教育ないしは英語のあり方は、日本のそれと大きな違いがある。日本において、英語は「外国語」であり、「イギリス、アメリカ、オーストラリアにニュージーランドなどの言葉」と一般的に認識されており、教育の場でもそのような扱いをしている。

そのため英語教育の場には、こうしたアングロサクソンの民族語としての色合いが濃く、テキストなどに出てくる会話場面などでも、英米の街中でのやりとりなどが想定されていたり、そうした地域でのトピックなどが取り上げられていることが多い。

インドにおいて英語は外国語ではなく、「インドの言葉」として教育・運用されている点が私たちのそれとは大きく異なると言える。たとえわずか17%の学校であっても、日々そこでの授業が英語で与えられ、課題等も英語で実施するとなると、日本において同じような年代の生徒・学生たちが「外国語の授業として教えられる英語」とでは、運用力や理解の深さに大きな差が出ることは言うまでもない。

またインドの都市部では「英語が母語」という人たちは少数派ではあるが、確実に存在する。そうした人たちが暮らすエリアは下町などではなく、中産階級以上が暮らすポッシユなエリアの立派なお家ということになるが。とはいえ、決して「インドの言葉を理解しない外国人駐在員家族」などのような立場ではなく、経済的にも豊かで羽振りの良い自分たち、インドの文化や習慣などにも造詣の深い自分たちこそが「インド人の中のインド人」と自負している。

そんな彼らだが、家から一歩出れば人々と言葉を交わすのに現地の言葉を当然流暢に使い、普通にコミュニケーションしているのだが、それでも家の中で家族との会話は昔からいつも英語、読み物や新聞なども常に英語。ヒンディー語など現地語も読めなくはないのだが、その読み書きは幼少時からほとんど習っていないため、字面を追うだけで頭が痛くなる。でもテレビのエンタテインメント番組や映画はヒンディー語その他現地語なので、夕方以降はそうしたブログラムを観てゲラゲラ笑ったり、悲しいストーリーに涙したりする。

そんな彼らの英語は、米英の人を真似たアクセント、会話の中でのリアクション、ちょっと気の利いた言い回しまでもを模倣しようとしたがる日本人のそれと違って、インド人の英語はインド人がお手本なのでブレることがないのである。やはりその言葉が自国のものとしてきちんと消化されているがゆえ、「インドの言葉として英語を使う」インド人らしいところである。

A Sampling of Indian English Accents (Youtube)

上の画像にある大きなバナーには「バンディプル・サムダーイク・ホームステイ」と書かれているのだが、バンディプルの町の中、あちこちでこうしたポスターや看板が目に付く。

てっきり周囲の村の子どもたちがバンディプルで学校に通うための下宿のスキームかと思ったら、中には英語でもこれが掲げれている家屋があり「Free wifi」などとも書いてあるので、どうやらそうではないようだ。

この表示がある家屋のひとつで尋ねてみると、観光客を家に宿泊させるプログラムとのことで、1泊700Rsで朝夕2食付きと言われた。他の家で質問してみると返事が900Rsだったり、1000Rsだったりするので、どれが本当なのか、あるいは料金設定は個々の家庭に任されているのかはよくわからない。

先日の一部の例外を除けば、ネパール語のみで表示されているので、主にネパール人のみが対象なのだろうが、観光旅行を楽しむ層のネパール人が民家に宿泊するのだろうか?と、後から疑問が浮かぶが、うっかり聞きそびれた。

せっかくの良いスキームなので、英語でも表示すれば良いと思うのだが、当地に多い宿泊施設やレストランと競合してしまう可能性が高いがゆえの配慮なのかもしれない。

上に貼った画像にあるようなホテルがバンディプルには多いが、安旅行者はおそらくホームステイのほうに流れるだろうし、そうでなくとも家庭に泊めてもらうのは楽しそうだ。

また、こちらはまた別のホームステイプログラム登録家庭らしい。(青色の表示板)せっかくのスキームなのに、ネパール語のみの表示であるのは同じ。(「ビンドゥバースィニー・サムダーイク・ホームステイ」と書かれている。こうしたプログラムに加わる家庭は様々だが、ここはとりわけ新しく立派な家屋で、快適さを求める向きには良い選択かもしれない。

※内容は新型コロナ感染症が流行する前のものです。

7月に「ネパール語の風景」と題してかいてみたが、その内容にこのたび少し書き加えてみた。

欧州におけるローマン系語彙のおかげでイタリア語を知らずとも、ローマン系語彙を含む欧州語を知っていれば、書かれていることがある程度推測できるが如く、ネパール語もヒンディー語の知識で字面からくみ取ることが出来ることもありがたい。

欧州諸語におけるローマン系語彙にあたるのが、南アジアのサンスクリット語やパーリー語由来の語彙ということになる。

興味深いのは、こうした古語からくるボキャブラリーについては、ヒンディー語におけるそれとネパール語におけるものが、綴りや長母音短母音の位置に一貫性があるのだが、外来語については、両者のあいだで大きな揺れがあることだ。

街中の看板や広告などを目にすると、主に英語からの借用語のデーワナーガリー文字での表記例がたくさん目に飛び込んでくる。

前者(ヒンディー語)で「व」(va)をもって音写されるものが、後者(ネパール語)では、「भ」(bhaつまりbaの有気音)であることが多い(英語のtravelをようで、後者で「स」(sa)をもって記すものが「ष」(sha)を当てられることが多いように見えることだ。

よってtravelが「ट्रभल」、guestが「गेष्ट」となるのは、とても新鮮に見える。また、षがサンスクリットやパーリー起源の語の「sha」音に限られ、その他の起源の言語からの借用語内の「sha」は「श」となることなく、英語からの借用語内の「sha」音表記にも積極的に「ष」が用いられるのも興味深い。

先述のとおり、古語においても、現代ヒンディー語においても、長母音・短母音の区別は厳格だ。

よって古語由来のボキャブラリーについて、ネパール語でもヒンディー語と同様に、そのあたりの綴りには忠実に踏襲されているように見えるのだが、英語からの借用語についてはそのようなことはないようだ。例えば英語のseatが、ヒンディーにおける「सीट」(seet)ではなく、「सिट」(sit)と短く表記されるのも面白い。

古語から入ってきた語彙の表記の一貫性に対して、欧州語(歴史的にほぼ英語に限られるがおそらくファッション関係その他でフランス、イタリアその他からの借用語もわずかにあるはず)におけるブレブレの自由闊達さ(?)の違いは、一体何に由来するものなのだろうか?

いや、自由闊達なわけではなく、外来語表記に一定の法則があり、それに従って表記しているはずだ。

そのいっぽうで、policeのことを口語ではたぶんヒンディー同様にपुलिसと呼んでいるのではないかと思うが、警察署などに「प्रहरी」(プラハリー=警備の意)という古語起源の言葉で存在を示していたりする。

また、ヒンディー語に較べるとペルシャ語やアラビア語からの借用語が占める割合は少ないと推測できることから、なおさらのこと古語(サンスクリットやパーリーなど)に由来する語彙は日常的にたいへん豊富なのではないかとも想像できる。

まちなかを散歩していても、宿のフロントに置かれた新聞をボ〜ってめくっていても、ネパールというのは文字の字面だけ眺めているだけでも、様々な事柄が理解できる(程度の度合いはあっても)文字情報として入ってくるのは、いろいろと便利だ。

旅行が終わって日常生活に戻ると、仕事や雑事に追われて、それどころではなくなるのだが、ネパール語というものを学んでみたくなった。

※内容は新型コロナ感染症が流行する前のものです。

「マハーバーラタ・カター・プラーン(古のマハーバーラタのお話」と書かれた赤いバナーがかかる入口をくぐってみる。

こういう法話の類をヒンディー語で聞くのはけっこう好きなのだが、ネパール語はわからないので、まさに「馬の耳に念仏」である。

ネパール語のわかる現地の人たちにとっては教養を深める良い機会であるが、境内に集まっているのは年配者ばかりというのは、いずこの国も同じ。

しかしながら、今の若い人たちが将来歳取ってから、こういう説法に興味を持つようになるかといえば、そうではないはずなので、今後だんだん尻すぼみになっていくことは避けられないだろう。

そうした「将来の年配者」たちにとっても、こういう法話が「馬の耳に念仏」ということにならないよう願いたいものだ。

※内容は新型コロナ感染症が流行する前のものです。

しばらくインドに行けなくなっているのは残念なのだが、前回のインド滞在時にamazon.inのアカウントを作れば普通にkindle書籍を購入できること、日本に帰国してからも同様に買えることに気が付いたのは幸いであった。映画見放題のプライムについては、残念なことに「インド発行のクレジットカード以外は不可」のため、契約はできなかったが。

そんなわけで、自宅からamazon.inの書籍を買うことがときどきある。電子版で定期購読している雑誌に出ている書評などで、「読んでみたい」と思ったら、すぐに買うことかできるのがありがたい。以前、日本でamazon.inのアカウントを作ったときには、買おうとポチると、即座にamazon.co.jpにリダイレクトされてしまうので、てっきり国外からは何も購入できないのかと思っていたが、「インドでアカウントを作成すればよい」ということにずいぶん長いこと気が付いていなかった。

amazon.co.jpのkindleにて、インドの話題作がまったく見つからないわけではないが、取り扱いはとても少なく、価格も倍、3倍というようなケースも少なくない。

だが不思議なことに、ごくたまにインドでよりも安い価格設定となっている場合もあるので、インドのアマゾンでポチる前に、一度日本のアマゾンでも確認してみたりすることがある。

しかし日本のアマゾンで取り扱うインドのkindle書籍のバラエティには、ちょっと不思議な傾向があることに気が付くまで時間はかからなかった。

たとえばヒンディー語の作品でどのような扱いがあるのか俯瞰してみようと、「hindi」と入れて絞り込みを「kindle」で検索してみると、なぜかエロ小説がずいぶん沢山引っかかってくるのだ。日本のアマゾンで誰が買うのか?そんな大勢の顧客がいるのか?

試しにキーワード「bhabhi」で検索してみると、物凄い量のエッチな小説が出てくるではないか!?同じ作者による作品がいくつもあるので、このジャンルでの人気作家なのだろう。あと名前からして女流作家と思われる作者も散見されるが、これらもまたずいぶん過激なタイトルで書いていたりするため目が点になったりもする。

この「バービー」とは、直接には「兄の嫁」を意味するが、少し年上のセクシーな女性を意味することも多く、素行の良くない男がニタニタ笑いながら性的な意味を含んで、女性をからかうような呼びかけにも使ったりする。

インドの社会で兄嫁と義理の弟が不貞な関係になってしまうことが多いのかといえば、特にそういうわけではないと思う。ただし、今は少なくなったが大家族がひとつ屋根の下で暮らしていた時代では、外から家に入って生活する初めての血縁関係のない成熟した女性ということで、年頃の弟たちにとっては眩しく心ときめく存在であったことが背景にあることは想像に難くない。

「バービー」ものもけっこうあることがわかったので、これもインド雑学研究の一環として、どんなものかと一冊ダウンロードしてみた。ありゃー。やっぱり物凄く汚い言葉か並んでいる。

電車の中、タブレットでヒンディーの雑誌や新聞を読んでいると、インド人に「おう、これ読んでるんだ?」と声を掛けられることは珍しくはない。(こら、覗き込むな!)

そんな場面で、どうせ周囲の人にはわからないだろうと、うっかり「バービー」ものを開いてしまったら、とてもとても恥ずかしいことになる。

恥ずかしいといえば、ダウンロードして字面を追いかけていると、嫁さんが「何読んでるの?怪しい~」などと言うのでびっくり。ヒンディーの文字は読めないはずなのだが、女性の勘というのは実に鋭い。

そう、バービーといえば、2000年代に入ってしばらく経ったあたりで、社会現象にさえなった「サヴィター・バービー」というのもあった。これは当初、「デーシュムク」と名乗り、本名も所在も不詳だった(後に英国在住のインド人であることが判明)作者による劇画タッチのポルノ漫画で、ネットで公開されたためインド全国で大ブームとなった。映画や動画、さらには他の作者による類似作品なども派生することとなった。

サヴィターという名前の女性が主人公なのだが、バービーというのはもちろん苗字ではなく「義理の姉さん、姉さん」の意味であるが、やはり「バービー」というキーワードは、こうした存在にはぴったりマッチするというわけなのである。

1990年代以降の経済改革、経済成長を背景に雪崩を打って変化を続けたインドだが、ちょうどこのあたりから携帯電話の普及もあり、男女関係のトレンドもそれ以前とはずいぶん大きく変わることとなった。「電話したらお父さんが出てガチャリと切られた」は過去の話となり、いつでもどこでも意中の異性と連絡できるようになったことが大きい。

サヴィターの設定は上位カーストで富裕層のセクシーな30代前半くらい?ということになっているが、恋愛についてはとてもオープンで、インド社会の上から下まで、次から次へと、ありとあらゆるカーストや社会層の男たちがそのお相手となるというもの。あまりに露骨な表現と合わせて、本来ポルノが禁止されているインドで、また恋愛映画やドラマといえば、カーストや家柄を越えた出会いと喜び、そして悲しい離別がテーマとなることが多かった昔のインドからは想像もできない過激な展開は社会に大きな衝撃を与えた。

インドで男女関係のトレンドが変わったことにより、どう見ても未婚の若いカップルが旅行を楽しんでいたり、結婚していながらも学生時代からの異性と関係が続いていたり、連れ込み目的のホテルが密集しているポッシユなエリアが普通にあったりなど隔世の感があるインド。「インターカースト」結婚はずいぶん多くなったし、ヒンドゥーとムスリムの結婚も、家庭や社会環境にもよるが、珍しいことではない。また、こういう社会の変化を背景ニサニー・レオーネというインド系の米国ポルノ女優がインドのテレビ番組に出演、そしてボリウッド映画にも立て続けに出演して人気を博すなど、本人がインド系とはいえ米国人であるという例外的な部分があったとはいえ、少なくとも90年代あたりまでであれば考えられなかったことだ。

それでも変わらず厳しいタブーとして残っているものもある。「同じゴートラ」での交際や結婚だ。インド全土で同様に厳しいのか、地域によっては同じゴートラ同士での結婚も当たり前に受け入れられているケースがあるのかどうかは知らないが、インド北西部を中心に「同じゴートラ」で駆け落ちした男女を親兄弟が刺客を送って殺害する、兄や叔父が直接手を下して殺すといった事件は後を絶たない。

ゴートラは観念上、同じ始祖から発生した広義の身内であるとされ、同じゴートラの男女は兄と妹ないしは姉と弟と解釈されるため、そのふたりが男女関係となることは許されず、そのような事例が発生すると、一族の大恥ということになり、殺害されてしまうのだ。これを「名誉殺人」と呼び、とりわけハリヤーナーやパンジャーブなどでは、「カープ」と呼ばれる氏族、さらには枝分かれした氏族からなる組織があるが、このようなケースが生じた場合、「カープ」の寄り合いで殺害を決めて役割を分担して実行してしまうようなケースさえあり、闇は深いといえる。

そうした事件についてニュース番組で報じられると、画面に出てくるのは水路や農村の広がる片田舎の眺めではなく、普通のモダンな新興住宅地にしか見えなかったり(農村の都市化という背景もある)するなど、中世さながらの行動と今ふうの環境のギャップに腰を抜かしそうになることもある。

カトマンズのタメルで見かけた看板。混雑回避のための措置について書かれている。

ネパーリーで「खाली ट्याक्सी प्रवेश निषेध Khali tyaksi pravesh nishedh」と書いてあれば、ヒンデイーを理解する者であれば誰であろうと、ネパール語を学んだことがまったくなくても「空車のタクシーは進入禁止なのだな」とわかる。

サンスクリット等からの借用語については、古典に忠実であることからヒンディーとのブレはないように見えるのだが、英語からの借用語については、その限りではないため、オリジナルなカラーが出るのが興味深い。ヒンディーでは「टैक्सी taeksi」と綴るが、ネパーリーでは「ट्याक्सी tyaksi」と綴ることが見てとれる。たぶんネパールの人々の耳にはそう聞こえるからなのだろう。

ネパールにおけるこうした外来語の表記で気になるのは、「v」が「bh」に置き換えられることが多いことだ。例えば旅行代理店やバス会社などで「なんとかトラベル」というのがあると、「travel」が「ट्रेवल treval」ではなく「ट्राभल trabhal」となるのはなぜだろうか?ネパール語にはちゃんと「v」があるのに「bh」で置き換える理由がよくわからないのは、私はネパール語を学んだことがないからだ。

※内容は新型コロナ感染症が流行する前のものです。

_15920_0171e.jpg)

インド在住ゾロアスター教徒に関するドキュメンタリー作品。人口面では微々たるマイノリティーだが、存在感は高い。

地域社会で「外国人」のようなかけ離れたイメージはあるものの、本来は閉鎖的な集団でありながらも、愛国的な人たちとして尊重される。資本家や富裕層が多いものの、清廉なイメージで語られ、地域や社会経の貢献度の高さから搾取のイメージすらないどころか、彼らに対する批判的な声すら耳にすることはない。

文化芸術方面での活躍で知られる人たちも多く(指揮者のズービン・メヘター、ファルーク・バルサラーことクイーンのフレディー・マーキュリー、俳優ボーマン・イラーニー等々)、クリエイティブな印象で語られることも多い。人口規模に対する存在感に社会から寄せられる好感度を加えると、たぶん世界最強のマイノリティーのひとつ。

タイトルが「キッサー・エー・パールスィー」と、ペルシャ語的な表現となっているのは、もちろん題材のパールスィーの故地に因んでのこと。

こうしたペルシャ風の言い回しがごく普通にあるのは、ヒンディー/ウルドゥー(及びインドの諸語)のリッチな部分的のひとつ。日常的に使用される語の中に、同じものを指す言葉に土着の語彙に加えて、サンスクリット/パーリー由来、ペルシャ語、アラビア語起源などのものが重層的に連なる。

語彙の豊富さは、やはり出自の異なる多くの人々が古来より往来してきたインド亜大陸らしさ、ということになるのだろう。

バンコクの中華街で特徴的なものといえば、大乗仏教寺院、道教その他の華人の宗教施設の存在なども挙げられるだろう。タイのテラワダ仏教寺院と造りも異なり、どこか故郷に帰ってきたような思いさえする。中国や台湾からやってきた人たちが訪れたならば、なおさらのことそういう気がすることだろう。

救急車などのレスキュー活動を展開する「華僑報徳善堂」「泰国報徳善堂」などで知られる「善堂」は、明の時代の中国大陸に発した仏教系の結社。

「呂帝廟」は道教の神様を祀る中国寺院だ。

近年、中国大陸からやってくる観光客が急増しており、金払いの良い上客ともなっていることもあってか、こうした寺院の近くに中国からやってきた見物客を乗せたバスが停車していることも多いようだ。

異国に根を下ろす華人文化に触れることは、ちょうど私たちが南米に定着した日系人たちの姿を目にするのに近いものがあるのかもしれない。

おそらくガイドたちはチャイナタウンの歴史や華人たちのルーツなどに加えて、タイ華人しか知らないディープなウンチクなどもチラリと披露しているのではなかろうか。

中国語が出来たら、ガイドさんたちの説明にぜひ聞き耳立ててみたいものだ。

デリーのパハールガンジでは、宿にも界隈にも、中央アジアから来ている人たちの姿が多い。

おなじみ「ヒマラヤ製薬」の店鋪で石鹸や練り歯磨きなどを物色していたら、そうした中央アジアの人と店の人が、微妙な間合いを置いて、中央アジアの人は私にとって耳慣れない響きの言葉で話し、対する店の人は英語で返事しているのが不思議だった。

ふと彼らに目を向けると、スマホに向かって中央アジアの人が何事か喋って店の人に渡している。それを読んだ店の人が英語で回答すると、それが画面に翻訳されて中央アジアの人が読んで、さらなる質問を自らのコトバで喋って・・・の繰り返しであった。

アプリを経由して、いかにも21世紀的な会話が進行していた。

通常のインドのマーケットと異なり、品物をドカッと積んで量り売りするのではなく、小さな山にして並べている。先住民の人たちの間で度量衡の感覚がないため、「ひと山でいくら」とするのがわかり易いためとのこと。

稀にハカリでキロ売りしている人もいるが、それは近年出てきた「新しいやり方」とのことで、まだまだ一般的ではないそうだ。

部族の女性たちのアンクレットが面白い。ニッケルコインを溶かして作るのだそうです。まだ子供のうちからはめるそうで、当然成長していくと外れなくなる。

テラコッタの鍋、かまど、炊飯用の釜などを売る部族の女性たち。今のようにアルミやステンレスの厨房用品が出回るまでは、すべてこうした調理器具であったとのこと。そして皿も木の葉を編んだものが使われていたとのことで、身の回りのものすべてが「すぐに、あるいはやがて土に還る」ものであったそうだ。

こちらは、マフア(という名前の木の花)の蒸留酒を作るための道具。

謎の干物状のものはタバコとのこと。

特大のカゴは穀類の貯蔵のために使われる。

村から何十キロも歩いてハートに到着したおばちゃんたち。こうした部族の人たちは20kmとか30km以上離れたところからも徒歩で荷物を持って来ているとのこと。強靭な肉体を持つ人たちだ。

この地域の部族の人たちのハートで特徴的なことのひとつに、チャープラーと呼ばれる赤アリとその卵が食用にされることがある。どこのハートに出かけても、葉っぱの皿の上に山盛りになっているのを目にすることができる。

またドークラー(ロストワックス鋳造)の神や動物の像も地域の特産品のひとつだ。

2000年11月にマディヤ・プラデーシュ州から分離したチャッティースガル州だが、その南部に位置するバスタル地方は、隣接するオリッサ州西部とともに、部族の人々が占める割合が高く、独自のカラーが強い地域だ。

〈完〉

バスタルは、ヒンディー語圏であるチャッティースガル州にあるため、部族の人たちは身内ではそれぞれの部族語で会話しているとはいえ、ハートに出てきている人たちの間で個人差は大きいものの、ヒンディー語でコミュニケーションするのに困ることはあまりない。

ガイドのAさんと私はヒンディー語で話している(Aさんは流暢な英語も話す)が、彼がいてありがたいのは、ゴンディーその他の部族語への通訳という意味ではなく、地元の文化や習慣に通じているがゆえに、私ひとりで訪れていると、「フレンドリーだった」「カラフルだった」で終わってしまい、気付かなかったであろうことについて、細かくレクチャーを受けられることだ。それにより、不思議かつエキゾチックに感じられたものが、合理的かつ現実的なものとして理解できるようになることだ。

ハートに来ている人たちの部族名、居住地域なども教えてもらうことにより、具体的にどういう分布をしているのか、どういう傾向を持つ人たちなのか、なんとなくイメージできるようにもなる。

例えばこういう眺めである。どこのハート(定期市)にも必ずいるこういう人たち。

普段、村では手に入らないモノをハートで買うわけなので、現金が必要となるわけだが、地べたに野菜やカゴを並べて販売する人たち以外に、穀類、野蚕の繭などを持参して、こうした仲買人に販売して現金を得るケースも多い。ちょうど私たちが日本から外国に渡航して、とりあえず到着した国の通貨を両替するのに近いイメージだろうか。ハートにおいて、穀類や野蚕の繭は相場が決まっていることから、通貨に近い性格を持つようだ。部族の人たちがハートで買う日用品として大切なものとして、工業製品以外に塩があるとのこと。村では採れないからだ。

ナングールのハートで、誰かが私のことを呼んでいる。ガイドのAさん以外は私のことを知っている人はいないはずなのだが、振り向いてみると、先日ダルバーのハートの青空バーにいた美人ママさんであった。ご主人は運転手で三児の母だが、週に幾度かハートで酒を売っているとのことだ。

マーケットはすでに始まっている時間帯だが、まだまだ品物を運び込んでいる部族の人たちは多い。縦に長く行列してハートの広場に入ってくる女性たちがいた。軍隊的に規律正しく見えるのだが、そういう訳ではなく、居住地としているジャングルの中の小道を通るときの動きがそのまま習慣となっているとのことで、確かに横に広がることなく縦一列で移動している人たちは少なくなかった。この人たちを含めて、インドらしからぬ装いと風貌の部族の人たちは多い。

工業化と大量生産された衣類の低廉化の流れの中、インド各地の衣類の民族色が薄れているのは、チャッティースガルの部族の人たちも同じ。マーケットで安く入手できるサーリーの布を自分たちのやり方で身にまとっている。こういう時代になる前には、もっと異なるいでたちであったことだろう。

本日もうひとつの訪問先のハートが開かれるナンガルナール村近くの光景。巨大な製鉄所がある。先住民たちの土地をほぼ強制的に収容して得た広大な土地に、民間企業であるターター製鉄に安く譲渡して建てさせたそうで、同義上も手続き上もかなり問題の施設なのだとか。

このナンガルナール村は、バトラー(Bhatra)族が主体の村。この若い女性もバトラー族だが、25kmくらい離れたところから重い荷物を持って山道を30kmくらい歩いて定期市(ハート)までやってきたそうだ。

バトラー族の男性はやや大柄で精悍な顔立ちの人が多く、頭の被り物がなかなかいなせだ。女性もまた豹を思わせるような強靭な感じがする人が少なくない。彼らの装いもまたインドらしくない。ノーズリングは左右両側につけるのがバトラー族の流儀とのこと。

〈続く〉