アムダーバード旧市街にはマーラーを売る店沢山あるのだが、これらは人工のマーラーであった。これはこれで美しいもので、眺めているとハッピーな気分にさせてもらえる。

ヒンディー語映画好きな私ではあるが、そのいっぽうで南インド映画もオーバーアクションな作品もほとんど観ないのだが、ヒューマントラスト渋谷で鑑賞したテルグ語作品「RRR」の重厚感ある造りとともに、作品中で幾度も展開されるどんでん返しにすっかり圧倒された。

息つく暇もないパワフルなストーリーがどんどん進んでいき、派手なアクションシーンとともに体力も消耗した気がする。面白い作品であった。

しかし不思議に思われるのは、なぜ今の時代になって反英ストーリーなのか?

かつても植民地時代を描いた作品はいくつもあったが、民族自立への大義、志士への共感であったり、独立指導者たちと英国当局トップとの駆け引きであったりというものが多かったように思う。

植民地時代を経験した世代には、英国統治への畏敬の念の記憶とともに、分離独立後前後の混乱、独立後長く続いた低成長時代への不満等もあったためか、インドを統治した英国人たちを、とんでもない人でなしと描写するものはあまりなかったように記憶している。

北米内のように英国をはじめとする欧州から入植者たちがどんどん押し寄せて開墾しながら現地の人々を外へ外へと追い出していくような具合ではなく、数少ない英国人たちが多くの現地の人々を雇用したり登用したりして築いていったのが英領インド。この映画で描写されるように現地の人たちをすぐに殴ったり足げにしたり、上層部はすべて英国人でインド人たちはみんな下働きという社会でもなかった。

反対に、舞台として設定されている1920年代には、それまでに英国がインドでの人材育成に力を入れてきた甲斐もあって、多くのインド人たちが高級官僚、裁判官、文化人、起業家などとして社会に台頭していた。

これとは逆に鉄道技師、クルマのエンジニアといった現業部門に従事していた英国人たちが、インド人上司の指示のもとでせっせと働くという場面はごく当たり前のものであったし、英国が間接統治していた藩王国で雇用されていた英国人等の欧州系の人々もあった。安定した生活を送ることが出来るとも限らず、両親がともに病や事故で倒れて孤児となる英国人、欧州人の子供たちも少なくなかった時代でもある。

つまり英国人の圧政に汲々とするインド人というような単純な構図ではなかったのである。英国人だからということだけで社会上層部にいられるはずもなく、インド人であるからといって下働きに甘んじなければならない社会でもなかった。世の中というのはそういうものだ。

あくまでもフィクションの娯楽映画ではあるものの、このような調子で英領時代を描く作品が続くと、総体的に人口構成が若いインド人たちの間で、自分たちの知らない往時のことが、ずいぶん捻じ曲げて解釈・理解されてしまうような気がする。たぶんこのような形でも「歴史の書き換え」がなされてしまうのだと思う。

長年、アーメダバードのことを「エヘムダーバード」と読むものと思っていた。ヒンディーでの綴りと読みはそうなっていて、それはそれで正しいはずなのだが、通常地元では「アムダーバード」と呼ばれているようだ。

「Ahmedabad/ エヘムダーバード」は、グジャラートのスルターン王朝の「Ahmed Shah/エヘマド・シャーハ」に因んで名付けられたもの。BJP支配下の州で相次ぐ地名浄化の中、イスラーム教浸透以前の「カルナーワティー」に改名しようという動きもあったが、幸いまだ実現していない。

「エヘムダーバード」か「アムダーバード」かは、デリーのことをウルドゥーで「デーヘリー」と呼ぶか、ヒンディーで「ディッリー」と呼ぶかの違いのようなものなのだろう。

やはり太古の名前「カルナーワティー」や「インドラプラスタ」がサフラン右派にとっては超復古主義的でインパクトの強い魅力的なオプションとなるのはわかるような気がする。

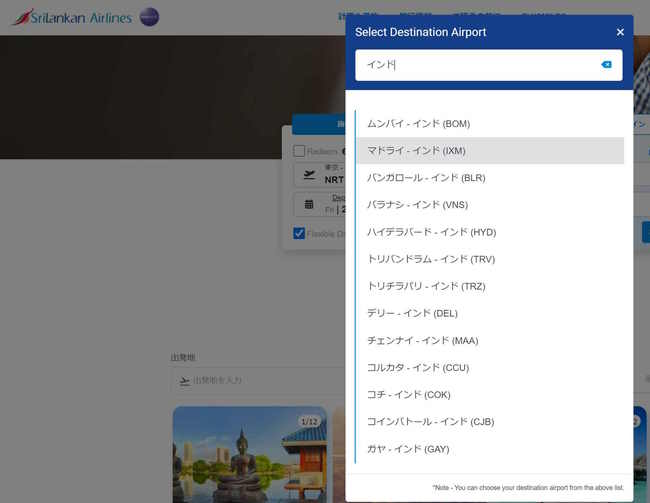

LCCも昨今はやけに高いし、帰りは書籍を買うので荷物は出発地から東京までスルーにしたい。円安と減便のため運賃は上がっているし、ロシアのウクライナ侵攻のせいもあり燃油サーチャージも上がるし辛いことになっている。いやチケット代が高いのは運賃というよりもサーチャージの高騰による部分が大半だ。

LCC以外でインド行きに強い(つまり乗り継ぎ同一キャリアで代金も低めの)航空会社はないかと探してみると、現状ではスリランカ航空がよいらしいことがわかった。しかも南インド中心に就航地が多いのも魅力だ。チェンナイやムンバイのような巨大都市を経ずに、そのまま目的地に着くことができるという場合も少なくないだろう。

しかし破産中の国のナショナルフラッグキャリアというのは、ちょっと気になる。とりわけ次の予定がかなり先のことであれば、なおさらのことである。

このところニュース(インドの)を点けると必ず出てくる「話題の人」となっているディーレーンドラ・クリシュナ・シャストリー。

MP州のバゲーシュワル・ダームのバーバーとして知られており、メディアからは「迷信を広めている」と非難されているわけだが、彼のアーシュラムで信者たちがトランス状態になっている様子、彼が信者たちに対して行うダルシャンで、相手の詳細を知らずとも何で悩んでいるのかお見通しで、的確なアドバイスを与えるとされている。

まだ26歳だか27歳で寺の主となり、背景がよくわからないことが多い不思議な「バーバー」だが、話や人のあしらいは上手いし、頭は良さそうだ。(そうでないとこんな立場にないし、メディアから「インチキバーバーだ」と騒ぎ立てられることもないだろう。)

カレッジをドロップアウトしたとは何かで聞いたが、この記事には「貧しい育ち゛数年前までリクシャー引きだった」ともある。

シャストリー姓は本当のようだからブラーフマン。ブラーフマンでリクシャー引きというのは別に珍しい話ではないが、リクシャーを引いていた若者が数年後に宗教者となり、政治家の庇護も得ており、怪しげな奇跡やトランスなどを使って大衆の注目を引き、マスコミから非難されるほどの存在に成りあがるとは、なんだかすごいサクセスストーリーのようにも思える。インドは実力社会だ。知恵(ときに悪知恵)と機転(ときに狡猾さ)でどんどんのし上がる者は各方面にいる。

善し悪しはさておき、エンターテインメント性の高いバーバーであるため、インド野次馬としては引き続き注目していきたい。まだまだ若いので、ある意味今後がますます楽しみでもある。

Why is godman Dhirendra Shastri of Bageshwar Dham trending? (dailyo.in)

常時行われているアッターリー・ワガー国境の閉門式だが、昨日1月26日は共和国記念日のためもあり、ひときわ盛況だったらしい。

両国ともとりわけ見栄えのする精悍屈強な風貌と体格の衛兵たちを取り揃えている。間近で彼らを見たことがあるが、普段滅多にみかけない190cmから200cm級と思われる大男ばかり。

昨日この中継録画を国営放送ドゥールダルシャンのニュース番組で観たが、最近は女性もいることにさらに驚いた。男性たちよりやや小柄だがそれでも180cm超かと思われる。整った風貌と長い手足でアスリート的な体型をした女性衛兵たち。このあたりになると、市中では目にすることは皆無なので、どうやってリクルートしているのか?とも思う。

便宜上「衛兵」と書いたが、彼らは軍人ではなくBSF(国境警備隊)のスタッフであり、広義の警察組織の一部。

閉門式では両国ともスタンドに「応援団」みたいなのがいてシュプレヒコールを叫ぶ。両国ともに衛兵たちが相互に調和の取れた動きを展開して、最後に門を閉める際に最前線の両国衛兵が短い握手を交わして終わる。

Watch Beating Retreat Ceremony: Attari-Wagah Border | Republic Day 2023 (Republic World)

アーメダバードのバスはやはり先進的だ。大通りでは中央がバス専用レーンとなっており、バス停は道路脇ではなく道路中央にあり、ちょうど日本の名古屋みたいな感じだ。

もちろん市内は広いので、どこもかしこもというわけではないが、渋滞時にも公共交通機関としての市バスはスムースに運行できるようにしてある。インドの他の都市にもこのような措置が広がると良いと思う。

宿泊先の部屋で、こちらの画像のようにコンセントがフラットタイプにも対応しているタイプだと、「ラッキー」と思う。コンセントアダプターなしで利用できる電源がひとつ増えるからだ。それとは裏腹に、コンセント複数あっても壊れていて、利用できるものがひとつしかなかったりすると、ちょっとブルーな気分になる。

美しい野菜を撮っていたら、ダニヤーを手にしたサブズィーワーリー(野菜売りの女性)が商品のダニヤーを手にして「私も撮りなさい。ほら、こっち」と、いろんなポーズを取りながらずんずん迫ってきた。

ずんずん迫ってくるのはたいてい男性たちなので珍しい。何を喋ってもこの人から返ってくるのはグジャラーティーなのでよくわからないが、隣で商っている若い男性を私との間に通訳として引っ張りこんで、次から次へと質問を投げかけてくるので、こちらがタジタジになる。たまに公式通りでない人はいるものである。

グジャラート語とヒンディー語は近い関係にあるため、人々の多くはヒンディー語にも堪能だが、彼女のようにグジャラート語しか話さない人もいる。それでもずんどん前に出てくる快活さが楽しい。

露店を後にするときも明るい笑顔で見送ってくれた。

独立記念日、共和国記念日などが近くなると、街なかでティランガー(三色旗=インド国旗)がたくさん売られるようになる。これを装着して走り回るオートやクルマもある。

同じ国旗でも日の丸については閉塞感のような息苦しさをおぼえる一方、ティランガーについてはとても好ましい印象を受ける。

強制されずとも、特有の同調圧力で同じ方向に走る国民性のもとでの国旗掲揚、国歌斉唱は、滅私奉公的な悲壮感というか、異論を許さない「大和民族のナショナリズム」という無言の圧迫感がある。

インドのように号令をかけても、みんな勝手な方向ばかり向いて各々テキトーなおしゃべりに興じているような国におけるこれは、ごく緩~い統一感というか、なんとなくの一体感というか、健康な範囲でのナショナリズムを醸成するものであるからだ。

多様性の中の統一。もともとインドの歴史の中で、「インドという国」の概念のもとに統一を果たしたのはイギリスによる植民地支配であった。印パ分離という不幸を経ることにはなったものの、そのイギリスが創り上げた「インド」を引き継いだのが独立以降のインド共和国であった。

これほどの文化的、民族的な広がりがありながらも決して分裂することなく、着実に歴史を刻んでいるのは、広い世界でもこのインドくらいのものだろう。

やや大げさかもしれないが、東京からジャカルタ、バンコクからヤンゴンを経由してラサ、そしてテヘランからイスタンブルあたりまでをひとつの国にまとめてしまったような広がりと重層感があるのが亜大陸だ。

それをひとつの国としてほんわりとまとめ上げるのがティランガー。それぞれの民族性に偏向することのない文字通りの「共和国」のナショナリズムの象徴だと私は思う。そう、「共和国」と称する国は多いが、インドのように名実ともに「共和国」の名にふさわしい国は決して多くない。

生まれつき、とにかくお腹は弱い。普段の生活でもちょっと疲れたり、お腹冷やしたりで下るため、生まれてこのかた「便秘」の経験はゼロ。

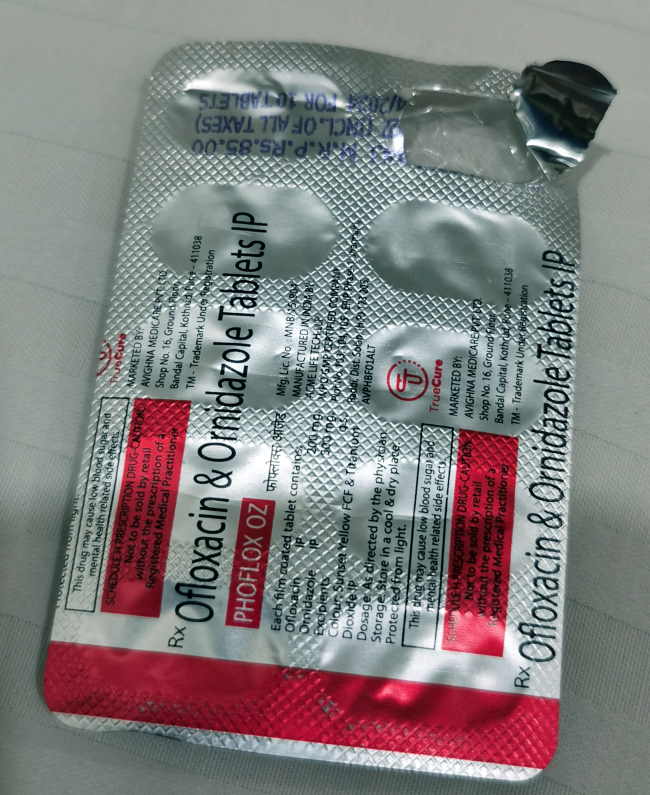

インドでもしばしば下痢に悩まされるのだが、困るのは緒距離バス移動の日にこういう状態となった場合。それでも、いつも魔法のような効き目でピンチから救ってくれるのは、黄色ないしはオレンジ色の下痢止めタブレット。

「ここ一番!」というところでビシッと抑えてくれる、頼り甲斐のあるリリーフの切り札みたいな感じだ。出発時には、移動中にお腹が破裂するという最悪の事態を想像して怖くなるのだが、いつも実にいい仕事をしてくれる。

インドの強力な下痢止め薬には大いに感謝である。