在米のインド系ビジネスマンが起業したmagzterが頑張っている。

いろいろな雑誌の取扱いが増えており、インド関係以外にも東南アジアやアメリカ等の国の雑誌類、中には日本のものもわずかながら含まれている。

magzterの利用により、インド国外からも雑誌類が購読できるのはいいことだろう。インドの主要都市に居ても普段は見かけない北東州のニュース雑誌の取り扱いもある。magzterの出現以前は、インド国外から雑誌類を購読しようとする場合、それを取り扱うサービスはあっても、手元に届くまで時間がかかったり、郵便事情等により欠配することもあったはずだ。紙媒体で流通しているものと同じ誌面で販売されていることはもちろん、オンタイムで購入できるのが有難い。

ただ欠点もある。年間購読するように誘導しているためであるが、単号で購入するのと半年ないしは1年間の契約にするかで、ずいぶん単価が異なることだ。前者だとかなり割高に感じられてしまう。

一度購入したものは、同じアカウントでサインインしている限り、他の端末でも閲覧できて便利だ。しかし、iPad、Android、Windows RT等々のタブレット用のmagzterアプリが用意されているのはいいのだが、タブレットのOSによって操作感がかなり異なることに少々戸惑ってしまうため、改善されることを望んでいる。

少々注意が必要な部分もある。定期購読の場合、少々注意が必要なのは、購読者側から解約手続きをしない限り、自動更新になってしまう。そのため契約月についてはしっかり覚えておかないといけない。

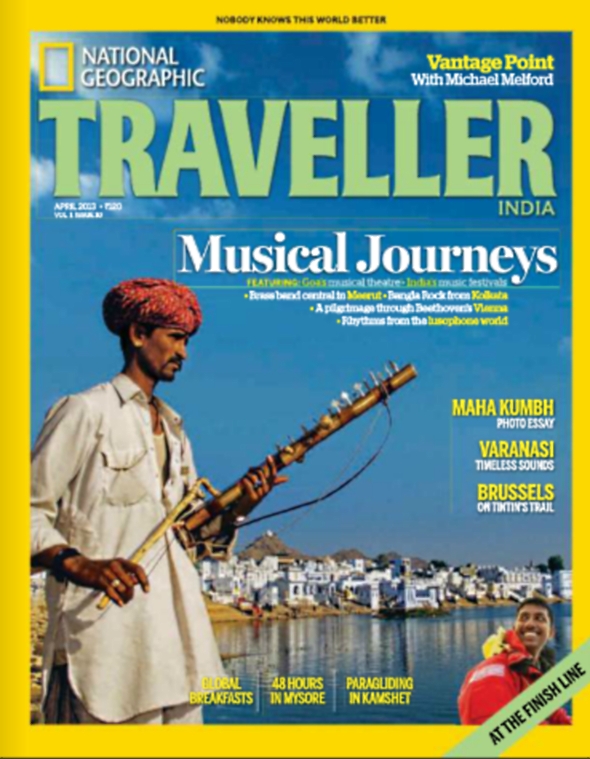

私自身は、ニュース雑誌を定期購読しているが、旅行関係ではNational

GeographicのTraveller Indiaというものがなかなか興味深いことに気が付いた。昨年7月のヒマラヤ特集は充実していたし、他の号でもなかなか興味深い記事が掲載されているのは、さすがNational Geographicである。

ただし、他の版元から出ているインドの旅行関係雑誌については、インドの人々の間での旅行に関するトレンドを知るにはいいかもしれない、といった程度のことが多いため、あまり期待しないほうがいいだろう。

ともあれ、今後ますますの充実を期待したいところだ。雑誌のみならず、将来は電子書籍なども購入できるようになるとありがたい。