食堂の向かいの家の前に椅子を出してくつろいでいたムスリムの老人に声をかけてみると、見た目どおりにインド系で、流暢なウルドゥー語を操る人であった。

「ほう、日本人と話すのは久しぶりだよ。昔々、若いころには日本人と一緒に働いたものだ。いや、会社とかではないんだ。日本が占領していた時代に2年間くらいだったかなぁ、日本軍のもとで仕事をしたことがある。やれと言われたことは何でもやった。もう忘れてしまったが、日本語も頑張って覚えたから多少しゃべることができたよ。」

個々の兵士たちとの思い出話がいくつも出てくるところからみて、駐留していた日本兵たちとは、個人的にはいい関係を築いていたらしい。

「でも最後まで理解できなかったのは、天皇が神であり、人間である神のために死ぬという精神構造だな。あんたは今の天皇を神だと思うかい?」

もちろん私はそういう時代の人間ではないし、そのような考え方も私には受け容れられるものではないと答えると、彼はこう言った。

「これぞ正義と信じて戦っていた人たちも、戦争に負けると犯罪者として扱われることになってしまう。人間が決めた正義だの真実だのっては、時代が変われば簡単にひっくり返ってしまうものなんだ。」

タミル系のファミリーが経営する食堂から81st ストリートを南下すると、次の交差点にタミル系のヒンドゥー寺院がある。

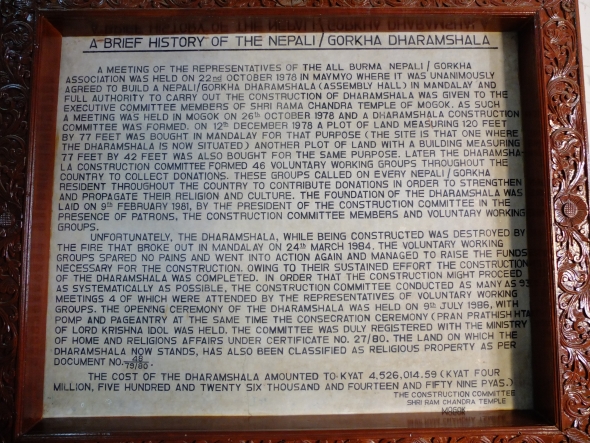

そこを左、つまり東に折れると、ネパール系の人たちの「ネパーリー・ゴールカー・ダラムシャーラー」があった。大きなコンクリートの建物だが、上のほうにネパール式の屋根のついた建造物が乗っている。

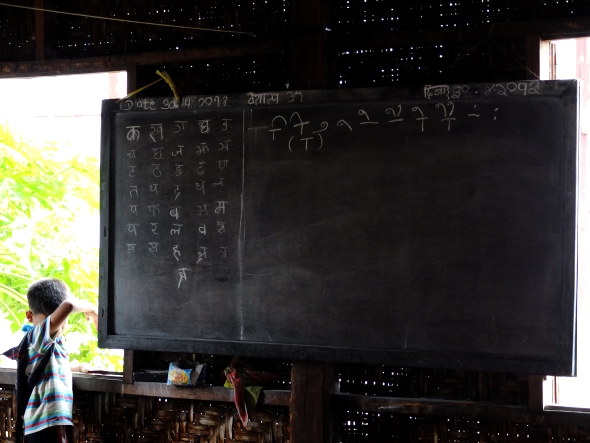

敷地に入ってみると、クリニックやネパール語教室、学生団体などが入る2階建ての建物があり、そこから奥に進むと件のネパール式建造物があるコンクリートのビルがある。ロビーでくつろいでいた人たちに声をかけると、とてもウェルカムな雰囲気であった。ダラムシャーラーという名前が付いているものの、特に巡礼用というわけでもなく、ネパール系で商用その他で訪れる人たちが利用する場のようだ。さしずめ「ネパール系人会」といったところか。あるいは英領時代にイギリス系の人々をはじめとする欧州人たちが出入りしていた大人の社交場としての「クラブ」的な性格も有しているかもしれない。

ここでいろいろと話をしたRさんという39歳の男性は、Zhulian(アムウェイのタイ版みたいなもの)に入れ込んでいるらしい。マンダレーに滞在しているのはその事務所を開くためのだという。本来居住しているのはもっと北のほうで、ルビーその他の宝石・貴石を扱う仕事をしているそうだ。

「ちょっとお見せしたいものがあります・・・。」と私を連れて行った先は彼の逗留先の部屋。狭くて陽当たりも悪いが清潔だし、地元のネパール系の人たちが格安で利用できるとあれば悪くないだろう。

なんだかよくわからない健康食品、空気清浄機をはじめとする家電製品、ミラクルパワーが生じる?ベルトなど、いろいろ怪しげな品物を扱っている。なんだかなぁ・・・。

ここに集まっている人たちに話しかけてみたが、たいていが普通にヒンディーを話すことができる。移民してから幾世代も経過していることを思えば大したものだ。また、こういう部分からもネパール系コミュニティはインド北部からの移民コミュニティと不可分の関係にあるらしいことは想像できる。

ネパール系の人々のアーシュラムを出て少し東に進むと、真新しい北インド系のヒンドゥー寺院があった。境内で涼んでいた人たちとしばらく話をする。このお寺に集まるのは多くがUP(ミャンマーのインド系移民たちの言うところのUPとは、現在のUttar Pradesh州の地域よりも広大であった植民地時代の「United Provinces」)を中心とした北インド系のヒンドゥーたちの子孫だ。

「まだ出来上がってから5か月ほどしか経っていないのですが、こういう場所があると心がとても安らぎますね。」と中年の夫婦連れが言う。マジョリティの人々とは先祖の出自が異なるインド系の人々にとっては、こうした場所が存在するということは信仰そのもの以上に大切な「インド系民会」といった具合のコミュニティセンターとして機能しているのかもしれない。

<続く>